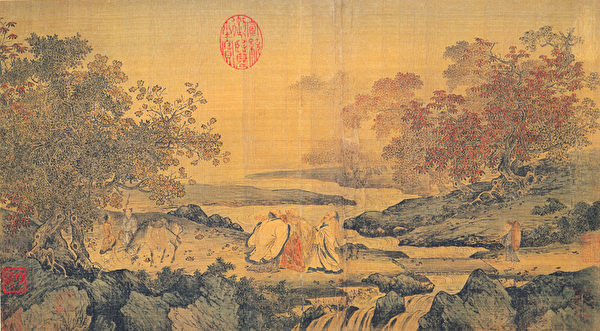

「土地平曠,屋舍儼然,有良田、美池、桑竹之屬。阡陌交通,雞犬相聞。其中往來種作,男女衣著,悉如外人;黃髮垂髫,並怡然自樂。」這是晉代文人陶淵明筆下一個沒有戰亂、民眾自治、自給自足、人人自得其樂的美好的「桃花源」,也很接近老子提到的「小國寡民」的理想社會,這樣的社會引無數中國人思之、嚮往之。

很多現代人認為「桃花源」只是陶淵明虛構的烏托邦,但民國時期著名的國學大師陳寅恪在《桃花源記旁證》中考證,《桃花源記》既是「寓意之文,亦紀實之文也」,桃花源的原型為魏晉南北朝北方的塢堡組織。因為當時地方豪族領袖為避戰亂,都組織當地民眾遷入山林,或據山川形便結成塢堡。而治理最好的塢堡是由儒家的君子構建的,其中東漢末年儒生田疇建立的「無終山都邑」是其中的代表。

史書載,田疇喜好讀書,善於擊劍。為了躲避戰禍,他帶領數百族人來到無終山中,「營深險平敞地而居,躬耕以養父母」,「北拒盧龍,南守要害,清淨隱約,耕而後食」。關於無終山究竟在哪裡,沒有定論。有一種說法是今天天津薊縣的盤山。

慢慢地,越來越多的人來到這裡,數年間發展到了五千多家,形成了一個繁華的都邑。這個地方被叫做「無終山都邑」,而它顯然是自發形成的。

頗有智識的田疇對父老鄉親們說:「諸位不以田疇不肖,遠來相就,形成了一個都邑,但很多方面都沒有統一,恐怕不是久安之道,希望可以推薦並選擇賢能之人作為一邑之主。」大家都說好,並共同推舉田疇為都邑之主。這表明田疇已經意識到,隨著人數的增多,需要一個統一的權威和大家共同接受的秩序,而他當上都邑之主,是經過民主選舉的。

被選為都邑之主的田疇為了避免「輕薄之徒自相侵侮,偷快一時,無深計遠慮」,在徵得大家的同意後,開始制定一些規則,「乃為約束相殺傷、犯盜、諍訟之法,法重者至死,其次抵罪,二十餘條。又制為婚姻嫁娶之禮,興舉學校講授之業。班行其眾。眾皆便之,至道不拾遺。」

也就是說,田疇制定了關於「相殺傷、犯盜、諍訟」的法律,所犯罪行嚴重者要被處死,次重者要根據罪行輕重抵罪,具體的有二十多條。此外,身為儒生的田疇應該是依據儒家思想,制定了婚姻嫁娶方面的禮儀,興辦學校與講授的內容,並公開頒布。大家都據此遵守,(當地社會風氣)好到了路不拾遺(程度)。「桃花源」中雞犬相聞、怡然自樂的場景,無終山都邑的男男女女、老老少少應該並不陌生。

比田疇晚出生差不多二百年的陶淵明,祖籍江西鄱陽,後遷居潯陽。他曾創作了一首《擬古詩》,其中寫道「辭家夙嚴駕,當往志無終」。詩中的「無終」,即無終山。「聞有田子泰,節義為士雄,斯人久已死,鄉間習其風」。田子泰,即田疇,子泰是田疇的字。

顯然,仰慕田疇的陶淵明是知道其人其事的,並曾親自拜訪過無終山,因此在他創作《桃花源記》時不會不把他理想中的「無終山都邑」揉進他理想的世界中的。

那麼,陶淵明為何會如此嚮往美好的桃花源?嚮往老子的「小國寡民」的社會?這大概與陶淵明好道、修道有關。

陶淵明本性自然,特別喜歡山林中遠離塵囂的隱居生活。27歲時他開始在田間耕耘,農閒時,則喜歡一個人待在空寂的茅屋中摒絕雜念冥想。29歲時因為要養活家人,不得已做了個州祭酒的官,但後因不習慣官場生活而辭官歸田。他的妻子與他志趣相投,並不因為在田間勞作而覺得苦。

35歲時,陶淵明又迫於生活壓力而去當了個鎮軍參軍的官,六年後到離家不遠的彭澤縣當了縣令,但不到兩個月就請辭回家,他那首非常有名的《歸去來兮辭(並序)》即作於此時。從此以後,他便居家不出,直到63歲時去世。

在隱居期間,陶淵明雖然過著貧苦的日子,但卻以苦為樂,其修行境界不斷提高。史書上記載了這樣一個故事。說是在陶淵明50歲時,廬山東林寺寺主釋慧遠高僧邀約了123人結成「白蓮社」。這些人都是當時很有影響的人物,特別是「白蓮社十八賢」很受人矚目。

當時的大詩人、官至祕書丞的謝靈運也想加入其中,但被慧遠察其心雜,加以拒絕。然而,慧遠卻派人專門邀請陶淵明參加,陶淵明稱自己喜歡喝酒,不方便加入,慧遠竟然破戒為其準備酒食。結果酒喝了,陶淵明依舊沒有加入「白蓮社」,只是始終和慧遠保持著朋友關係。

唐代開始有則趣聞流傳甚廣,說有一天,慧遠、陶淵明、道士陸修靜三人談玄說道,談得十分投機。慧遠送他們出來時,竟然不知不覺中破戒送過了虎溪幾百步。(慧遠曾立誓說,自己要「影不出戶,跡不入俗,送客不過虎溪橋」。)聽到虎嘯聲,三人才意識到過了虎溪的界線,於是三人相視大笑。

有後人考證,陸修靜所處時代要晚過慧遠、陶淵明近百年,如果這則故事屬實,那麼依據慧遠的生平推斷,道士陸修靜對應的人物,更像是當時與慧遠往來的彭城人劉遺民,而這位劉遺民,也是當時很有名的隱士。

如果陶淵明不是修道之人,又如何能與慧遠、劉遺民這樣的人談到一起呢?亦或許,陶淵明筆下的桃花源並非存在於人類這個空間,而是存在於另外的空間?@*#

參考書目:

1. 《三國志‧魏書‧田疇傳》

2. 《陶靖節先生年譜考異(下)》,附錄

責任編輯:李婧鋮