2006年09月17日 11:20 PM

2006年09月17日 11:20 PM

被称为“影子女士”(Shadow Woman)的宝琳‧本顿(Pauline Benton),是20世纪最具影响力的美国皮影戏的表演者之一,她在纽约创办了红门剧社,将中国濒临式微的传统皮影戏在美国发扬光大,甚至受邀赴白宫演出。然而在她弥留之际,红门剧社的风光已不如从前,她没有后代,她留下大量的皮影戏遗产何去何从?

表演艺术

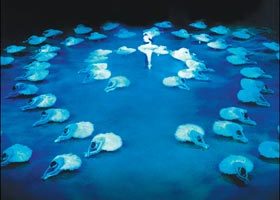

提到《杜兰朵公主》,就会想起导演张艺谋在北京紫禁城所呈现的户外版本,也会想起一代男高音帕华落帝在皇家亚伯特厅对着数万人演唱的〈公主彻夜未眠〉,这次应宽宏艺术之邀即将来台的保加利亚国家歌剧院,便将演出全本的《杜兰朵公主》,透过繁复的美学装饰与具体的舞台布景,感受壮盛的歌剧之美。

2006年09月13日 9:25 AM

2006年09月13日 9:25 AM这些年,台湾发生了许多让大家不开心的事,多少人好久都没有开心的笑过了?国宝级相声大师吴兆南9月11日说,要率领子弟兵侯冠群、郎祖筠、刘增锴、刘尔金等演出爆笑级的相声,让大家不要生活地那么苦闷。

2006年09月12日 2:41 PM

2006年09月12日 2:41 PM元代是中国戏曲异常兴盛的时代,至今仍留下大量的杂剧剧本可供研究。这些剧本的内容可以分成五类:爱情剧、社会剧、历史剧、公案剧。以及宗教度化剧。公案剧很类似美国电影中,常拍摄的一种法院审讯疑难案件的类型电影。是非曲折、真相如何,吸引观众去关心去了解,连带着有不错的票房;所以电影公司爱拍,老百姓也爱看。

2006年09月01日 8:31 PM

2006年09月01日 8:31 PM但是,在中共的文艺政策当中,由于文艺的党性特征,使得阶级斗争成为艺术表现的主要内容。在“样板”戏当中,我们看到的基本上是“敌我”斗争,也就是两个不同阶级或主义的斗争。更进一步,在这种由共产党所虚拟出的“斗争”当中,由共产党塑造的“高大全”式的英雄人物在客观上营造出一个扭曲的价值标准和审美标准。这个审美标准通过在残酷的敌我斗争展现“英雄人物”敢于牺牲自我的“高尚品格”,通过“英雄人物”的机智和敌人的“愚蠢”产生对比,制造出艺术作品所必需的“美”,而最终“英雄人物”的必胜和敌人的“必败”为这个审美过程制造了一个理想的终点。但是,这种被塑造的“英雄人物”不是以基本的人性为出发点,而是在共产党虚拟出来的“斗争”环境中挤压出来的,在他们身上所体现的是对阶级敌人的恶和对阶级亲人的爱。这种基于阶级的爱与恨本身缺乏人性本身所具有的爱恨情仇的真实性,因此并不具有真实的“样板”价值。但当这些被变异了的“模型”植入人们的头脑中,便会取代了人原有的思想感情。当人们不断去“学习”这些“英雄人物”的时候,实际上就是在不断强化着这种变异了的思想感情而最终演变成对党的爱和忠诚。

2006年08月14日 1:11 PM

2006年08月14日 1:11 PM您看过结合传统与现代因素、即兴演出台湾布袋戏单元剧吗?从小喜欢布袋戏、自十多岁拜师学艺的阿忠,用最真诚与浅显易懂的方式,于27日在新竹风城购物中心“讲古”,让孩子们认识中国民间传说。

2006年05月31日 2:09 PM

2006年05月31日 2:09 PM