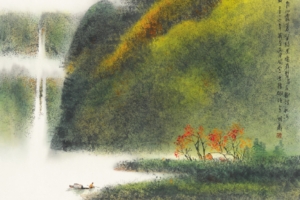

(shown)從本質上講,道就是道,道存在於人的生存範圍之外,又表現在人的生存範圍之中。

國學博覽

(shown)我們對封建社會有一定的瞭解後,對孔子的學說就有進一步的理解。原來孔子說他「郁郁乎文哉!吾從周」,其衷情的就是周朝的典禮制度,即周王朝的封建制度。

(shown)如果說,沒有古希臘文明,就沒有現代西方精神文明和物質文明的發展,那麼也可以說,沒有中國早期的封建文明,也就沒有中國傳統文明的儒、道文化發展。

(shown)父子之義是親情關係,君臣之義是尊等關係。父子是父子,君臣是君臣,這兩者是不能等同的。這種君臣關係等於父子關係,就如同現代的「我把黨來比作母親」、「祖國啊,我的母親!」是一樣的。實則這義不是那義,是不能亂點鴛鴦譜的。

(shown)孟子以「集義」來實行他的人生目的。他的這個「義」,有點類似德國哲學家康德所說的「道德律令」。這個道德律令是義不容辭的純粹實踐理性,即「義務」。

(shown)後儒把孔子的仁說成是「惻隱之心」,又說「仁也者,人也」,把仁同等於「愛人」、「博愛」等等,都是一種意為的構造,這對孔子的仁,只能說是知其一而不知其二。

(shown)如果我們將孟子「自得」之道與牟宗三先生說聖人無體,不可言且無可訓來看,孟子這個「仁」,還是「有執的存有論」。如依莊子說的「至人無己,神人無功,聖人無名」來看,這三者孟子都未能達到。

(shown)孔孟辯「知言」(「知人」),是要提高你做人的境界,使你往上提升,做個品德高尚、智勇雙全的君子、大人的人物。不要做那品德低下、無能無才的小人。