廟會是中國民間的一種習俗,而北京的廟會尤為著名,是老北京民俗文化的一大特色,並且歷史悠久,相傳起始於遼代,但未被證實。最早有記載的是元代白雲觀廟會,明清時期北京的廟會就已經具有一定的規模,京城內外的各大寺院均有各自特色的廟會,彙集著豐富多彩的民族風物和民間文藝,逛廟會也成為人們的一種民間文化生活,延續了千餘年。

民俗文化

中國民間有很多過年的習俗,代代相傳,其中「壓歲錢」就是其中的一種。在大年初一時,孩子會給長輩拜年磕頭,這時長輩要將事先準備好的壓歲錢分給孩子;或者在除夕夜孩子睡著時,由長輩悄悄地放在孩子的枕頭底下。黃曆新年

古琴是中國最古老的彈撥樂器,有三千多年的歷史。據說古琴有「天圓地方」 之說,是指弧形的琴面代表「天」,而平面的琴底則代表「地」。古琴有13個徽,代表著一年有12個月及閏月。古老中華的制琴歷史也有數千年,留下了數千首曲目,這些都是中華深厚的傳統文化之印證。

每年黃曆五月五日是「端午節」,俗稱「端陽」,或稱「午日」。想到端午節對饕客來說,最期盼的莫過於吃粽子了。粽子的起源乃溯自戰國時代楚國忠臣屈原,因奸佞小人一再陷害而被貶到江南;屈原被貶後,憂國憂民之心更切,以詩文表達他滿腔的愛國熱忱,試圖打動楚襄王的心;然而迷於奸臣讒言的楚襄王,依然無動於衷。之後,屈原面對國土被秦國侵占,秦兵到處為非作歹,傷心悲慟不已,因而選擇在黃曆五月五日那天,自抱石頭而沉下汨羅江內,悲壯地結束了他的生命。

黃曆五月初五為是「端午節」,是中國最大的傳統節日之一,也是夏季裡最重要的一個節日,有二千多年的歷史。端午亦稱「端五」,是因為「端」的意思和「初」相同,端五的「五」字又與「午」相通,按地支順序推算,五月正是「午」月;又因午時為「陽辰」,所以端五也叫「端陽」。五月初五,月、日都是五,故稱重五,也稱重午。民俗民風

在電燈尚未問世之前,燈籠在黑夜裏為人們帶來光明;在科技掛帥的今天,一個燈籠對現代人又有甚麼意義呢? 其實燈籠在具有思古情懷的中國人心目中一直都有吉祥的象徵意義。由於燈籠,為古時候的人們驅逐黑暗的恐懼感,於是燈籠衍生為具有驅魔降福、祈許光明的象徵。民俗民風

黃曆新年時,中國許多地區的人們喜歡在窗戶上貼上各種剪紙——窗花。窗花不僅烘托了喜慶的節日氣氛,而且也為人們帶來了美的享受,集裝飾性、欣賞性和實用性於一體。

農曆九月九日,是中國傳統的重陽節。重陽節又名重九節、茱萸節、菊花節。它的命名由來是這樣的:古人稱單數為陽數,雙數為陰數。九月九日,月日並陽,所以稱為「重陽」。重陽佳節的起源根據《二十四史》大約可以追溯至漢代。

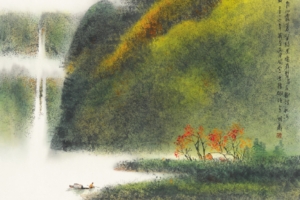

立春之後是“雨水”,今年雨水節氣是本月19日到下個月的4日。這時太陽已移達黃經330度。曆書說:“鬥指壬為雨水時,東風解凍,冰雪皆散而為水,化而為雨,故名為雨水。”

春,四季的第一季,習慣指立春到立夏的三個月時間(正月、二月、三月),氣溫逐步回升。《公羊傳﹒隱公元年》曰:“春者何,歲之始也。”北斗指向東方為春,故有時以春指代東方。唐人呼酒為春,用春酎指春酒,叫酒杯為春杯,稱飯桌為春台。

那麼談到二十四節氣,我們首先必須了解祖先們如何創造、發明曆法。據研究,二十四節氣起源於黃河流域。更早的時候,沒有四季之分,只有春秋。遠在春秋時代,定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四個節氣。

中國的曆法,其實是中國傳統文明天人合一認識的一部分。老子曰:“人法地,地法天,天法道。”(《老子》第25章)人稟生於天,托形於地,天陽地陰之氣運轉不息才有了世間萬物,人應該畏天地敬神靈。詩曰:“夙夜畏天之威”(《詩經﹒周頌﹒我將》)在曆法中分成了二十四個節氣。