在晴朗的仲夏之夜,天空繁星閃閃,銀河的東西兩岸,各有一顆閃耀的星星,隔著銀河遙遙相望,這就是千古以來,向世人訴說著他們美麗愛情詩篇的牛郎織女星。

民俗文化

大暑是這一年中最熱的節氣,大約是7月23或24日。小暑之後氣溫漸漸提升,到了大暑,溫度高得令人難受,可以說是「汗流浹背」的日子。「斗只丙為大暑,斯時天氣甚熱於小暑,故名也。」

自然界的樹木、花草、飛禽走獸,都按季節時令活動,也就是說:所有的物種都與氣候變化息息相關。如:植物的萌芽、發葉、開花、結果、然後葉黃、葉落、動物的蟄眠、復甦、始鳴、繁殖、遷移等等,都是受氣候變化的制約,所以人們把這現象叫物候。

小滿是孟夏四月的中氣,大約在國曆5月21日或5月22日。農諺說:「小滿麥滿仁。」指的是小滿時節,稻與麥都以經穗盈滿,農事十分繁忙,這時蠶正準備破繭而出,養蠶人家也開始忙碌了。

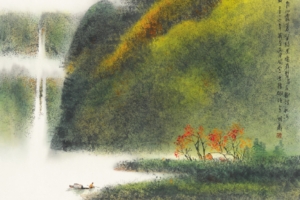

】「清明」是二十四個節氣中的第五個節氣,在每年的4月4日或5日。時序到了季春,春暖花開,萬物在氣清景明的大地中,顯得特別清潔明朗,所以稱為清明。此時的春郊,被茂盛的繁花綠葉點綴得一片生機勃勃的景象,加上氣候合宜,正是適合人們出外郊遊的最佳時機,所以也有所謂的「春遊」、「踏青」等習俗。

新世代客族課題:體驗 認同改變與實踐(中央社記者徐毓莉台北—苗栗二十九日電)推動客家文化認同的年度盛事桐花祭四月開跑,新客家族群如何在友善的環境下認同客家,繼而傳承文化?「客家文化傳承系列報導」試從客家婦女談客家文化體驗,與客家文化未來挑戰,進而探究客家族群在面臨認同危機與語言流失問題下,如何重新發現客家文化意涵與價值。

未完成的多元文化 客家族群認同危機需正視(中央社記者徐毓莉台北—苗栗二十九日電)「你是客家人嗎」?你知道生活週遭有許多「隱性」客家人嗎?台灣經濟起飛的過程,對部分離鄉背井求發展客家族群而言,卻面臨認同危機,到這一代,隨著族群融合與客家意識消失,客家文化傳承在不知不覺中流失。

莫讓閩客通婚生下外省孩子的懊悔再次發生(中央社記者徐毓莉台北—苗栗二十九日電)「爸爸是閩南人,媽媽是客家人,孩子是外省人」,這是當前社會閩客通婚下最普遍的情況,也凸顯出不少客家父母的無奈,若是客家女性嫁給閩南先生,夫家長輩多半不鼓勵孩子使用客語。以台北市為例,客家女性嫁給閩南男性,子女會講客語的比例為零。

客家女性角色--從刻苦堅毅到自主認同(中央社記者徐毓莉台北--苗栗二十九日電)「新婚第一天在房間裡,房間外客人談話聲像是吵架一樣,一句話都聽不懂」,談到三十六年前不顧家人反對嫁給客家郎,卻在新婚隔天赫然發現自己嫁給一個語言和文化完全陌生的族群,姚幼美娓娓說著婚後幾十年為了「求男」、卻連生三個女兒的沉重與無奈。

科技日益發達,氣象報告的精準度愈來愈高,我們只要打開電腦,就可以預知明日的天氣,甚至ㄧ週的天氣概況,因此節氣的名詞對現代人是陌生的,深不可測的。聰明的老祖宗,在幾千年前就發明了曆法,把一年分成廿四個節氣。

台灣原住民的歌舞,許多時候就像七月陽光般炙熱人心,也往往會在不經意處撩撥起人性底層的悸動。雖然說寒流來襲,所幸天空尚稱晴朗,因此在Pinaski年祭會場,每當輪至部落的節目表演時,總會讓人不捨眨眼,而每部落自然人聲的現場演出更是慰貼著族人們的心。

廟會是中國民間的一種習俗,而北京的廟會尤為著名,是老北京民俗文化的一大特色,並且歷史悠久,相傳起始於遼代,但未被證實。最早有記載的是元代白雲觀廟會,明清時期北京的廟會就已經具有一定的規模,京城內外的各大寺院均有各自特色的廟會,彙集著豐富多彩的民族風物和民間文藝,逛廟會也成為人們的一種民間文化生活,延續了千餘年。