【大紀元12月1日訊】(大紀元記者黃玉燕台中報導)在民俗上,黃曆十月十五日下元節正好在秋收後舉行,是感恩豐收,對大自然崇敬的一種感恩教育。由亞洲大學承辦的台灣民俗文物館,1日結合鄰近文心、文昌、四維國小及鄰近幼稚園,舉辦下元節祭典民俗鄉土教學活動,由民俗專家講述傳統下元節民俗,400多位參與的小朋友,在朗讀地球現代版的祈福疏文聲中,祈求天、地、水官大帝,保佑台灣事事平安。

下元節在道教民俗上,以天官賜福、地官赦罪、水官解厄,合稱三界公,天、地、水之三界即代表對大自然的崇敬,亦即現代的愛護地球、防治空氣污染及水污染的環保觀。民俗館改良祭祀中的疏文,讓學生從新疏文中,緬懷先賢之功,期勉同學見賢思齊,對大自然感恩、崇敬。

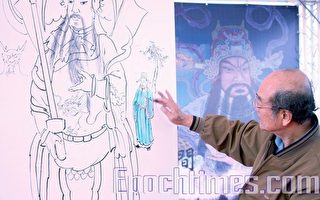

民俗館長朱界陽說,古人對偉人的尊敬,因此也將天、地、水予以擬人化,進而對偉人之崇敬、造神,因此一般民俗上以堯帝製曆算分節氣,故尊為天官大帝;舜帝耕田教育黎民農業技巧,故尊為地官大帝;禹帝因治水免去水難災厄,故稱水官大帝。

基於先民對大自然的崇敬,在傳統三合院正廳,中梁處吊有「天公爐」俗稱三界公爐,在十月十五日,下元節時,在天公爐下置上下桌,祭拜水官大帝,但一般皆三者合一稱拜三界公,並張貼「謝天、謝地、謝三界,求神、求佛、求平安」對聯。

朱界陽說,民俗是一個民族自然形成在生活上約定的儀式,從何而來有其一定的意義,才能綿延流長,現在亞大民俗館將愛護地球,節能減碳,珍惜水資源等社會教育議題融入祭典中,啟發學生盡現代公民之職。

除了下元祭典民俗外,活動也結合國寶藝師秀民俗,有糖塔、龍鬚糖、糖蔥、狀元糕、捏麵看桌民俗小吃;有花式陀螺,踩高蹻、蜈蚣鞋等童玩,體驗童玩DIY,製作風箏、毽子、陀螺、七巧板、沙畫、手搖蟬等,讓學生對民俗及童玩產生學習興趣。

(http://www.dajiyuan.com)