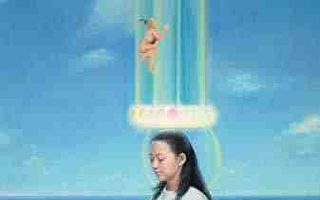

【大紀元7月31日訊】每個人都有爸爸,所以爸爸的存在就是那麼的理所應當。可是對於在中國大陸被迫害的一部分法輪功學員的孩子們來說,爸爸卻成了他們心中永遠敬畏卻又無法擁有的代名詞。他們也跟所有的孩子一樣出生在溫暖的家庭,有過疼愛和保護自己的爸爸媽媽,他們也曾經是父母眼中的天使。可是至從1999年7月20日開始的對法輪功的殘酷鎮壓之後,他們的日子卻發生了翻天覆地般的變化。他們有的因為爸爸媽媽都修煉法輪功而變得無家可歸,有的永遠的失去了疼愛他們的爸爸或媽媽或父母雙方,而這些孩子當中有很多就如照片中的小女孩一樣尚且年幼,還無生活自立能力,而即使這樣中共政府和那些迫害他們父母的兇手也沒因為出於憐憫孩子而對沒有任何罪行的法輪功學員手下留情。就像畫中小女孩的眼神及皺緊的眉頭,代表了多少少年兒童的酸楚和憤怒,母親臉上的無奈又代表了多少失去親人的無奈,因為對於一個天性本善的孩子來講,她實在不明白和難以理解為什麼她信仰「真、善、忍」努力做好人的爸爸會被迫害死,皺緊的眉頭正代表了小小孩子的疑問與對這個社會的責問;而對於瞭解中共社會,知道中共政府的歷來所為及本性的媽媽來講,她又是多麼的無奈與無力,憂鬱的眼神中又代表了多少失去親人的痛苦與面對強加迫害的強大政府的無力與對失去生命的親人再也無法回生的那種無望,更讓人感到無情的是畫中的小女孩還在襁褓中時爸爸就已被迫害致死,從出生起,她從來沒有親眼見過自己的爸爸,生活中面對女兒渴望爸爸的小臉母親又是多麼的辛酸。

作者對畫中三個人物臉部表情的不同描寫,特別是爸爸幸福歡快的笑臉與母女倆的神情對比,突出表現了原本幸福的小家卻因為中共政府的強加迫害而變得凋落,小女孩背後脫落的牆皮也增添了支離破碎的印象,同時小女孩張開的小嘴與脫落的牆皮異曲同工,同樣表現了破碎。女孩與母親的表情中流露出的複雜神情正體現出了她們內心失去親人的那種無以言表的深刻痛苦,「我要爸爸」代表了她們簡樸的心聲!與小女孩流露出的不平的心情相比通過母親關閉的嘴唇和臉部相對明亮的色彩表現了母親在悲傷的同時流露出的平靜,這正是母親修煉「真、善、忍」的內心世界的流露,表現了女主人公的強大定力與修煉人的堅韌。整幅作品,作者通過明暗等方法處理突出了小女孩在作品中的中心位置,使觀賞者乍一看作品首先就被女孩的神情所吸引。筆者體會作者通過女孩的神情希望喚起善良民眾的良知,吸引全世界全都來關心在中國發生的這場仍在進行中的、對善良的法輪功民眾的迫害,同時表達了作者要求停止迫害的心願。

轉載自正見網(http://www.dajiyuan.com)