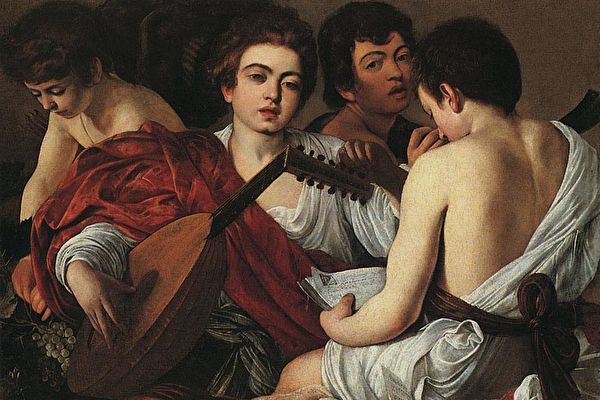

巴洛克音樂是絕對地、完全地展現聲響之美,從這些由古樂器演出的音樂裏,可以聽到一種「被遺忘了的聲音」——很遙遠、很典雅,音色清澈,無負擔。

巴洛克時期剛開始的前五十年,巴洛克音樂有著不規則、誇張卻豐富的聲響,到稍後期意大利作曲家柯賴里(Arcangelo Corelli,一六五三年至一七一三年)則傾向於比較規則與約束的作曲法,但卻充滿了溫暖與熱情,在他的作品《聖誕協奏曲》裏,我們同時聽到他把舞曲帶入宗教音樂之中,這意味著教會也在順應世俗。柯賴里是作曲家,又是小提琴演奏家,也是個指揮家,他寫的小提琴奏鳴曲,奠定了後起之秀寫作小提琴獨奏曲的標竿。

巴洛克音樂存在極具珍貴的價值與貢獻,他有幾種特徵是以往音樂所沒有出現的,一個是數字低音(Basso continuo)的技巧;一個是單旋律的表現法,叫單音歌曲(monody);另一個是歌劇(Opera)、神劇(oratorio)、清唱劇(cantata),還有宣敘調(recitative)等皆在此時興起。最後達到巔峰時期,在巴赫與韓德爾兩位偉大的作曲家寫完眾多的傑作之後,巴洛克音樂時代於是畫下了休止符。

數字低音與單音歌曲的出現

「數字低音」(又稱「通奏低音」,thoroughbass)是「巴洛克音樂」最主要的特色,所以巴洛克音樂時代也叫「數字低音時期」,數字低音的運用,導致曲子結構成為兩條線在發展;就是旋律與低音,有很強的對比效果,產生數字低音與高聲部渾然天成的美妙,其中留著一個空間,可插入即興的和聲。另外一個特點是即興演奏的風行與裝飾音的廣泛使用。這些都被用在獨奏奏鳴曲或是三重奏鳴曲上,它們在音樂形成時,提供了很重要的即興低音基礎。

所謂「單音歌曲」是在一個旋律上配以簡單的和聲伴奏的作曲法,簡潔清楚讓人易於聽懂,適合用在歌唱或是樂器獨奏。就像建築物一樣,有了低音穩固的基盤,就可以在上面蓋出各種風貌的漂亮外觀。弦樂器以三個聲部輪唱旋律,一個搭一個,或前或後的出現。就像樓房一層、一層的往上加,錯綜複雜,最後成了宏偉壯麗的「聲音的建築物」。

這是一五八零年前後在意大利佛羅倫斯所孕育出來的形式,在文藝復興時期的複音音樂,有比較多的聲部和不同的旋律交織在一起,雖然呈現著優美的線條,但是比較複雜,讓人難以聽懂,它大都用於教會音樂,因為能夠表現出洪大莊嚴的氣勢。當時人們想聽到另外一種清晰、單純、稍快節奏的聲音,就有一些作曲家用這種簡單易懂的作曲手法來表現,也讓歌者易於表達感情。

歌劇在不斷改良中確立地位

最早的歌劇是在一六零零年意大利佛羅倫斯的作曲家佩麗(J. Peri,一五六一年至一六三三年)寫的《幽麗笛彩》(Euridice),他是根據希臘神話故事而寫的,後來有許多的作曲家也用這個題材來寫歌劇。佩麗在此部歌劇中就是用了「單音歌曲」的形式。威尼斯的蒙台威爾第(Monteverdi,一五六七年至一六四三年)也繼承這種形式做更近一步的改良,在一六零七年做了《奧菲歐》(Orfeo),他在劇中加入很多戲劇音樂,充分發揮了詩的情境、增強旋律的美感與和聲的豐沛,以及極具效果的器樂編制,風格已接近現代歌劇,已漸漸地樹立了歌劇的地位。後來又出現在拿坡里的史卡拉第( Alessandro Scarlatti,一六六零年至一七二五年),他一直在做歌劇的改良,也發展出一種風格的歌劇。他對人聲甚為了解,尤其在獨唱的清唱劇中表露無遺。一七六二年德國作曲家葛路克( Christoph Willibald Gluck,一七一四年至一七九八年),也寫了一部名作《奧菲歐與幽麗笛彩》(Orfeo ed Euridice)。

在歌劇中以樂器的和聲式伴奏方式,歌者以唱述的音調唱著劇中的情節,這叫做宣敘調,這些朗誦方式,在前述的作曲家的作品中都有出現,後來這樣的唱法,史卡拉第使其發展成由主角以優美的旋律而唱出動人的歌聲,就是所謂的「詠嘆調」,於是意大利歌劇傳統從此被確立起來了。

神劇以宗教故事為題材

至於神劇,是受到歌劇的影響而產生,是一種以宗教故事內容為題材,用演唱或演奏方式來表達對神的敬仰與對神的祈求禱告,後來神劇的命脈延續於新教徒較多的德國,德國作曲家巴赫、韓德爾與海頓等留下了許多的不朽神劇名作。

弦樂器及鍵盤樂器的製造

巴洛克時代當然也有樂器的產生,它隨著音樂的走向在發展與改良,在意大利與德國分別盛行著弦樂器及鍵盤樂器的製造。十六至十七世紀意大利有三個著名的優秀小提琴製造家族;阿瑪第(一五九六年至一六四八年)、圭奈里(一六二六年至一六九八年)和史塔第瓦利(一六四四年至一七三七年)等,他們的技術已經是後無來者了,小提琴的身價,也隨著它無比優美的琴聲價高連城了。這時代的音樂家在意大利除了柯賴里外,還有韋瓦第(Antonio Vivaldi,一六七八年至一七四一年)和塔替尼(Tartini,一六九二年至一七七七年),他們都是重要的、優異的演奏家與作曲家,為小提琴音樂開拓了一條康莊大道。而韋瓦第有另外一個別於這時期的作曲法,他喜好用標題定出音樂的內涵:「標題音樂」,如他的名作《四季》。另外在德國生產管風琴和大鍵琴,管風琴都放在教堂中演奏,這個龐大的樂器被稱為樂器之王,能發出莊嚴宏亮、震撼人心的聲響。巴洛克時代的德國是風琴音樂的中心,早期的風琴大師巴克斯泰烏德(Bu◇tehude,一六七三年至一七零七年),曾經是影響巴赫極深的大師之一。

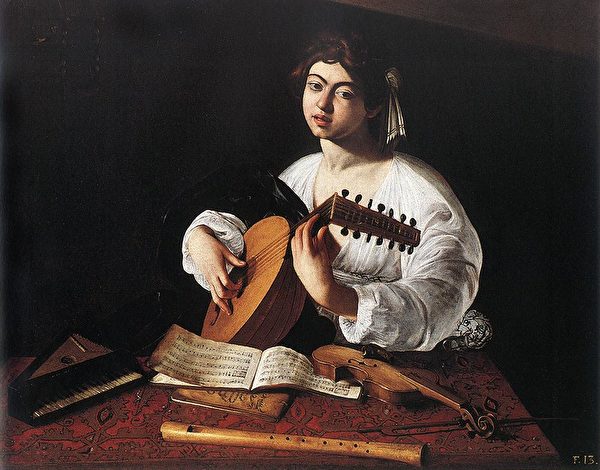

也屬鍵盤樂器的大鍵琴,又叫古鋼琴,是一種撥弦發聲的樂器,普遍用在十六到十八世紀之間,在此之前大鍵琴的音樂主要是舞曲,巴洛克時代則著重在組曲與變奏曲上,在初期意大利有一群音樂家,他們對大鍵琴比管風琴更為熱衷,代表人物為富雷斯可巴第( Girolamo Frescobaldi,一五八三年至一六四三年),他亦是個歌唱家,有高度的作曲技巧,共有六十八首風琴曲之多。同樣寫了許多奏鳴曲的法國作曲家庫普蘭(Francois Couperin,一六六八年至一七三三年)與意大利作曲家杜明尼可史卡拉第(Domenico Scarlatti,一六八五年至一七五七年),都是當時有名的大鍵琴家。史卡拉第還創造了兩手交叉彈奏的方法與快速音階的延長,他的名氣似乎凌駕於著名作曲家父親亞歷山大.史卡拉第(Alcssandro Scarlatti)之上。

巴赫也為大鍵琴做了眾多不朽的作品,包括創意曲、平均率鋼琴曲集、英國與法國組曲、組曲、半音幻想曲及賦格、意大利協奏曲、法國序曲與郭德堡變奏曲等。與巴赫同時期的韓德爾亦有重要的貢獻。

縱觀這偉大特殊的時代,巴洛克音樂是絕對的、完全的展現聲響之美,強調聲音的獨立存在,從這些由古樂器演出的巴洛克時代音樂裡,可以聽到一種「被遺忘了的聲音」——很遙遠、很典雅,音色清澈,無負擔。就像潺潺細流的河水,只要親近它,就能感受到被淨化後煥然一新的神清氣爽。◇(待續)

——轉載自《新紀元週刊》第072期封面故事

(點閱【巴洛克 串起俗世與天界】系列文章。)

責任編輯:李梅