【大紀元4月20日訊】說起壁畫,讀者們會想到什麼呢?曾經在台北國立歷史博物館舉辦了近兩個月別緻生動的敦煌藝術大展展出內容極其豐富,集教育、文化、藝術之大成,其中就包括了壁畫摹本,同時有三個敦煌的摹臨洞窟。

或許有人會聯想到被聯合國的文教組織列為「人類文明遺產」的敦煌,代表它存在著極高的文化、藝術價值;然而滿是記載著神佛美妙世界,神秘華麗、輝煌壯觀的敦煌藝術又是從何而來呢?

敦煌藝術的起源

研究員巴東說:敦煌的源起,約在東漢以後,五胡十六國時代、北方前秦時代,那時候人民生活非常不安定,而且東漢末年時西方的印度佛教經由敦煌傳到中國。所以說敦煌是古代中國通往西域的門戶,也是中西往來著名的交通要道-「絲路」的中繼站,千餘年來薈萃了很多不同種族的文化特色,造就了繽紛多彩的特殊文化景觀。

大概西元366年,一位高僧樂僔到敦煌的鳴沙山附近,看見夕陽西下,並有一霞光千道、有很多佛顯現出來,稱為”狀有千佛”。因此他就發願要在這地方造一座洞窟。

一直從北朝到隋唐,五代、宋、元大概經過十個朝代都在開鑿石窟。普通百姓如要祈福的話可能做個小洞;假如是一位富貴人家或王公貴族甚至於一個帝王的話可能開鑿一個很大的洞窟。後來敦煌的洞窟越來越多,南北大概有一千多窟的洞窟,現存還存在四百九十二個保存很好的洞窟。於是為敦煌開啟了一扇通往不朽的文化藝術之門。

敦煌石窟的歷史貫穿近千年,不論王公貴族或是販夫走卒,來到這裡的人都懷著一顆無比虔誠、禮佛的心,共同造就了光芒燦爛、輝煌不朽的敦煌藝術。

第四十五窟藝術成就極高

巴東表示,剛開始像北朝時候洞窟的形式可能比較樸拙一點,一直發展到唐朝,盛唐的時候,就是一種最精麗繁複的,像第四十五窟是盛唐裡面最華麗最精典的一個洞窟,這個洞窟的模式,是採用一種覆斗式,所謂覆斗式是,天花板整個蓋頂下來,比較堅固的殿堂式的一個洞窟,這個洞窟的藝術式成就可以說是非常非常的高。

我們看到,中央是主尊釋迦牟尼佛,旁邊各有三座雕像,在佛正後方的兩座雕像,一位是他的弟子阿難,一位是迦葉。巴東認為這雕像群的一種主軸風格用了特殊的對比形式,阿難是年輕弟子,智慧博學聰明著稱是第一;而另外一邊的迦葉是老成持重的,飽經世故、閱歷風霜的迦葉。

用強烈對比的方式強調雙方的差異性,於是年少及年長的修行者越發顯露出各自不同的特質,彰顯出讓人印象深刻的戲劇效果;站在欣賞的角度來看,創作這一組雕塑群像的工匠們有著高超的技藝和絕佳的創意,令人為之讚賞不已。

我們也可以看到兩個協侍菩薩,是用一個非常柔美的女姓美,及優美婉約的姿態,臉色則是非常秀麗的方式來表現,所以整個雕像群呈現出一種對比跟華麗的一種美感,充份顯示出唐朝那個時代精麗跟華麗。這些代表唐朝它是非常富裕的大的帝國。

石窟的神秘性,源自於神仙故事中的仙人在洞窟中修行的典故,再加上畫滿神佛故事的壁畫,侊然之間真有誤入仙境的感覺。在密閉沒有光線的情況下,我們可以想見當年的工匠們,拿著燭光一筆一畫的在每一寸壁面上勾勒出細緻繁複的圖案,他們要付出多少時間和毅力才能完成這一座宏偉的石窟,憑藉的只是一顆對神佛敬仰與奉獻的心。

木雕觀音

木雕觀音它是唐代末期,到五代、西夏之間的一個作品,因為木雕木材是有機物,所以它通常會腐朽、會損毀,所以我們看到整個臉已經幾乎不存在了。但它身上所雕的瓔珞,柔軟的衣服,包括它手上的姿式,所呈現出來菩薩的儀態,及那優美自在那個神情,就使它的藝術性非常非常的高。巴東表示若從側面來看,我們可以看到整個身體是往前傾的,身段動作非常生動的,有種栩栩如生的感覺。甚至於它手臂都有種肉的質感,然後你再看它的臉,雖然整個缺了一半,依稀彷彿可以看到頭像的姿態表情,所以這個雕像在敦煌是一級文物,是品質非常高的藝術作品。

唐朝在繪畫及雕塑上都有相當高的成就,木雕觀音的臉上依稀可見唐代特有豐腴圓潤的神韻,散發出既優雅又莊嚴的法相。相較於第四十五窟的華麗精美,木雕觀音則顯得素淨淡雅,單一木質原色的雕像,更讓人折服於工匠的非凡功力。

敦煌藝術中最大規模畫面展現在唐代

巴東表示,在敦煌可以有幾千窟幾萬幅這麼大的規格場面,所以可以說是佛教聖地、佛教藝術裡面,最大規模的一個藝術表現,不只是宗教的信仰,同時也是一個文化心力,非常精彩的故事。

從一絲不苟臨摹的壁畫中,我們看到的是一幕幕由工匠們投入畢生心血,懷著對神佛無比敬仰的心所畫出來的震撼人心的畫面。

在所有的敦煌藝術中,數量最多的是壁畫,大規模、大氣魄的畫面,展現出唐代華麗精緻、優美典雅的畫風和格局。

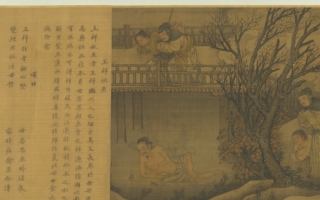

觀無量壽經變中的”經”是佛經裡面的內容,有時候人是不識字的,不瞭解文字的,所謂壽經變就是以圖畫的方式,來呈現這個佛經的內容。

上圖是在敘述釋迦牟尼說法,中間的釋迦牟尼和兩邊的協侍菩薩,一位是大勢至菩薩,一位是觀世音菩薩,在西方的極樂世界裡面說法。西方的極樂世界有亭台樓閤,還有畫棟雕樑,有這種樂伎舞樂仙樂菩薩等等,畫得非常琳琅滿目,同時透過釋迦摩尼的說法渡化,讓人們解除痛苦和苦難。

壁畫本身具有很高的藝術價值,然而壁畫的內涵更引人入勝,精采好看、循循善誘的神佛故事具有感化人心的作用。@*

(http://www.dajiyuan.com)