【大紀元2月6日報導】開創典範-北宋的藝術與文化專題報導(中央社記者黃慧敏台北六日電)劉和平等旅外藝術專家今天在臺灣故宮博物院的「開創典範-北宋的藝術與文化」研討會,梳理「北宋書畫家郭忠恕之死」、「米芾的作品表現」以及「李公麟的敘事畫」等,一窺北宋文人承載著豐富的藝術風華;同時,也從蘇軾與周遭文人的互動,發掘繪畫中隱含的「密碼」。

宋太宗太平興國年間國子監主簿郭忠恕被控誹謗時政和擅鬻官物謀私利,本屬死罪,太宗愛惜人才,下詔減罪為決杖髮配流放登州。衛斯理大學藝術系副教授劉和平質疑,為何「長編」和「宋史」對一個畫家的死,會如此不惜筆墨記載?因為,絕大多數的畫家傳記都不包括畫家之死;而極少數提及的,不過是一語帶過。

劉和平指出,現存宋人撰寫的諸多郭氏傳記,以王禹偁和蘇軾最著稱。蘇軾還在文中使用「屍解」這個重要的道家關鍵詞,探討「屍解」在中國早期社會的應用和對北宋時代的影響,再結合郭氏和蘇氏的個人經歷,不難感受到蘇軾借郭忠恕之死創造新典範的用心。

因此,劉和平建議,故宮所藏郭忠恕「雪霽江行圖」應恢復原有的和更為重要的畫史意義。雖然年代不詳,大概作於畫家流放靈武後、太宗徵召前,往來京、洛之間的十餘年中。也就是說,「雪霽江行圖」是北宋繪畫中最早的「流放山水」典範,為北宋後期山水畫的發展開拓了新的方向。

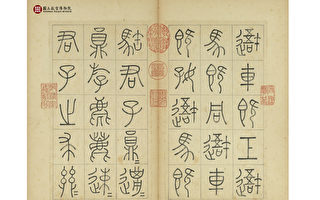

大都會博物館亞洲藝術部主任何慕文(Maxwell K.Hearn)從「吳江舟中詩」的風格與訂年看米芾書法中的表現性指出,這幅字是米芾大字書法中的罕見作品,他運用行、草書的混合體,明顯地想讓此件長卷成為表演的作品。

何慕文相信,在這幅作品中,米芾以墨線的變化、字形大小,以及墨色的濃淡來呼應詩作中戲劇化的內容。無疑地,米芾有意識地去操縱他書法中的視覺形式,來補足特定表意文字的意涵。換句話說,米芾允許自己陷入詩作中的戲劇性,為了要在書法中增添自發性與自然的感覺。這種現象在一些米芾突然放大字形,例如「車」字或「戰」字的地方特別明顯。

從風格看來,這個時期的米芾書法,呈現介於一0九四年末的「拜中岳命作」過渡到一一0一年末或一一0二年的「紫金研帖」中間的風格。

因此,「吳江舟中詩」應當屬於這個階段。何慕文說,假如這樣的推論正確,這件作品應該是米芾大字書法中最早的呈現,它開啟了出現於米芾往後十年中,朝向大字書法作品發展的趨勢。

威斯康辛大學(麥迪遜)藝術史系教授孟久麗(Julia K. Murray)探討李公麟影響後世甚鉅的敘事藝術上的創新。孟久麗表示,十一世紀的文人畫強調畫家的主觀認知,而貶抑模仿外形的藝技,導致整個人物畫,特別是敘事畫的地位下降。就如米芾所言:「今人絕不畫故事」,高人逸士不好繪製敘事畫。

但同時期的李公麟,卻是一位宋朝極富盛名的敘事畫家。他集學者,仕官於一身,又是蘇軾的圈內人士,社會地位崇高。他別樹一格的藝術傾向與技巧,拓展他的敘事畫的技術層面和表達方法。

加州大學(聖塔芭芭拉校區)藝術與建築史系副教授石慢(Peter C. Sturman)表示,蘇軾和他周遭的文人,在繪畫及繪畫評論上注入了一股幽默與嘲諷的新元素,帶來了北宋文人繪畫變革的契機。

石慢檢視蘇軾及他的兩位至交王詵與王鞏,如何透過繪畫作品互通款曲,來探討繪畫的「通訊」功能。其中,反映三人交情,而早已引人注目的一件信物,自然是王詵為王鞏所作的「煙江疊嶂圖」,以及蘇軾的詩文題跋。

但是,也有其他值得考量的作品與材料,以期較全面地掌握他們三人交往與溝通的大要。石慢仔細察看他們三人的關係,尤其是前人所常忽略的王鞏以及他所扮演的角色。因之,有蘇軾及王詵共同款題的一件傳為五代王齊翰的「勘書圖」,將是主要論證的焦點作品。

過去石慢曾表示,像這一類繪畫與題跋,正是蘇軾和他周遭的文人,表達與溝通的一種「密碼」。石慢梳理存世有關蘇軾及其兩位至交的文獻,企圖證實這個假設。