二、修真

人的心有多大,宇宙就有多大。為什麼能達到這麼寬廣的心胸?並不是我要多大,就有多大,而是通過修煉做到。因為人有那麼高的層次,人才有那麼大的容量。「層次越高,微觀下看到的就越大」(轉法輪第八講,361頁)。

常人因為他的容量小,所以眼界就窄,藝術家通過修煉之後,他可以用不一樣的眼睛去看待這個世界。因為他有不一樣層次的眼睛,所以他的山水世界才會如此宏觀。

常人眼界窄小,而畫家胸中丘壑,他的容量有多大,他胸中的山水就有多大。中國藝術家所畫的山水畫其實是他的一個宇宙世界。畫中所傳遞的是他的宇宙觀。

宗炳的暢神與王微的融靈,是對道的喜悅,懷著很強的願望,想像理想空間、理想國度;真正落實畫出這麼高的意境 — 真山水,從荊浩(生卒年代不詳)「筆法記」的記載可以得到印證。

荊浩的「筆法記」,寫出了常人畫家與修煉人畫家明顯的區別。荊浩用第一人稱表示常人畫家,叟–石鼓岩子(石鼓岩間的奇人,暗示來自更微觀的空間)表示修煉到很高層次的畫家,在二者對話中,常人畫家悟道,得到提昇,變成修煉人畫家。

1.什麼是真?常人的《真》與修煉人的《真》根本上不同:

常人把『似』當成『真』,而修煉人的真「氣質?盛」,「度物象而取其真」,是從微觀觀察進入化境,在很高的層次上看到的真。以下引用原文來說明(常人=曰、修煉人=叟曰):

曰:“畫者,華也。但貴似得真,豈此撓矣。” (華=花,美麗的意思)

叟曰:“不然。畫者,畫也。度物象而取其真。物之華,取其華;物之實,取其實。不可執華為實。若不知術,苟似,可也;圖真,不可及也。” (畫 = 化,得真、獲得真、反本歸真的意思)

曰:“何以?似?何以?真?”

叟曰:“似者,得其形,遺其氣。真者,氣質俱盛,凡氣傳于華,遺于象,象之死也。” (氣,修煉的程度;質,實際的技巧;象,宇宙真象)

謝曰:“故知書畫者,名賢之所學也。耕生知其非本,玩筆取與,終無所成。慚惠受要,定畫不能。” (名賢,有修養、修煉的人)

叟曰:“嗜欲者,生之賊也。名賢縱樂琴書圖畫,代去雜欲。子既親善,但期終始所學,勿?進退。

圖畫之要,與子備言:

氣者,心雖筆運,取象不惑。 (心經過修煉,能把握宇宙真象)

韻者,隱?立形,備儀不俗。 (轉化、化境)

思者,刪拔大要,凝想形物。 (宇宙大要)

景者,制度時因,搜妙創真。 (當時時空情景,)

筆者,雖依法則,運轉變通,不質不形,如飛如動。

墨者,高低暈淡,品物淺深,文采自然,似非因筆。”

氣、韻、思、景、筆、墨,講的都是修煉狀態中的實際經驗,如果沒有修煉是無從理解。首先是去掉世俗的嗜欲,有終始所學的決心,然後依六要深入,而達到「圖真」,畫出真的宇宙狀態。之前宗炳《畫山水序》強調畫家內在的精神蘊藏萬有(萬趣融其神思),而荊浩「筆法記」此六要運用上理性分析,將混沌轉化成條理,這也是「畫者,畫也。度物象而取其真」的意義。

「畫者,畫也」是通過內心轉化而畫出來的畫,「取其真」的取,是要畫家往內找,並不是追求外在形似,「氣質?盛」是修煉的程度結合實際的葭e技巧畫出宇宙的真象,清爽之氣帶來清爽之境,混濁之氣帶來混濁之境,這本乎畫家的修養(修煉的程度),一點也騙不了人。如果只為討好,重華不重實(華而不實),宇宙的真象就成死物。

石鼓岩子的教導,讓原來自以為是的常人畫家,改變態度,虛心學習「圖畫之要」。氣、韻是內在的取捨,思、景是檢視內在的因革而逐漸浮出,筆、墨就到了外在造形,實由內在的收放所控制。重點都在內在的提高、心性的提高。

2.以「松」為例,說明「同化了宇宙特性,自己的德在演化成功。這就決定了一個人層次高低」(轉法輪第三講,118頁)也就是作品的高低。

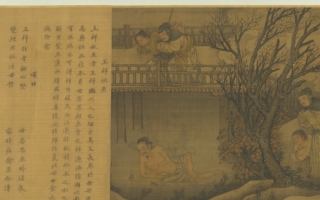

| 荊浩匡廬圖 |

荊浩在不懂修煉的道理時,以常人的層次去畫松:「古松也。中獨圍大者,皮老蒼蘚,翔鱗乘空,蟠虯之勢,欲附雲漢。成林者,爽気重榮;不能者,抱節自屈。或回根出土,或偃截巨流,掛岸盤溪,披苔裂石。因驚其異,遍而賞之。明日攜筆復就寫之,凡數萬本,方如其真」。

石鼓岩子以萬物都有其宇宙特性的本源,教導畫松的正確方法:「夫木之生,爲受其性。松之生也,枉而不曲遇,如密如疏,非青非翠,從微自直,萌心不低。勢既獨高,枝低復偃,倒掛未墜於地下,分層似疊于林間,如君子之徳風也。有畫如飛龍蟠虯,狂生枝葉者,非松之気韻也。」 (畫出松的本性、特性:從微自直,萌心不低。從最微觀松就是直的特性、高的基因)

荊浩受啟發後領悟,要將自己的德演化,同化宇宙特性,在這種修煉中提升,才畫得出好的松樹。他用像偈的一首詩。說明修真所達到的圖真。

「因成古松,贊曰:

不凋不榮,惟彼貞松。勢高而險,屈節以恭。

葉張翠?,枝盤赤龍。下有蔓草,幽陰蒙茸。

如何得生,勢近雲峰。仰其擢幹,偃舉千重。

巍巍溪中,翠暈?籠。奇枝倒掛,徘徊變通。

下接凡木,和而不同。以貴詩賦,君子之風。

風清非歇,幽音凝空。」

圖真的松樹,如同高士(更像修煉人),「勢高而險,屈節以恭」,是高風亮節的;提高心性(自己的德在演化成功),才能上到更高的宇宙層次,「仰其擢幹,偃舉千重」,生機蓬勃,不受俗人俗事制約,不斷往上長高,顯出松樹的生命力、承受力。畫出宇宙特性,也就是圖真,這首詩讓我們清楚的體會到了。@*

<--ads-->

(http://www.dajiyuan.com)