清末福爾摩沙茶 從珍貴歷史影像看百年台茶生產旅程

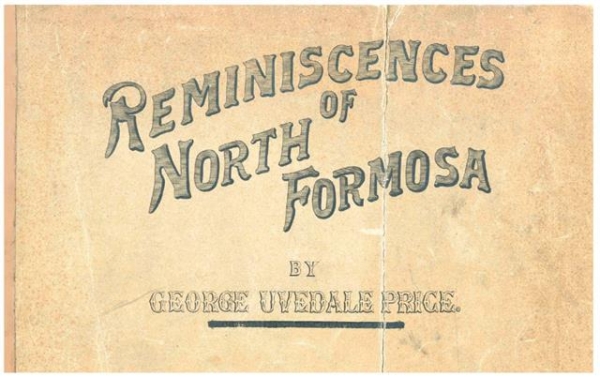

1870年代,英籍攝影家喬治‧普萊斯(George Uvedale Price,1853—1929),替於福建沿海及台灣進行茶業貿易的德記洋行工作,他的攝影足跡穿梭於各通商口岸,記錄19世紀末的台灣樣貌,這些照片細膩刻劃了人物形象,生動反映出不同族群、性別與階層的人們及產業活動等豐富樣態。

由國家攝影中心主辦、台灣史研究者許仟慈策劃的線上展覽「給我一盞茶的時間:攝影家普萊斯與他的《北福爾摩沙的回憶》」,透過一系列老照片,讓大眾得以一窺當時北台灣茶葉產製歷程。

台灣茶在19世紀清末到日治時代風靡歐美。當時歐美人士對於香氣迷人的「福爾摩沙烏龍茶(Formosa Oolong Tea)」,存在無限好奇與想像,一箱箱繪製精美的烏龍茶,從東方國度遠渡而來,價格高昂且搶手。

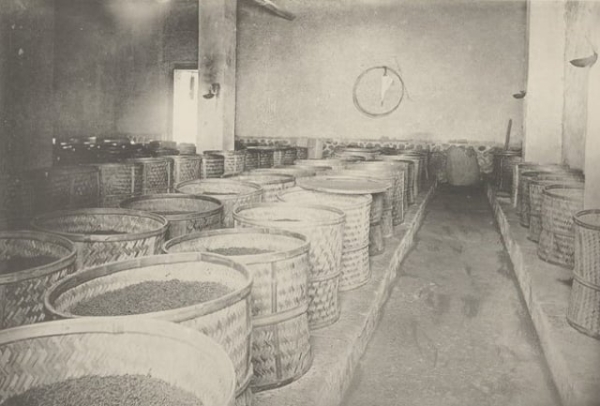

當時茶產業主要集中在北台灣,尤以大稻埕為最。普萊斯以外國人的視角,觀察北台灣茶葉產製,從採摘、製成到包裝出口過程的人物群像,勤奮努力的茶農、熱鬧的茶釐關卡、繁瑣製茶過程、妝容精緻的揀茶美人、笑容可掬的茶箱畫工等,都在照片中一一被呈現出來。

以下,讓我們一起和普萊斯《北福爾摩沙的回憶》尋覓百年前茶葉生產的旅程。

百年台茶生產旅程

1860年台灣開港,英商約翰.杜德間接在台灣建立「台茶收購體制」,引入福建廈門製茶老師傅建立精製茶廠。自此,種植、採摘、製茶到包裝,全程可在台灣完成,無需送至中國的製茶廠,就可直接出口美國,「福爾摩沙茶」迅速擄獲美國人的喜愛。

然而,台灣茶也一度面臨劣質茶混充高級茶,以及各國大量茶葉湧入,導致美國暫停購買台茶等挑戰。面對堆積如山的滯銷茶,中國沿海一帶的華商將烏龍茶製成包種茶,轉往南洋市場,開闢新的銷售管道。1873年下半後,烏龍茶在美生意再次回升。到了19世紀末,台茶出口值已超越米、糖等作物,20年間,台茶出口成長率竟高達百倍之多。

台灣茶成功帶動北台灣的經濟繁榮,成為當地人民生活的重要部分,茶葉集散口──大稻埕也成為普萊斯照片下「令人著迷的河港」景象。

這些迷人的珍貴影像,展現出台灣茶產業背後的密集人力與獨特技術,並傳遞福爾摩沙烏龍茶的珍貴性。透過普萊斯的攝影集,我們好似隨著一張張的照片,穿越回19世紀末期的北台灣。◇

責任編輯:李昀#