「草長鶯飛二月天,拂堤楊柳醉春煙。兒童散學歸來早,忙趁東風放紙鳶。」(清代高鼎《村居》)微風和紙鳶是春日裡的絕配,它有喚起人們兒時記憶的特殊能力。可您知道嗎,風箏其實已經有二千四百年的歷史了,它一開始可不是供人消遣的玩具。今天,就讓我們來聊一聊風箏的歷史。

最早的風箏

最早的風箏,是用木頭做的。據《韓非子》記載:「墨子為木鳶,三年而成,蜚(飛)一日而敗。」鳶的外形與鷹略同,惟嘴較短,尾較長,飛時好像懸停於空中,尾常展開,以調節其體勢。墨子仿造鳶的外形和飛行方式製作的木鳶,耗時三年完成,可惜只飛了一天就壞了。

在墨子之後,春秋時的公輸般在木鳶的製作技術上有了很大的突破,他「削竹木以為鵲,成而飛之,三日不下。」(《墨子》)

軍事用途

作為一個會飛的「高科技」產品,風箏很早就被運用在了軍事方面。「漢高祖之征陳狶也,韓信謀從中起,故作紙鳶放之,以量未央宮遠近,欲穿地隧入宮中,今謂之風箏。」(《古今事物考》)韓信在兩千多年前,便藉助高飛的紙鳶作為丈量和定位的工具。

載人飛行

除了用於測量定位,風箏還曾被用來載人飛行。「世哲從弟黃頭,使與諸囚自金凰台各乘紙鴟以飛,黃頭獨能至紫陌乃墜,仍付御史獄,畢義雲餓殺之。」(《北史》)。

傳遞信息

當然,風箏最多的用途還是在於傳遞信息。梁武帝在遭到侯景的反叛,深受困圍時,部下獻計仿效鷂鷹模樣製成紙鳶,再順風施放向友軍求援。不料,紙鳶卻在途中遭到敵軍射擊而掉落。「台城與援軍信命久絕,有羊車兒獻策,作紙鴟,繫以長繩,寫敕於內,放以從風,冀達眾軍,題云:『得鴟送援軍,賞銀百兩。』太子自出太極殿前乘西北風縱之,賊怪之,以為厭勝,射而下之。」(《資治通鑑》)

在唐代,風箏的製作技術已經有了很大的突破,因為軍事需要,紙鳶已能高飛百餘丈,在製作和放飛技術上也已是相當的精湛了,而且已經逐漸成為了一種民間玩具。

為什麼叫「風箏」?

順帶一提,唐代已有了「風箏」的叫法,但並非是指紙鳶。李白有「兩廊振法鼓,四角吟風箏」的詩句。(《登瓦官閣》),杜甫的《冬日洛城北謁玄元皇帝廟》中有「風箏吹玉柱,露井凍銀床」之句。還有李商隱《燕台四首‧秋》的「雲屏不動掩孤嚬,西樓一夜風箏急。」這些詩中的描述顯然難以和紙鳶匹配起來。其實,唐時的風箏是指掛在殿閣四角的一種簷鈴。《康熙字典》就指出:「簷前鐵馬曰風箏。風動成音,自諧宮商。」

直到五代時,李鄴在紙鳶上裝上竹笛,風吹笛響如箏鳴,紙鳶才改換了姓名。「風箏,紙鳶也。五代時,李鄴於宮中作紙鳶,引線乘風為戲。後於鳶首以竹為笛,使風入竹,聲如箏鳴,故名風箏。今俗併其無弦者亦名風箏。」(《清稗類鈔》)。

到了宋代,放風箏活動在民間盛行,不但有專門製作販賣的風箏商人,甚至有了專門以放風箏來賭博之人。《西湖老人繁勝錄》載:「(南宋臨安)城外有二十座瓦子……街市舉放風箏輪車數椽,有極大者,多用硃紅,或用黑漆,亦有用小輪車者,多是藥線,前後賭賽輸贏。輸者頃折三二兩線,每日如此。」足見放風箏這項活動的盛行。

醫療保健

隨著時間的推移,放風箏的醫療保健作用也逐漸被人認識。《續博物志》載:「今之紙鳶,引絲而上,令小兒張口望視,以泄內熱。」「風箏即紙鳶,縛竹為骨,以紙糊之,製成仙鶴、孔雀、沙雁、飛虎之類,繪畫極工。兒童放之空中,最能清目。」(《燕京歲時記》)。

斷鷂放災

到了清朝,放風箏又有了「斷鷂放災」的內涵,「清明掃墓,傾城男女,紛出四郊,提酌挈盒,輪轂相望。各攜紙鳶線軸,祭掃畢,即於墳前施放較勝。」(《帝京歲時紀勝》)前往郊區的掃墓者,祭掃完畢後便會在墳前施放紙鳶。人們將災禍病情寫在紙鳶上頭,再將之施放。待紙鳶隨風高逝,即剪斷線絲,讓紙鳶隨風飛逝。

關於「斷鷂放災」的習俗在《紅樓夢》中也有體現:「這幾個風箏起在空中,一時風緊,眾丫鬟都用絹子墊著手放。黛玉見風力緊了,過去將籰(音yuè)子一鬆,只聽豁喇喇一陣響,登時線盡,風箏隨風去了。黛玉因讓眾人來放。眾人都說:『林姑娘的病根兒都放了去了,咱們大家都放了罷。』於是丫頭們拿過一把剪子來,鉸斷了線。那風箏都飄飄颻颻隨風而去。」

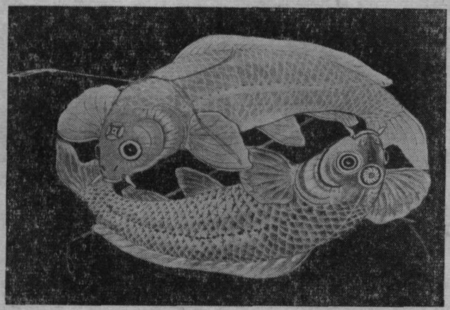

令人意外的是,《紅樓夢》的作者曹雪芹不但是小說家,同樣也是製作風箏的行家。他的另一本著作《南鷂北鳶考工志》,不但詳細介紹了四十三種不同風箏造型,還介紹了起放原理、紥糊技法、繪畫要領等方面的訣竅,即「紥、糊、繪、放」。這也算是文人有趣的「跨界」了。

到了現代,風箏已經發展出各式各樣的形制和圖案,不但有鳥獸魚蟲之類,還有各類神話人物和卡通人物。或許是由於人們內心對飛行的嚮往和對自由的追求,放風箏這項中國傳統的娛樂活動,也已隨著中華文化而傳遍世界。

——轉自正見網

責任編輯:李梅#