許多中國人對社交宴請感到頭疼,如果席間還有個會灌酒的領導,那麼原本好好的飯局很可能會演變成拼酒的競技場。而要是誰表達出不想喝,那對方就更加來勁了,什麼不近人情啦,不給面子啦,甚至搬出所謂的「酒文化」來。誠然,如今的中國大陸在這種不良風氣的影響下,酒文化已經完全淪為灌酒文化(黨文化),成了一種以上壓下的服從性測試。

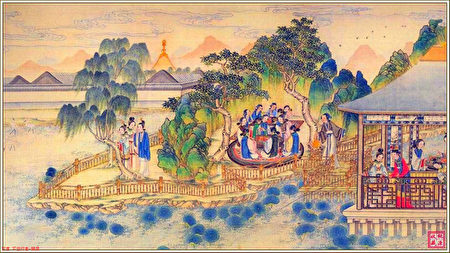

其實,古人可不是這樣,雖也有勸酒、罰酒一說,但那都是基於酒禮、酒令的一種規則,而且古人講究喝酒有度,不得酗酒,為了活躍氣氛,古人在宴飲時常常會玩各種遊戲以助興,可以說是真正的小酌怡情。今天,我們就來聊一聊古代宴席上常玩的那些傳統遊戲。

投壺

投壺源自於古時的射禮,古代君子要學習六藝,其中之一就是射箭。在周朝時,士大夫階層在宴飲時應邀請賓客射箭。發展到後來,人們漸漸用箭矢投入酒壺來代替射箭,這就是後來的投壺遊戲。

孔子在《禮記‧投壺》中詳細記載了投壺的流程,投壺前要指定一個「司射」,其職責如同比賽中的裁判。投壺者要把枯木製的無鏃箭投向壺中,以投入多少計籌決勝負。投擲完畢,由司射宣布「勝飲不勝者」,意思是優勝者讓輸的一方喝酒,並令奏樂。不難看出,當時的投壺是禮制的一部分,形式上也較為莊重。

「前代名士,良辰宴聚,或清談賦詩投壺雅歌,以杯酌獻酬,不至於亂。」(《舊唐書》)在酒席宴上,士大夫們投壺賦詩,氣氛融洽,很好地避免了因酗酒而導致酒後失禮的現象,這也是古人設置投壺的初衷之一。

既然是遊戲,那麼就一定會有高手了,據傳漢代的郭舍人在投壺時,能使箭杆投中壺口後反彈到自己手中,再連續投之。(《太平廣記》)

而明代的蘇宣父更加厲害,他背著身子投也能百發百中,而且他還能同時拋出三支箭杆分別投中三個壺口,可以說是神乎其技。(《宛署雜記》)

流觴曲水

說起流觴曲水,就不得不提東晉永和九年的蘭亭之會。永和九年(公元353年),王羲之、謝安等東晉名士聚集在會稽山的蘭亭共度上巳節。人們坐在環曲的水邊等待著酒杯順流而下,喝完面前的酒就要賦詩一首,這次流觴暢飲共得佳作三十七篇,合成《蘭亭集》。王羲之為其作序,即流傳千古的《蘭亭集序》。

這種宴會形式深受唐代文人的喜愛,不少地方都修建有流觴池(流杯池)作宴飲之用。「淥酒白螺杯,隨流去復回。似知人把處,各向面前來。」(張籍《和韋開州盛山十二首‧流杯渠》),「共惜流年留不得,且環流水醉流杯。無情紅豔年年盛,不恨凋零卻恨開。」(杜牧《和嚴惲秀才落花》)可以說,流觴曲水是詩與酒的完美融合劑。

值得一提的是,流觴曲水傳入日本後,即深受日本貴族的喜愛,並發展出了一套特有的範式。在宴飲中,詩人們坐在曲水邊,一邊喝著流觴,一邊創作和歌。宴會上還有專業樂者演奏著日本傳統樂曲,詩歌創作好後,會有專人念誦。這種方式既保留了中華文化的特點,又不失日本本土的風韻,是文化融合的真實見證。

飛花令

「飛花令」又叫「春城無處不飛花令」,因盛唐詩人韓翃《寒食》詩首句得名,是唐人最喜歡玩的酒令之一。「飛花令」其實是「飛觴令」中的一種,約定所答詩中出現某字,就是某令,故又叫「拈字流觴」,如出現「花」字,就叫「花字流觴令」;出現「月」字,就叫「月字流觴令」。 看名字,我們也不難猜出它與曲水流觴的淵源關係。

「飛花」有多種玩法,如合席約定每人吟一句詩詞,其中要帶「花」字,其難在「花」字須出現在特定位置上,如第一個人說「花落知多少」,那接下來的人說的詩句中「花」就得在第二字位,以此類推。

也有不講字序的,吟出古詩中的「花」字排在哪一位,哪一位飲酒,接著繼續行令「飛花」。一般情況下,所有參與者都飛到「花」時才令畢,酒席才可結束。當然,也可以輪流飛花,答不出者罰酒。

飛花令的出現,不需要人們有即興創作詩歌的才能,大大降低了宴飲遊戲的門檻,已不再是文人士大夫的專屬遊戲了。

擊鼓傳花

酒會上傳花,在民間也很盛行。北宋歐陽修在江蘇揚州任太守時,建造了江南有名的平山堂。每逢夏天,太守常攜帶賓朋到此宴飲,並專門差人從邵伯湖折取荷花百朵,分插四座。遊戲開始時,使命官伎作樂並以花傳客,當樂聲戛然而止時,花在誰的手上,誰就認罰,必飲酒作詩。

擊鼓者也得有些技巧,有時緊,有時慢,造成一種捉摸不定的氣氛,更加劇了場上的緊張程度,一旦鼓聲停止,大家都會不約而同地將目光投向接花者,此時大家一哄而笑,緊張的氣氛一消而散。接花者只好飲酒。如果花束正好在兩人手中,則兩人可通過猜拳或其它方式決定負者。擊鼓傳花是一種老少皆宜的方式,不但宴飲中可玩,人多的時候也可用以消遣取樂。

藏鉤

藏鉤也叫藏彄、打彄,它的起源非常有意思。傳說漢武帝經過河間,負責查看風水的堪輿師發現這裡有一位女子有孕育天子的氣象,於是便把這位女子召來。這位女子很奇特,她從小就雙手握拳不能打開,直到漢武帝掰她的手指,她的手指才可以打開了,打開後,發現裡面有一枚玉鉤。這位女子正是漢代的鉤弋夫人趙婕妤,也就是漢昭帝的母親。(《三秦記》)

周處的《風土記》記載:「義陽臘日飲祭之後,叟嫗兒童為藏鉤之戲。分為二曹以較勝負。……一鉤藏在數手中,曹人當射知所在。」 藏鉤遊戲分兩組人進行,一般需要對面對坐著進行。藏鉤不限人數,參與者越多,猜中的難度也就越大,氣氛也就越熱烈。

《采蘭雜誌》記載:「每月下九,置酒為婦女之歡……女子於是夜為藏鉤諸戲,以待明月,至有忘寐而達曙者。」婦女在每月十九日這一天藏鉤,竟然可以玩一個通宵,可見確實深得人們的喜愛。

「更憐花月夜,宮女笑藏鉤。」(李白《雜曲歌辭‧宮中行樂詞》)不僅民間的老人小孩喜歡玩這種遊戲,而且這遊戲在皇宮內苑也頗為流行。

《酉陽雜俎》還記載了一位玩藏鉤的高手:「舉人高映,善意彄。成式嘗於荊州藏鉤,每曹五十餘人,十中其九。同曹鉤亦知其處,當時疑有他術。訪知映言,但意舉止辭色,若察囚視盜也。」這位舉人能在百人參加的遊戲中,僅靠察言觀色就能判斷出鉤藏在何處,被懷疑是靠特異功能也不足為奇了。

射覆

「隔座送鉤春酒暖,分曹射覆蠟燈紅。」(李商隱《無題‧昨夜星辰昨夜風》)說到藏鉤,就不得不提到射覆了。射是猜測的意思,覆是覆蓋的意思,所謂射覆,就是用碗盆等器物覆蓋某個物品讓人猜測的遊戲。

在中國古代有許多修煉人,即便是不修道的,也有不少人研究周易,學習命理、占卜一類的學問。而這種射覆就是古代修煉者或《易經》占卜的學習者玩的一種高難度的遊戲。

傳說東方朔便是射覆的高手,據《漢書》記載:「上嘗使諸數家射覆,置守宮盂下,射之,皆不能中。朔自贊曰:『 臣嘗受《易》,請射之。』乃別蓍布卦而對曰:『臣以為龍又無角,謂之為蛇又有足,跂跂脈脈善緣壁,是非守宮即蜥蜴。』上曰:『善。』賜帛十匹。復使射他物,連中,輒賜帛。」東方朔用《易經》推算出了漢武帝所覆蓋的蜥蜴而得到賞賜,並且連猜連中,足見其精深奧妙的占卜之術。

其實射覆在古代日常生活中也常常出現,一次,唐玄宗要任命宰相,他把宰相的人選寫在紙上,再用金甌覆蓋住,然後讓太子猜寫的是誰,太子準確猜出了是崔琳、盧從二人。(《新唐書》)

《西遊記》中唐僧師徒路經車遲國,與幾位國師隔板猜枚鬥法,因孫悟空法力高強,分別回答是破爛流丟一口鐘、桃核、和尚,連中三次得勝。而後世著名的預言《燒餅歌》正是劉伯溫猜出朱元璋所覆的「半似日兮半似月,曾被金龍咬一缺」的燒餅後的對話。

因為射覆並不是一般人能玩的,對於沒有掌握易數占卜或沒有透視功能的普通人來說只能純靠猜,這就少了許多趣味性,所以發展到後來,射覆就成了一種曲折的文字形式的猜謎遊戲,就是用相連的句子隱喻事物讓人猜度,若射者猜不出或猜錯以及覆者沒有理解射者的說辭時,都要罰酒。而這種「射覆」的猜物遊戲可說是「猜燈謎」的前身。

結語

介紹了這麼多,不知哪款遊戲更適合您呢?不妨回去和家人朋友試玩一下吧,或許我們能從這些傳統的宴飲遊戲中獲得不一樣的歡樂呢。

——轉自正見網

責任編輯:李梅#