黃曆七月十五日這一天,佛教稱「盂蘭盆節」,簡稱「盂蘭節」,道教稱「中元節」,在民間有「七月半」的叫法。

「盂蘭盆」來自梵語「UIIambana」的音譯,意為「解救倒懸之苦」,就是解救死後墮入餓鬼道、地獄中的生靈脫出倒懸之苦;「盂蘭」即「倒懸」;「盆」即「解救」之義(後來傳到了中土意義轉變成有形的盆)。這種慈悲超度的救贖情懷,隨著佛教傳入華夏中土,形成盛大的「盂蘭盆會」「盂蘭盆節」的民俗。 南宋詩人韓淲云:「盂蘭盆會日,元自目犍連。攝化應無量,追修亦有緣。」盂蘭盆會是舉行盂蘭盆齋供的法會,起源於佛陀神通第一的弟子目犍連地獄救母的故事。

西晉時,來自月氏的高僧竺法護翻譯了《佛說盂蘭盆經》,此經將「目犍連地獄救母」的故事傳入了中國。到了南北朝時,《荊楚歲時記》記載,七月十五日,僧尼和道士都有「營(盂蘭)盆供諸仙」的做法,北齊顏之推(西元531~590後)的《顏氏家訓》中,也有記載「七月半盂蘭盆」報父母親恩的禮制,讓子輩在七月半齋供盂蘭盆。可見當時,在七月半舉行盂蘭盆會已經從宗教信仰融入民間生活,和中華傳統文化中的孝道融合在一起了。

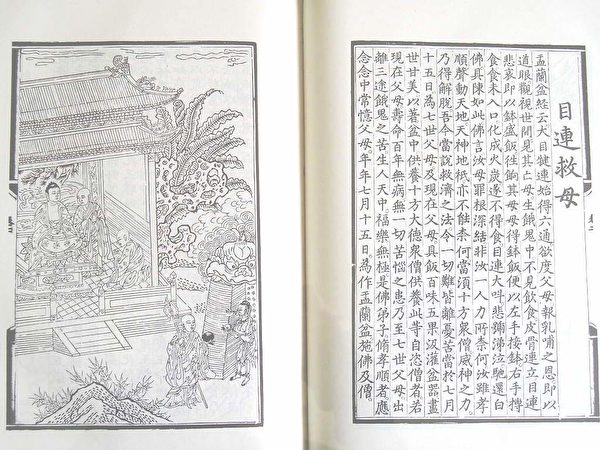

目犍連救母 佛陀慈悲開釋

《佛說盂蘭盆經》記載,佛陀的弟子目犍連(目連)尊者修行得到大神通,就想要回報生身父母的養育之恩。他從天眼中看到母親死後墮入餓鬼道中受業報,受盡飢餓煎熬之苦。他用神通將食物送到母親面前,母親看到食物急急用左手護住食物,但當食物一送到她嘴邊就變成一團火炭,掉落地上立即變成食物,一送到嘴邊又變成火炭,吃不得。目犍連為母親的痛苦而悲傷,於是飛向佛陀請示如何解救亡母。

佛陀對他說,你很孝順,聲動天地,但是你母親罪業深重,不是你一人救度得了的,因為你受親情所擾,所以只能看到業果,不能看到前因。你的母親生前浪費食物又自私貪婪、易怒又刻薄待人、虐待家畜,而且心懷惡意,其中最嚴重的是她還褻瀆佛法,對佛陀及修行的僧侶態度怠慢無禮,因此,她死後墮入了餓鬼道。身上有這種深重的罪業要得超度,「天神地祇、邪魔外道、道士四天王神,亦不能奈何」,「當須十方眾僧威神之力乃得解脫」。佛陀指示目犍連七月十五日佛歡喜日這一天供養十方眾僧,功德最大(七月十五日是古印度僧尼結束一年一度三個月安居修行的日子),眾僧在這天集中懺悔、修善悟道,力量最為強大。以此功德迴向給母親,方能解脫她的苦難。於是目犍連按照佛陀的指示,在七月十五日,以盆裝上飯、百味、五果、世上的甘美食物和衣物、生活用具等等,供養十方眾僧。依靠眾僧慈悲的力量,解救亡母脫離餓鬼道。

如何及時盡孝

目犍連是佛陀門下神通第一的尊者,即便如此,憑著他的神通也不能為亡母解脫餓鬼道的業報折磨。佛陀也說了,「天神地祇、邪魔外道、道士四天王神,亦不能奈何」,可見業報的可怖!

當一個生命在人間做了不好的事情,欺負了別人、傷害了別人,或者欠了債未還,積累下的罪業,都是要自己去償還的。下了冥間地獄的亡靈又有多少機會能得到「十方眾僧」之力來稍解地獄中的倒懸之苦呢?即便能得到「十方眾僧」的助力,也不能超脫到純然無痛無苦的境地;釜底抽薪之方就是自己不做惡、不造業,才能遠離下地獄遭業報之苦,才是上上之策。

同樣的,對於報答親恩來說,最好的時機也是在父母在世的時候,如果見到父母行不義之事能夠適時加以委婉勸阻,或行智慧勸戒,讓父母改邪歸正,遠離倒懸之苦,那就是大孝一件!

《太平御覽》收錄《孝子傳》中一則「原穀諫父」的故事,就是這樣的大孝的實踐。原穀的祖父老了,原穀的父母很討厭他,不想贍養,就想拋棄他。原穀此時十五歲,知道後鼻涕眼淚流滿臉,苦苦勸父親說:祖父生育兒女,一輩子勤儉度日,怎麼能因為老了就拋棄他呢?父母親都不聽他的勸告,做了一輛小推車,載著老父,將他扔在野地。

原穀一路跟在後邊,就把小推車帶了回來。父親問說:你帶這個不吉利的東西回來作什麼?原穀答道:「等將來你們老了,我就不必費事再作一輛,所以現在先收起來以後就可以派上用場。」父親聽著很是慚愧又懼怕,為自己的行為感到後悔,於是去把老父親接回來,盡己之力盡孝道。

原穀先動之以情,然後說之以理,最終運用自身的聰慧使父親易位思考,驚覺因果可怖而幡然悔悟,能在老父還在時,盡力奉養,遠離不孝之罪,也免於死後受惡業之報。

人間心語

黃曆七月十五日的「盂蘭盆會」的傳統,在當今匆忙的日日,讓人們回顧了盡孝與慈悲救度的精神。目連以「盂蘭盆會」集結眾僧之力救度母親脫出倒懸之苦,觸發我們從原點深思解脫業報之道——唯有在人間有生之年存善念、行善事,才是遠離業報之苦,轉而積德招福的不二法門。面臨中元普渡之際,也是讓我們提昇生命精神境界之機。@*

──看更多【中華文化300問】系列

責任編輯:王愉悅#