中國傳統建築的藝術特色獨樹一格,耐震功效更是領先群倫,西方厚重的石建築也不及它;此外,中國傳統建築還有一項誇世的紀錄,那就是建造工期超短,這其中的奧妙法門是什麼呢?

隋唐天下第一都十個月建造完成

中國古代宮殿建築構造宏偉、建築群龐大,工程想必很長,答案卻可能讓很多人跌破眼鏡。比如,隋代的京城大興城只用了十個月就建造完成,而且唐代還繼續沿用,就是後來萬國來朝的長安城。

根據《舊唐書‧志第十八 地理一》記載:「隋開皇二年,自漢長安故城東南移二十里置新都,今(唐朝)京師是也。城東西十八里一百五十步,南北十五里一百七十五步。皇城在西北隅,謂之西內。正門曰承天,正殿曰太極。太極之後殿曰兩儀。內別殿、亭、觀三十五所。」

隋朝的大興城當時是歷代第一大都,面積有多大呢?《舊唐書》所記度量衡「一里」當為唐制,為1,800營造尺,即相當於0.576公里(1營造尺為0.32米;五尺為步)[1] ,換算後得知大興城域有90平方公里。

隋文帝開國之初,以漢宮長安故城為都,大興城的部分建築自漢長安故城移來,不到一年之間新都已經落成使用,那麼中國古代建築必然有容易拆解組建的優勢,且具有拆解時不損壞、可復原的特色。隋朝在短短十個月內造出了大興城,成了隋唐兩代時的世界第一大都城,展現了中國古代建築的文明高度。

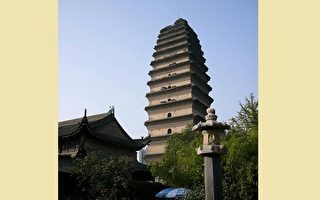

此外,在中國大陸如今還能找到一些千年以上的古代木建築,例如位於天津的大佛寺(獨樂寺)是遼代統和二年(西元984年)重建唐代的建築,始建於唐太宗貞觀二年。中國古代建築為何能建造神速而且穩固耐久又容易拆組呢?其中的建築關鍵法門是什麼呢?

中國古代建築的關鍵法門

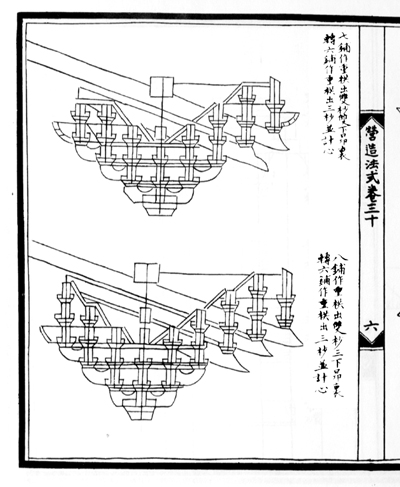

民初的建築大師梁思成攻讀研究宋代的建築書《營造法式》,在其中破解了謎題,找到了答案,並且他實地走訪當時中國大陸境內的知名古建築進行實地測繪,得到進一步的實證。梁思成找到了中國古代建築建造神速的一個重大祕密,那就是「標準化」。

簡單來說,一座龐大的中國古建築包含數以萬計的「部件」,而它們都有標準化的規格,而且可以對應到幾種基本形式的「模件」。不管這些建築物中的「部件」大小為何,全都是按照「標準化」的比例製作的。這種標準化作法在中國古建築中發揮了極大的神效。(推薦閱讀:世界十大奇險建築「懸空寺」的千古之謎)

古代中國建築施作的「標準化」,不僅僅是一種高超的技術,更是建築設計背後的民族思維體現。它體現出中國古人「以簡馭繁」的思路,這種哲學思維放到建築中,能夠輕易建構宏偉的建築物,並且發揮極高的建築效率。

中國古代木構建築的「標準化」的基準就是「材」。「標準材」有八種規格,對應使用於不同大小規格的建物上。《營造法式‧第四卷‧大木作制度一》:「凡構屋之制,皆以材為祖。材有八等,度屋之大小因而用之。」

「材」又名章、方桁,是梁上橫木。《營造法式》說「材」是建築房子的法式根本,因應所建築的房屋大小來使用,《營造法式》所說的八等材是以材的廣(寬)、厚來區分,不同的材所對應的適用建物也各有規制,舉例如下:

第一等材:廣九寸,厚六寸。右殿身九間至十一間則用之。

第二等:廣八寸二分五厘,厚五寸五分。右殿身五間至七間則用之。

第三等:廣七寸五分,厚五寸。右殿身三間到殿五間或堂七間則用之。

第六等:廣六寸,厚四寸。右亭榭或小廳堂皆用之。

第八等:廣四寸五分,厚三寸。右殿內藻井或小亭榭施鋪作多則用之。

由上可見,不同大小的廳、堂、亭、榭等等建築適用的「材」各有所依循。再如斗栱、梁、柱、檐等等各個部件的規格大小,在《營造法式》中全都有標準化的「分寸」,還有不種不同用途的建築物和其中各部分,如門窗等等,也都有標準化的規制。

不同的建築物設計雖然各展特色,但是各部的組件有了依循的「標準材」,那麼建物所需要的眾多建築部件就可以在不同地點製作,然後再運到建築工地去組建,這就大大提高建築的效率。而且,中國傳統建築都不用釘子而是用卯榫來穩固結合各個部件,既可以不損害木材的質地,又可以發揮快速拆解、重組的工法之效。而斗栱這個最大的卯榫組合構件,更能承擔分散屋頂重量,發揮最大的耐震作用。前述萬國來朝的隋唐長安城只用了十個月就建造完成,現存世上最大的木建築群明清故宮工期僅十四年,並且跨世六百年,耐得世上最大的強震而不倒塌,其中的祕訣也就在於此。(延伸閱讀:故宮耐震神技誇世 建築祕訣藏在何處?)

中華哲學智慧

讓我們將視野從建築轉向更廣大的民生層面,可以發現中國古代以簡馭繁的「標準化」思維不僅表現在建築造城之上,也表現在民生的方方面面。

在古代中國文化中,從建築到社會制度(如井田制),我們見到這樣的文明:以簡單有序為基礎,發展出宏偉的文明巨構,點亮井然有序的風采。傳統中國的思想智慧以簡馭繁一以貫之,展現了璀璨的文明之光。

———

註釋[1] 參考明代王圻撰《續文獻通考》;丘光明,《中國古代度量衡》。臺北:臺灣商務,1994。@*#

─看更多【璀璨中華文化】

責任編輯:王愉悅