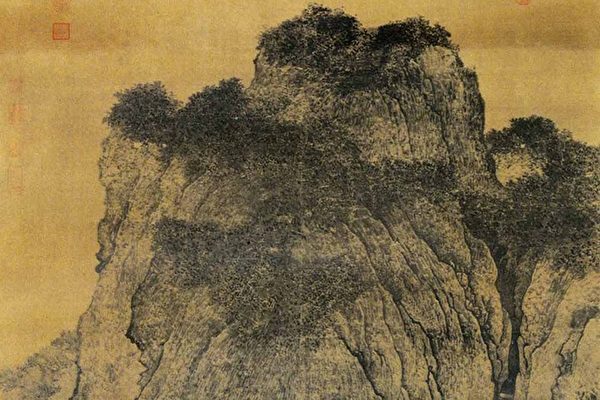

記得初看北宋范寬(約950-1032後)的《谿山行旅圖》時,不自覺在心中喊道:「哇!好雄偉、巨大的山啊!」

閒來瀏覽台北故宮網站,忽地想起記憶中的這座大山,一番搜索後,巨神般的大山再次映入眼簾。

它的構圖容易使人產生這樣一種聯想,好像就只這樣一座山,就能把這個世界填滿了。

可能因山體太龐大了,畫家特地在山體的右邊安排了一道瀑布,水從山頂稍下方緩緩湧出,把山體一分為二。

可想見這水瀑滙集了多少山頂的暗流、伏流,經年累月無休止地滲漏,刷出一道深淺不一的凹槽,最後諸水順著這個凹槽岩溝汩汩而下,蜿蜒到了平地形成一條河流。牲口、旅人到此地都可補給生息、清洗。有了這道水瀑,好像整個山區都活了起來。

除了主山山體占了畫面將近三分之二以外,這張畫的構圖還有一個特色。在下方約三分之一的部分,橫著一片平地,其中有隨瀑布而下的,由奔騰而漸次平靜的河道,還有商旅隊正迤邐前行中的羊腸小路。這兩者夾在陡峭的小山、雜樹和低矮的岩塊中,融和成一片狹長但顛簸的平面。

這些鋪陳在下方的物事形成的橫向趨勢,造就出的空間感、平衡感無與倫比,再怎麼龐大的山體都被這片平地穩穩撐住了。

這傍著峻偉崇嶺的平地看來還天寬地濶,一派諧和。畫家把商旅一行人畫得很小,映襯出前路的開濶寬敞。人、驢雖小卻又畫得活靈活現。宋代畫評家劉道醇在《聖朝名畫評》中評其為「遠望不離座外」,意思是看似遠觀,卻彷彿景物就在身旁一般。

范寬以短促的中鋒,如雨絲般的線條密密麻麻地勾勒於巨大的山壁上,千絲萬縷。猜想畫家準備畫畫時,定然要求自己保持心境寧和安詳,心態平穩,有雷打不動的決心,一筆一筆慢慢地畫,以同等節奏,不許急,也不能燥,就像老僧入定般,畫到最後,心空了,什麼都沒了,還繼續點畫著……

網頁上的高清圖讓我再次重溫初看此畫時的感動。看著以不起眼的雨點皴營造出渾厚大氣、高偉如巨神的山,也讓人不禁感到人類的脆弱渺小。@*

參註:

范寬向來被視為山水成立期的大師,可惜生平不詳,只知他曾隱居終南、太華,晚年來往於開封、洛陽間,但未入朝任職,大約西元1025年時還在世。

本幅被公認為他的真跡,甚至視為宋代山水畫的代表形象。畫中山水並非模仿真實空間為目標,而是巧妙的在近、中、遠三段式的基本構圖中,藉推遠主山、拉近中景、突顯近景渺小行旅與主山巍峨崇高的對比等手法,創造了一種如臨其境的壯碩山水之趣。

畫幅右下角樹蔭中藏有「范寬」二字款,左下角則有「忠孝之家」印,為錢勰所有,他也是蘇軾的朋友。(資料來源:國立故宮博物院)

責任編輯:方沛