「年年有餘」是除舊布新之際,人們喜愛聽的吉祥話之一。現代的人們一聽到「年年有餘」就容易連想到諧音的「年年有魚」,其實,古人說「年年有餘」另有所指,那是什麼寶物呢?這寶物源遠而流長,要從夏朝末年說起。

五穀皆熟為「有年」

據《史記》記載,周朝的始祖公劉(姓姬,名劉,尊稱「公劉」)在夏朝末年喪失后稷官位後,率領周人部落從邰遷到豳(今陝西省彬縣),與西戎混居。到達豳地之後,公劉領著族人營建房屋,開墾荒地,努力耕種,不久農業經營發展欣欣向榮,周人的部族也由此興盛。這段歷史見於《史記‧周本紀第四》記載「公劉雖在戎狄之間,復脩后稷之業,務耕種……周道之興自此始」。

周朝人居住的豳,就是秦嶺以北、黃土高原以南的關中平原一帶,那裡土地肥沃,適合農業耕種,周族人也充分利用了那裡的地利,耕種各種穀類植物,耕稼成了他們的日常重要行事。

各種穀類總稱為「禾」,周族人用穀類成熟了來表「年」的概念。

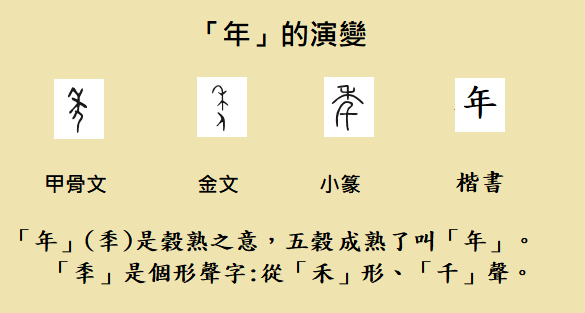

「年」的內涵

「年」的古字寫作「秊」(字形演變看下圖),上方是「禾」的古文;下方是「千」,表示眾多的意思,另一個意思是聲音的符號。「秊 」,即穀物豐收的意思。《說文解字》解釋「秊:穀孰」之意,「從禾千聲」。《穀梁傳》說「五穀皆熟為有年」「五穀大熟為大有年」。

《爾雅‧釋天》說,夏商周三代、唐虞時代的紀年名稱各不相同,「夏曰歲,商曰祀,周曰年,唐虞曰載」。從中反應了不同時代的重要文化現象,在周代,五穀成熟就是生活的大事。

人民要仰賴穀物過活,君王也需要它來養民。古代《墨子》就這麼說:「凡五穀者,民之所仰也,君之所以為養也。」《禮記》就傳達了這樣的訊息:每年歲末五穀都豐收入倉廩,國家才能正常運作,國家的長官才能利用厚生(「必於歲之杪,五穀皆入然後制國用。」)。穀物都成熟豐收叫做「有年」、也叫「豐年」。所以「年年有餘」的起源指的是穀物豐收!穀物「年年有餘」,是天子與百姓心中最大的期望與喜悅。

開門七件事 禾囊括六件

小小一粒禾穀,都是經過了完整的培育過程,才能成為碗中的食物,所以詩人說「誰知盤中飱,粒粒皆辛苦」「常說盤中飱,粒米同粒珠」。小小一粒穀就如同一粒珍珠一樣珍貴。五穀除了當作主食和做成點心之外,其實用途很多,只是被人忽視了。

仔細數一數,開門七件事中,五穀可以締造其中六類成績:柴、米、油、醬、醋、茶的功能都囊括。

它們的桿子可以用來當燃料;稻子的殼叫米糠,可以煉製食用的米糠油;米麥可以釀味噌作調味醬,還可以釀醋、釀酒、造麥芽糖;帶殼子的玄米,可以泡出玄米茶。五穀的用途真的是琳瑯滿目,豐富了人們日常的飲食文化。

此外,禾桿子可以用在建築上:禾桿子可以蓋屋頂;粗糠是牆壁的用材之一;糯米又是抵抗風雨侵蝕的超強牆壁黏著劑。禾桿子可以造船;禾桿子可以造紙,也可以編織生活用品,像是草鞋、簑衣、草蓆、榻榻米、墊子和各種手工藝品、玩具等等。小小一株禾,用在食衣住行育樂上,造起廣大的生活空間,真是一禾一世界!

在精神層面,人們用種種米麥點心和酒作祀品,祭祀神明,禳除凶厄。比如和過年有關的祭品,如年糕、甜糕、發糕、紅龜糕、米絡,元宵節的元宵等等,寄託了人們深奧的精神世界!@*

─點閱【中華文化300問】系列─

責任編輯:王愉悅#