中華傳統之禮講求謙讓的精神,在見面時的揖禮上也表現得淋漓盡致。揖讓的道理在於尊敬他人,而自我貶抑、謙退不爭,表現了謙謙君子的風度。《白虎通德論‧卷二‧禮樂》說了:「禮所揖讓何?所以尊人自損也,不爭。」

揖讓之禮可以提升個人修養,而且能夠達到治天下的高遠境界,關鍵是真正的「禮」必須有誠敬之心與天地相通。孔子說:「為禮不敬,吾何以觀之哉!」就說「敬」是禮的根基,有了誠敬之心,「禮」用於百事,則能靈犀相通:能通陰陽,能尊天地,敬鬼神,序上下的關係,從而正人道。《樂記》說「禮至則不爭」、「揖讓而治天下者,禮樂之謂也」。所以在周禮的儀禮中揖禮文化占有非常重要的一環,而且從周朝到清朝傳承數千年。

相見古禮——揖禮

在周禮中揖禮是相見禮的統稱,表現尊重對方的一種態度,流露謙恭的誠意。作揖中有長揖、拜揖、三揖、三揖三讓等等不同的作法,還有君王揖禮的土揖、時揖、天揖等等,都是禮儀表現,但也各有微妙的差別用法。作揖時不同的姿勢,微妙的差異,也對應不同的人際關係的倫理之禮。

作揖

《說文》說:「手著胸曰揖。」《儀禮‧鄉飲酒禮賓厭介註》解:「推手曰揖,引手曰厭(壓之異體字)。」對平輩,作揖行禮的手勢是兩手平放於胸前,雙手拇指微觸,其它四指併攏平疊,男左手在上,女右手在上。行禮時手微微往前推。同時要「直其膝、曲其身、低其頭,以眼看自己鞋頭為準,威儀方美」[1]。

拱手

「拱手」是兩手合於胸前行禮;《爾雅‧釋詁》說「拱」的意思為「執」,《註》解「兩手合持為拱」。若是學生在路上遇到了老師就行拱手禮。《禮記‧曲禮上》說:「遭先生於道,趨而進,正立拱手。」《通典‧禮二十八》解釋這禮儀的含意是「為有教使」的表示,當學生對老師行拱手禮含有聆聽受教、聽使喚的意思。拱手也是卑幼者對尊長者的行禮方式。

叉手

宋代,王虛中(諱日休)《訓蒙法》說:「小兒六歲入學。先教叉手。以左手緊把右手,其左手小指則向右手腕。右手皆直。其四指以左手大指向上。如以右手掩其胸。不得著胸。須令稍離方寸。為义手法也。」南宋《增韻》云:「俗呼拱手曰叉手。」《洪武正韻》說「叉」是「手相錯也,今俗呼拱手曰叉手」。明代《弟子禮》記載的叉手禮作法略有不同,是以左手緊把右手大拇指行叉手禮。叉手禮也是弟子對老師、卑幼者對尊長者的行禮方式。

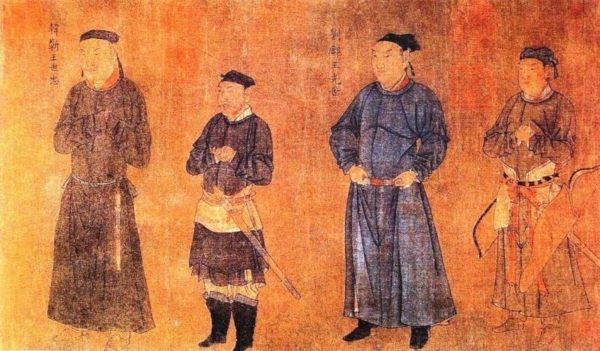

土揖 時揖 天揖

君王對諸侯們的作揖禮,按照親疏之分,有三種姿勢:一是對與王無親屬關係的異姓諸侯(庶姓)作揖時,就稍往下推手,稱為「土揖」;對不同姓氏的姻親就於胸前平推,稱為「時(平)揖」;對同姓氏的親族就推手稍微上舉稱為「天揖」。[2] 若將這種作揖的禮儀衍用到日常重大的場合,則「土揖」可用於長對下的關係;「時揖」可用於平輩的關係;「天揖」可用於下對上,包括對父母的關係。

拜揖

拜揖是打躬作揖,也就是鞠躬行揖禮。對尊長作揖時,要彎腰且「手須過膝下」,且須將整個手掌露出袖外,不得只露出一大拇指;要等到尊長回應後再直身,這就是拜揖。

例如:《西遊記》在《觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟》一回中,觀音院的眾僧道:「師祖來了。」三藏躬身拜揖迎接道:「老院主,弟子拜揖。」

長揖

長揖這一種相見禮儀式,是手作揖高舉,自上而下直至膝下。依照對方身分,舉手高度有高過頭、在頭前、在胸前這三種作法,對方身分越是尊貴,行禮這方手舉得越高。長揖也是一種誠敬的拜揖形式。例如:《老殘遊記二編》第六回:「老殘立起身來,替逸雲長揖說:『一切拜託。』」

三揖

三揖是指君王、君夫人對卿、大夫、士等這三種臣子作揖行禮,故稱為「三揖」。君臣的關係並非一方高高在上就能治理天下,《說苑‧君道》說天子「南面聽朝,不失揖讓之禮以求臣,則人臣之材至矣」。君王三揖就是敬重臣子的揖讓之禮。

三揖三讓

三揖三讓是三次作揖、三次謙讓的賓主相見禮儀。以結婚來說,據《儀禮‧士昏(婚)禮》,男方中意某一家的女兒,想結親先行問名。男方問名時,女方主人迎於家族的里門外,主人恭敬迎接,拱手作揖,再拜,請對方進入,到了廟門,「揖入(作揖請入),三揖;至於階,三讓」。三揖三讓是賓主之間非常謙敬的表現。

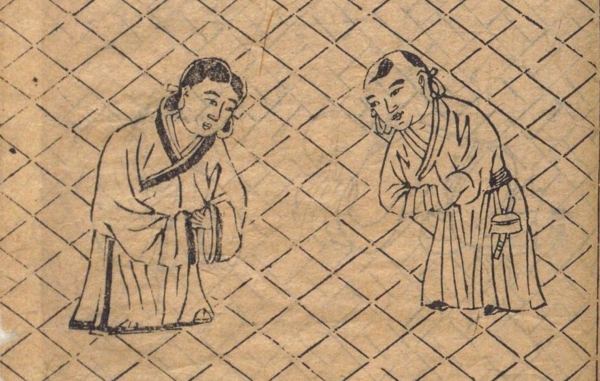

萬福

這是一種用於女子的問候禮,宋代時就流行這種行禮方式,《朱子家禮》記載「丈夫唱喏,婦人道萬福」,在雜劇人物畫中已經留下這種相見禮(見下圖)。行萬福禮時,口稱「萬福」問安,一般伴隨揖禮或者叉手禮,右腳後支一步,膝蓋微彎為禮,同時口稱「萬福」問安。常用於卑幼者拜見尊長者。

結語

周朝的禮樂制度、儒家的精神重視「揖讓」,寄託禮樂治天下的理想與實踐。從人心中敬人損己的精神而發,使得社會中「暴民不作,諸侯賓服,兵革不試,五刑不用,百姓無患」,最終達到安和社會的境界。

動盪社會中,人心道德顯然遠遠低下於承平時期,相反地,我們的心中,若能常存敬人的誠意,謙虛退讓的精神,那些暴力衝突事件的發生機率就會大大降低。今天的社會雖然沒了行揖讓之禮的氛圍,但是在我們心中可以常保揖讓之禮的精神,隨時隨地去履行,那麼,無妄之災也將遠離,順暢安和也常在你我左右了。

註釋

• 註[1] 見:宋朝 陳元靚編《新編纂圖增類群書類要事林廣記.前集11卷》

• 註[2] 原文:《周禮‧秋官‧司儀》:「土揖庶姓。時揖異姓。天揖同姓。」《周禮註疏刪翼》云:「王揖之者定其位也,庶姓無親者也土揖,推手小下之也;異姓昬姻也時揖(*時為平之意),平推手也;天揖,推手小舉之。」@*#

——看更多【中華文化300問】文章

責任編輯:李梅