秋天多變的風貌往往容易觸動人心,詩人詠秋的詩篇很多,其中有些在詩情畫意中對應了秋天的季候典故,讓秋的印象更深深印入人的心田。我們來看一篇詠早秋的詩,體會其中簡單二十個字中蘊含的豐富文化意境與深永的意味。

秋詩

茲晨戒流火,商飆早已驚。

雲天收夏色,木葉動秋聲。

──《立秋》陳朝 周弘讓

(*《全唐詩》卷四百六十八收作 劉言史 詩)

從詩中意會:天際「流火」的現象讓人警戒秋天來了!秋天的風已經吹起,驚動天地萬物,觸動人心。夏日濃厚的雲彩已經捲藏,換上微雲輕淡的天幕,梧桐木一葉知秋,彈動大自然的秋聲曲!

【詩中典故】

商飆

秋天的風叫「商飆」,飆即風,暴風也稱飆,「商飆」就是秋風的意思,帶來多變的感受。古人說秋天之氣肅殺,悽愴悲涼與傳統五音的「商」音相似,故而稱秋天為「商」。後代常見這種用法,詩人以之入詩的也不少,例如:

《隋書‧盧思道傳》云:「遡商飆之嫋嫋,玩陽景之遲遲。」(嫋嫋:輕盈吹動;遲遲:舒緩從容)。

唐代韋應物《擬古詩 其六》吟:「商飆一夕至,獨宿懷重衾。」

兩首詩中的商飆情景不同,一在晝、一在夕,給人輕重截然不同的感受。這也是秋風多變,引發人不同情懷的特色表現。

七月流火

立秋是節氣中的(黃曆)七月節,古代傳下來「七月流火」的現象,七月節要戒流火。「火」是指什麼呢?是地上的火還是天上的火呢?《大戴禮記‧夏小正》記載夏曆五月「初昏大火中」,指出了當時五月黃昏時「大火」出現在中天,可知「大火」是指天空中的星;看到「初昏大火中」也成了仲夏的標誌。

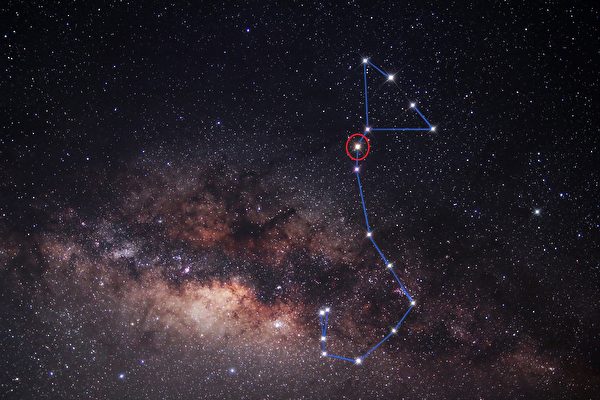

中國古代觀察到「大火」,位於心宿(也稱商宿),古人稱之為「心宿二」,那是天空中又紅又亮的恆星,即西方星系中天蠍座心臟部位的那顆α主星。

那麼,「大火」星怎麼「流火」呢?對應到人間又為何要「戒流火」呢?

「流火」一詞出自《詩經‧豳風‧七月》篇。《七月》是一篇描述夏朝末年公劉(后稷之曾孫,周室的始祖)領著子民自邰遷居到封地雍州岐山之北的豳(在今陝西彬縣)刻苦開墾的名作,後人能從中了解到當時月令節氣與人民生活作息的景況。詩中敘述「七月流火,九月授衣」,七月時會在天空中看到「流火」的現象,九月要授禦寒的冬衣。「七月流火」這句話到今天還常常被引述,這星空的現象和地球的公轉及自轉規律有關。

史載古代到夏朝曆法都是建寅──以孟春為正月。彼時,仲夏五月的黃昏,「大火」在中天的位置(以當時在豳的緯度觀察到的)。隨著地球的公轉,到了七月的黃昏,「大火」出現的位置也會發生變化。地球公轉一週12個月,每月的星空向西移動三十度,故而到了七月,仰視黃昏的星空中,「大火」離中天六十度,出現在西方地平線上約三十度的位置上。

《詩經‧豳風‧七月》云「七月流火」,孔穎達〔詩經疏〕說:「於七月之中,(星宿)有西流者,是火之星(大火)也,知是將寒之漸。」就說在黃曆七月的夜晚觀察到「流火」這一星移現象,人們看到了大火往西移動,作為暑漸退而秋將至、天將寒的預示標誌,這也是「戒流火」的意義所在。

這一段孔穎達的註釋,當是從地球自轉的角度觀察所見,看到夜晚時大火在星空移動的現象。一天中地球約自轉一周又一度,黃曆七月的黃昏(六點鐘),「火」出現在西天地平線上約三十度的位置,到了晚上八點鐘,「大火」就西流到地平線了。漢代《毛氏傳》云:「火,大火也。流,下也。」想像一下期間「大火」這顆星的西流下地平線的過程,這就是「七月流火」。

當然,每一天、每一年的時時刻刻,不僅是「大火」西流,其它的星宿也都在西流。因為「大火」是仲夏天空中的標誌,也是超級亮星,當它流下地平線看不見也容易觀察到,所以它也就成了觀察夏秋季節演遞的代表標誌了。

戒流火典故傳古今

當人們看到「七月流火」的景象,已經是初秋之時了。那時人們的生活物資來自手工生產,如果不早些時候準備製冬衣的材料,趁暖先補綴,趕上「九月授衣」,待到天寒方覺就太遲了,就要忍受冬天的苦寒,甚至過不了寒冷的冬天。所以「戒流火」就是警戒人暑退秋至,不久天將寒了,要及早準備。「商飆」驚人心,也有這層含意。

詩中又云「木葉動秋聲」,精準來說,應對立秋時節梧桐木落葉,「一葉知秋」也!古人對大自然的細微變化保持敏銳的觀察:「見一葉落,而知歲之將暮」;由「七月流火」,想到要準備「九月授衣」了!在秋天的詩篇中,也蘊藏著及早做好應變準備的提醒。@*#

─點閱【中華文化300問】系列─

責任編輯:李梅