西方古典建築的核心源自這位意大利建築大師

您或許沒聽過安德烈亞‧帕拉第奧(Andrea Palladio),但是受到他影響的建築物卻隨處可見。帕拉第奧是文藝復興時期的建築大師,他的風格影響了整個西歐和美洲的古典建築。

帕拉第奧的建築表現「美」,他以他的建築向古代大師致敬。

「作為文藝復興全盛時期最後一位建築大師,帕拉第奧將古典時期的藝術語言轉譯為靈活而獨特的詞彙。這些詞彙一直到19世紀都還在世界各國的建築師之間廣泛使用著」,大都會藝術博物館的網站如此形容帕拉第奧。

古典建築介紹

在正式介紹帕拉第奧之前,最好先了解古希臘、羅馬建築的特點和發展過程,這兩個時期的建築風格經常統稱為「古典主義建築」(classical architecture)。

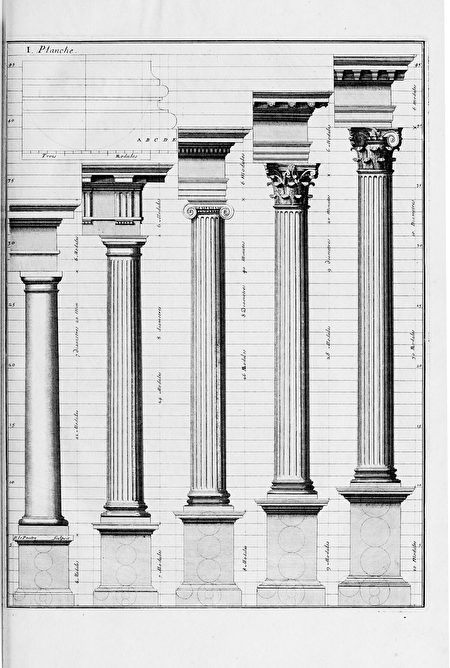

古希臘人將大理石岩石切割製成橫梁,和他們傳統的木梁柱建築相呼應。他們發展出三種不同的柱式風格:「多立克柱式」(Doric)起源於希臘本土和希臘西部,「愛奧尼柱式」(Ionic)源自於希臘東部,而「科林斯柱式」(Corinthian)則發源自科林斯。每一種柱子都有特殊的比例和相應的裝飾,包含了底座、柱頭(柱子頂端的大理石)和柱頂(在柱頭上方的水平橫梁)。每一個「柱式」都必須包含這些元素,構成一種「秩序」。

約翰‧佩諾爾和邁克爾‧萊恩的著作《The Observer’s Book of Architecture》:「經過數世紀的反覆試驗,希臘人以他們高度敏銳的審美感,發展出建築各部分設計的比例。他們巧妙地將建築物中的直線彎曲來創造視覺上的錯覺,並且以每一寸分毫不差的精準度來建造他們最重要的建築類型──神廟。」

當羅馬征服希臘並開始殖民當地時,羅馬建築師採用並改進了希臘的梁柱建築工法。他們最重要的發明就是圓頂和拱門的使用。羅馬人需要更寬大的屋頂結構,因此在他們的建築中加入了半圓形的拱門來代替柱子作為承重結構。

除了已知的三種柱式之外,古羅馬人還新增了兩種,分別是「托斯卡納」(Tuscan)和「羅馬複合式」(Composite)柱式,成為現今所知的五種古典柱式。這些柱子多為裝飾功能,有時候以壁柱(牆面上半突出的扁平柱子)的形式隱身在建物結構中。

專家普遍認為,雅典的帕特農神廟(the Parthenon in Athens)是現存古希臘建築的最佳典範,而羅馬的萬神殿(the Pantheon in Rome)則是古羅馬建築的完美體現。

帕拉第奧獻給古典大師的頌歌

在帕拉第奧之前,或許沒有其他建築師能將古典建築以如此淺顯易懂的方式重現出來。帕拉第奧原本叫安卓‧迪‧皮耶羅(Andrea di Pietro),出生於當時威尼斯共和國境內的帕多瓦(Padua)。他所處的年代(1508年–1580年)剛好是古典建築興起的關鍵時刻。當時,意大利人對古典教育的重視和古典藝術的復興達到頂峰,再加上土耳其人攻占君士坦丁堡之後前來避難的大量學者,這些學者將古代手稿和古典知識帶回了西歐,尤其是意大利。

年輕的帕拉第奧在家鄉著名的雕塑師芭多雷奥‧其瓦查(Bartolomeo Cavazza da Sossano)底下當學徒,接受建築工人和石匠的訓練,之後他搬到維琴察(Vicenza)替著名的石匠喬方尼‧德‧賈克莫(Giovanni di Giacomo da Porlezza)工作。在那裡他遇到了人文學者吉安‧喬治‧特里西諾(Giangiorgio Trissino),這位貴族暨業餘建築師徹底改變了帕拉第奧的人生──甚至還替他改了名字。

由於帕拉第奧出生平民,沒有正式的姓氏。因此,特里西諾以希臘智慧女神帕拉斯‧雅典娜(Pallas Athene)的名字,為他取了「帕拉第奧」作為他的姓氏。

特里西諾在帕拉第奧身上看到了光明的前途:「一個非常有活力的年輕人,對數學很感興趣。」他將帕拉第奧置於自己的門下,教導他古典文學,並帶他認識唯一流傳下來的古代建築論文,維特魯威(Marcus Vitruvius)於約西元前30至20世紀撰寫的《建築十書》(De architectura)。維特魯威相信大自然中蘊藏著美的公式。他引用學者的發現,「身材勻稱的人」皆有相似的比例和對稱關係,這個代表美和自然諧和的數學公式也可以應用到建築上。

帕拉第奧於1556年為古典學者達尼埃萊‧巴爾巴羅(Daniele Barbaro)的《建築十書》(原作者為古羅馬作家維特魯威)譯本加上了插圖。1540年代時,特里西諾曾帶帕拉第奧去羅馬,讓他在那裡臨摹古羅馬的建築遺跡。

談到古羅馬建築,帕拉第奧寫道:「在古羅馬宏偉的廢墟中,仍清楚而細緻地展現了羅馬民族的美德與偉大,致使我一再熱衷於研究這些美德的價值;我懷著最大的期望,將我所有的想法都寄託在他們之上。」

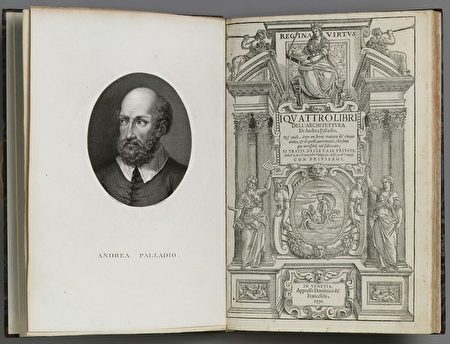

1570年,他出版了第一本建築專論《建築四書》(The Four Books of Architecture)。這是一本針對同時期工匠和建築師同行所寫的實務指南。裡面包括平面圖、立面圖和剖面圖,以及許多建築細節的木刻插圖。

在《建築四書》的第二十章中,他寫道:「在羅馬所有的神廟中,沒有一座比萬神殿(現在叫Ritonda)更享譽盛名了,也沒有任何建築比它更完整;在去除其它雕像和裝飾後,它的結構幾乎保存了最初的狀態。」

古典建築與當代設計

和他的書一樣,帕拉第奧也以他在意大利的私宅和公共建築而聲名遠播。讓我們來到意大利鄉間,從他生長的威尼托地區,看他的建築如何散布至意大利各處。

在他的年代,威尼斯共和國長期處於戰爭之中。貴族不再仰賴進口產品,而是轉向周圍的鄉村地區購買田產然後開發。這些貴族需要在鄉間置產,而帕拉第奧滿足了他們的需求,自此定下了意大利別墅的典範。

帕拉第奧將別墅視為屋簷下的一座小鎮,威尼托貴族在這裡足不出戶就可以陶冶人文性情、修養生息、研究經典和勘查農田。每座別墅都有中央的生活區,兩側有馬廄等附屬建築,隱藏在一系列古典風格的拱廊(又作柱廊,一排柱列支撐著一系列拱門)之後,形成協調的整體。

波爾圖別墅

他將神廟優雅的結構放到了他別墅的中央部分。和當時多數人一樣,他錯以為古羅馬別墅和神廟設計有高度的呼應。

戈迪別墅

1540年,帕拉第奧完成了他的第一座別墅設計,戈迪別墅(Villa Godi)。從他的這座別墅設計中就可以看到他的經典設計元素。戈迪別墅有一個中央部分,兩側是對稱的側翼。中央部分相對兩側的側翼向後退縮,但在入口處的樓梯又向外突出,形成一進一退的平衡。

埃莫別墅

現今學者一致認為帕拉第奧最優秀的別墅設計是位於意大利東北部韋德拉戈的埃莫別墅(Villa Emo),完成於1550年代。這座別墅有著高起的門廊,在拱廊後是農業使用的建築物,他將農用建築物也表現得雄偉氣派。

在埃莫別墅中,帕拉第奧實現了維特魯威在《建築十書》中所提倡的概念:建築師應該以堅固、實用和美觀為設計原則。

帕拉第奧曾寫到關於埃莫別墅的設計:「地窖、糧倉、馬廄和其它農場建築位於主人屋子的兩側,在盡頭有鴿舍,除了對主人有用也為房屋添增美感;在這之間走動都不需要走出別墅之外。」

圓廳別墅

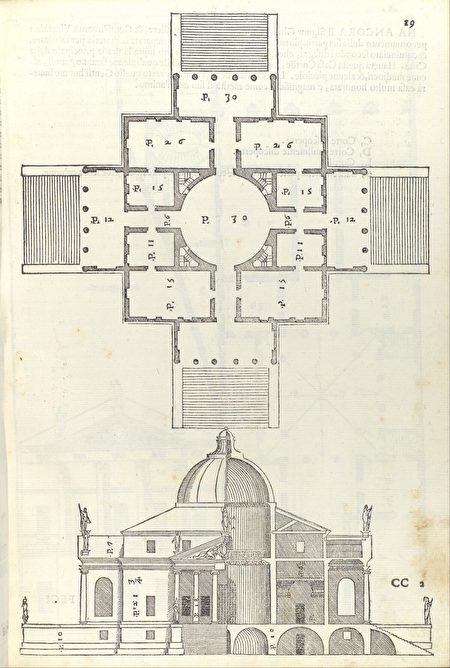

根據大都會藝術博物館網站,「圓廳別墅(Villa La Rotonda)高度展現了帕拉第奧如何將幾何形狀、絕對對稱和諧和比例等古典理念以簡潔莊重的手法具象化。」帕拉第奧將這座別墅建在意大利東北部維琴察省的一座小山丘上,並指出這個地點是這裡「所能找到最宜人並令人愉悅的地方之一,在一座小山上,平緩的道路蜿蜒而上,周圍還有其它可愛的山丘景致,都是耕種栽整過的土地,像是一座巨大的劇院一般。」

原文The High Renaissance Italian at the Heart of Western Architecture刊登於英文大紀元。

作者簡介:

洛琳‧費里爾(Lorraine Ferrier)為《大紀元時報》撰寫美術和手工藝相關文章。關注北美和歐洲的藝術家和工藝師,如何在他們的作品中傳達出美和傳統價值觀。希望能為稀少且鮮為人知的藝術和手工藝品發聲,進而保存傳統藝術遺產。現居英國倫敦郊區,從事寫作。

本文僅代表作者個人觀點,不一定反映《大紀元時報》的立場。

責任編輯:茉莉◇#