歐洲傳統藝術:「崇高」的天頂壁畫

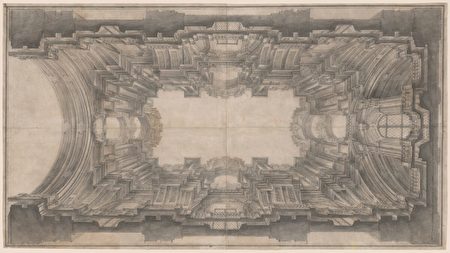

抬頭仰望羅馬聖依納爵堂(the Church of St. Ignatius of Loyola)中殿的天花板,你會目瞪口呆,因為天堂好像真的就在眼前。然而,仔細端詳後會發現,其實中殿並沒有建造穹頂或拱形天花板。耶穌會士兄弟安德里亞‧波佐(Andrea Pozzo,1642─1709年)以繪畫技巧和數學計算(透視法)完成創作。波佐的天花板彩繪是「幻視法」(quadratura)的最佳例子。這是一種結合錯覺和真實的繪畫技巧,在牆壁或天花板上繪製幾可亂真的建築和雕塑品。

波佐在中殿的天花板上,描繪基督和聖母瑪利亞歡迎耶穌會的創始人依納爵‧羅耀拉(St. Ignatius of Loyola)來到天堂。上帝將光發送給基督,基督則散發光芒照亮整幅畫面。其中有一道光芒映入依納爵的心臟。此外,基督也朝著代表歐、亞、非、美四大洲的寓言圖案發出光芒,象徵慶祝耶穌會傳教任務遠播。

壁畫裡的諸多場景展示了依納爵的人生逐步昇華至神(Apotheosis)的過程。藝術家波佐透過教堂的壁畫延伸這個主題,他描繪舊約聖經裡的人物,例如:朱蒂思和荷羅佛納(Judith and Holofernes)、大衛和歌利亞(David and Goliath)、雅億和西西拉(Jael and Sisera),以及參孫和非利士人(Samson and the Philistines)等,進一步鞏固了當時反宗教改革時期的羅馬天主教的信仰。

波佐的巴洛克幻視藝術傑作,以及他的透視權威著作《透視法:畫家和建築師》(Perspectives of Painters and Architects)(兩冊),對後世的天頂壁畫影響深遠。

宣揚正義的傳統

波佐的繪畫來自數百年的傳統。根據傳統,歐洲各地的藝術買家,經常委託藝術家裝飾著名的建築物。這一系列裝飾的主題可能包括鼓勵信仰、崇尚愛國主義、道德等,同時也讚揚國家的領導者、王室成員或偉大的歷史人物。藝術家把包括天花板在內的所有建築物表面都當作畫布,傳達委託的任務。

華盛頓國家美術館正在舉辦新展覽,名為「仰望:天頂壁畫習作,1550─1800年」(Looking Up: Studies for Ceilings, 1550–1800),探究用壁畫裝飾天花板的傳統。美術館此次展出大約30幅畫作,包括安德里亞‧波佐為羅馬聖依納爵堂拱頂設計的幻視建築。同時,這些作品也顯示了天頂壁畫用來裝飾建築物這項傳統的發展過程:從建築物的骨架到巴洛克風格的幻想和戲劇場景,再到新古典主義風格的幾何與理想化場景。

展出的圖稿也顯示藝術家在繪製這些大型的天花板作品前是如何做準備的。其實,就像他們在畫布上創作一樣。首先,他們會畫初稿,然後發展出建築設計,有時還會研習細部人物。例如,意大利畫家利維奧‧雷蒂(Livio Retti)精心為他的壁畫《美德與神聖智慧的勝利》(The Triumph of Virtue and Divine Wisdom)繪製習作,內容呈現擬人化的「智慧」女神在制高點,掌管所有「美德」女神。「智慧」的正下方,有位「美德」正在對抗及踩踏「惡習」。雷蒂這幅天頂壁畫成品,現位於德國南部斯圖加特(Stuttgart)東北邊施韋比施哈爾鎮(Schwäbisch Hall)的市政廳。壁畫的主旨在提醒議會的公僕要履行公民義務。

意大利畫家路易吉‧加爾齊(Luigi Garzi)的習作《雲端上的錫耶納聖加大利納》(St. Catherine of Siena on a Cloud),以黑色粉筆繪製。構圖中展示她全神專注地凝視亞歷山大聖女加大利納(St. Catherine of Alexandria)和聖子基督的顯像。加爾齊的這幅成品,位於意大利那不勒斯福米耶洛(Formiello in Naples, Italy)的聖加大利納堂(the Church of St. Catherine)。錫耶納的聖加大利納虔誠地仰望視野上方展開的天堂。畫面也在提醒造訪教堂者要重視信仰。

觀展者還可以仰望美術館的天花板,一瞥來自波佐繪製的聖依納爵堂中殿天花板壯觀的壁畫。儘管只是照片輸出,你依然能感受到這令人讚歎的天花板,以及這擁有數百年歷史的傳統。

展覽主題:「仰望:天頂壁畫習作,1550─1800年」,即日起在華盛頓國家美術館展至7月9日。如需額外信息,請上網站NGA.gov

原文:Europe’s Lofty Ceiling Masterpieces刊登於英文《大紀元時報》。

作者:洛琳‧費里爾(Lorraine Ferrier)為《大紀元時報》撰寫美術和手工藝相關文章。關注北美和歐洲的藝術家和工藝師,如何在他們的作品中傳達出美和傳統價值觀。希望能為稀有而鮮為人知的藝術和手工藝品發聲,進而保存傳統藝術遺產。現居英國倫敦郊區,從事寫作。

本文僅代表作者個人觀點,不一定反映《大紀元時報》的立場。

責任編輯:茉莉◇#