《藝苑名人傳》:偉大的畫家、建築師拉斐爾的一生(六)

(接前文)

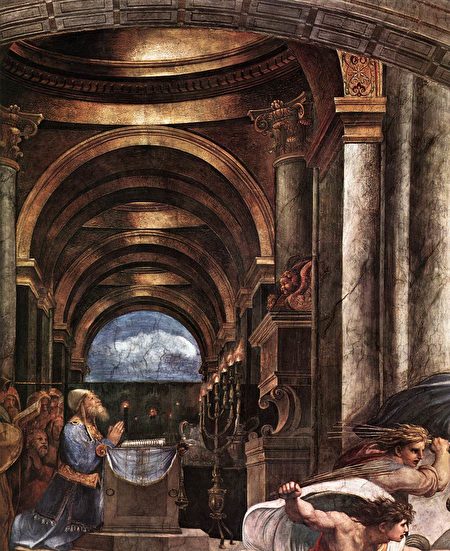

《伊利奧多羅被逐出聖殿》

在另一面無窗的牆上,他同樣畫了敬拜儀式(Divine Worship)、希伯來人的約櫃和燭台;還有教宗儒略將「貪婪」逐出聖殿的場景,和前面描述的夜景一樣動人而出色。座椅上的教宗儒略形象極為逼真,幾位腳夫也是當時在世的真人肖像。

眾人紛紛為教宗讓道,其中包括一些婦女;與此同時可以看到,在兩位步行男子的隨同下,一位身披鎧甲的騎士怒氣沖沖地馭馬上前,正以最威猛的姿態將傲慢的伊利奧多羅(Heliodorus)擊倒在地、踏在馬足下;後者受安條克(Antiochus,註釋1)之命,企圖將耶路撒冷聖殿內為孤兒寡母儲存的財物洗劫一空。金銀財寶正在被搬出聖殿,伊利奧多羅則被三人擊倒在地、暴打一通(這是個異象,只有他本人看到和聽到),飛來橫禍使得他的一干人馬頓時陷入驚恐,我們看到財寶散落一地,搬運的人們紛紛失足跌倒。

在這些人之外,還可以看到身著法衣的祭司長奧尼亞司(Onias)合掌舉目向天,至為虔誠地祈禱著,對那些險失財產的無辜者心生悲憫,又為感受到的上界救助而歡欣慶幸。此外,拉斐爾還以生花妙筆描繪出幻想的圖景:人們攀到柱礎上面,緊緊抓住柱子,以極不舒服的站姿觀望著;驚訝的眾人表現各異,都在等待事情的結局。

這件作品的各個部分都令人驚歎,就連草圖都受到了最高尊崇。切塞納(Cesena)的一位紳士弗朗切斯科‧馬西尼(Francesco Masini)先生在他眾多的圖畫與古代大理石浮雕藏品中,就有拉斐爾為伊利奧多羅故事繪製的一些草圖——在他看來是真正值得珍藏的(馬西尼沒有任何大師輔導,而是自幼就在非凡天分的指引下鑽研素描與繪畫,其畫作受到藝術鑑賞家們的讚譽)。我也想說一句,向我提供這些信息的尼科洛‧馬西尼(Niccolò Masini)先生是由衷熱愛藝術之人,在其它各方面也有真正的文化修養。

回來說拉斐爾。他在這些作品上方的天花板上又畫了四個場景,分別是:上帝向亞伯拉罕顯現並應許他後裔繁多,以撒之祭,雅各的天梯,以及摩西與燃燒的荊棘;這些作品在藝術、創意、技巧與優雅方面與其它畫作相比毫無遜色。

正當這位巨匠快樂地施展著天才,為世界帶來這般藝術奇蹟之時,命運之神的妒忌折去了儒略二世的壽命,這位教宗生前不但滋養了卓越的創造力,並且熱愛每一件傑作。良十世(Leo X,註2)當選新一任教宗後,希望已經開始的創作能夠繼續,他繼承家族血脈,對這樣的藝術非常傾心;拉斐爾很幸運遇到如此偉大的王子,並且從他那裡得到了無盡恩惠,從而得以憑藉天才登峰造極。

《聖良一世會見阿提拉》

拉斐爾由此受到鼓勵繼續創作,他在另一面牆上畫了阿提拉(Attila,註3)進軍羅馬,及他與良三世(實為聖良一世,詳見註4)在馬里奧山腳下的會面,教宗僅用祝禱就將他趕走了。在這一場景中,拉斐爾畫了天上的聖彼得和聖保羅,他們手中執劍前來保衛教會;雖然良三世的傳記並未提到此事,拉斐爾還是選擇這樣的表現方式,或許是作為繪畫上的一種創新,就如同詩歌會偏離題材以美化作品,而又不至於違背初衷。

在兩位使徒身上可以看到神威與勇氣,這是「神義」(Divine Justice)經常賦予那些負責捍衛信仰的神僕的特徵。阿提拉的形象也向我們證明了這一點:他騎著一匹額頭帶星的白蹄黑駿馬,仰起頭來轉身欲逃的姿態透露著極度的驚恐。還有其它一些駿馬,特別是一匹斑駁的西班牙種小馬,由一個滿身魚鱗的人物騎著,這個形象模仿了圖拉真紀功柱,柱子上的浮雕人物都身披這種盔甲,據信是用鱷魚皮做的。畫中的馬里奧山被烈火吞沒,表明當(匈人)士兵出征時,其營地總是遭到焚毀。

拉斐爾也畫了一些陪同教宗的持權杖者,連同他們的坐騎,全都栩栩如生;紅衣主教的隨扈們也是如此;一些馬夫牽著小馬,馬上坐著身穿全套法衣的教宗(是良十世的畫像,與其他形象一樣逼真),此外還有眾多廷臣。整個場面極為賞心悅目,與這樣一件作品十分相稱,而且對我們的藝術也很有用,特別是對那些需要這類素材的藝術家而言。(待續)

譯者註:

【註1】安條克,塞琉古帝國國王。此處應指塞琉古四世,伊利奧多羅為塞琉古四世的宰相。

【註2】良十世原名若望‧迪‧洛倫佐‧德‧美第奇,是洛倫佐‧德‧美第奇的次子,早年是佛羅倫斯共和國統治者。

【註3】阿提拉(Attila),匈人帝國大單于,東、西羅馬帝國最主要的外敵頭領之一,於公元452年率兵入侵意大利本土。

【註4】瓦薩里原文作良三世(Leo III),實為大教宗聖良一世(Leo the Great),他說服匈人首領阿提拉從羅馬撤退,阻止了匈人西進。據《歐洲史讀本》(Readings in European History),「聖良一世對面目猙獰的君主說:『……阿提拉啊,你已經征服了羅馬人——所有民族中的勝利者所能征服的整個疆域。現在我們祈禱:你這個征服了別人的人應該征服你自己,人民已經感受到你的禍害;如今他們作為支持者,也應該感受到你的憐憫。』」

原文Life of Raffaello Da Urbino, Painter and Architect刊登於英文《大紀元時報》。小標題為譯者所加。

(點閱【《藝苑名人傳》:偉大的畫家、建築師拉斐爾的一生】系列文章。)

責任編輯:茉莉◇