歷史,是人為推動創造的?還是自然演化成就的?抑或是上天預先安排的?對此,史觀不同,會有不同的解讀。五千年中華文明史,恰似一場異彩紛呈的大戲,千變萬化,跌宕起伏,卻又撲朔迷離。然而,靜而觀之,變化莫測的劇情中卻又暗示出大戲的結局,智者藉此可窺見到個中的種種玄機。

多民族共創的文化

中國是一個多民族不斷融合、多重整合而漸次形成的國度。遠至先秦,先有諸夏,東夷人滅夏建商,周族滅商後,又將周文化帶到中原地區。其後,又有東夷、西戎、南蠻、北狄等民族融入中原漢地,經周初的封建與制禮作樂及春秋戰國之民族融合,華夏族漸次形成,進入漢時便形成了漢民族。步入唐代,伴隨著大規模的民族融合,又有了唐人之稱謂。此後,中華大地便形成了以漢族為主體、多民族共存的多民族、多元化的國度。

由於民族融合導致文化共創、文化共享,因而也就規制了中華文化非單一民族之多元屬性。這一屬性卻具有一個非常重要的特點:中國傳統文化的精神内核、結構體系等,不會因為外族入侵而被改變、被異化;恰恰相反,入侵的外族文化卻會逐漸被中華文化所同化。元朝、清朝便是典型例子。

文化似水,具流動屬性,會因勢自然流動,其流動規則是單向自高向低而動。在華夏文化流動(與他文化交流)過程中,即使與他文化有互補、融合,一般是在不改變其本質的前提下進行的。中國傳統文化精髓之所以一貫不變,是由其博大、高遠、深邃的性質所決定的。例如,沒有因為佛教的傳入而導致儒、道思想變異或消失。面對中國傳統文化,異文化一般只有兩種選擇:或被其同化,成為其一部分;或仿之效之,進而創造出亞文化來。元、清等為前者,日、韓等為後者。

政治學家魯伯特・愛默生(Rupert Emerson)將國家認同定義為:一群感覺自己是一個國家的人。這一定義將國家視為一個凝聚整體,其依托的就是文化。

目前,中國一些民族尚保有自民族文化,但中國傳統文化既是多民族共創的共有財富,也是多民族共存的文化基礎。換言之,諸多民族之所以能聚於一國,就是因為有史上共創、共享的文化存在。

神傳文化 半神文化

中國傳統文化中,有兩個非常重要的現象,亦可稱其為兩個概念:「神傳文化」與「半神文化」。這兩個概念雖然極為重要,卻在以往的文化論中罕有提及。

一言以蔽之,「神傳文化」就是神傳給人的文化,中國的傳統文化即神傳文化。「半神文化」是:中國傳統文化是一個具半神性質的文化。「神傳文化」揭示了中國傳統文化的來源,「半神文化」則詮釋了其文化性質。

各民族的文化源頭皆為神話傳説,中國亦然。自盤古開天、女媧造人後,三皇五帝開始開創中國文化,河出圖、洛出書,神龜與龍馬送來文化種子,而易、字、數、曆等的誕生,也都或多或少、或直接或間接獲得神啓而成。因此,這種或直接或間接來自於上天的文化,確切地說,即是「神傳文化」;她體現於兩個層級,一是來源,二是内容。

「神傳文化」與「半神文化」的關係是:「半神文化」一定源於神傳,「神傳文化」中包含「半神文化」。

在「神傳文化」「半神文化」框架内,關於「修煉」的理論、踐行等,在中國傳統文化中俯拾皆是,可謂中國傳統文化皇冠上最璀璨的一顆明珠。正因為「神傳文化」、「半神文化」、「修煉文化」的存在,使中國傳統文化顯得更為高深、更加獨特。

一部寫好的劇本

關於研究歷史的目的,飛天大學章天亮教授認為有四個。其一,研究歷史本來是什麼樣。其二,研究歷史為什麼這樣。其三,為了從歷史中提取一種智慧或者一種精神。其四,研究歷史這樣是為什麼。(章天亮《中華文明史》)

第四為章教授個人觀點。他釋道:「研究歷史不僅要解釋為什麽會發生這件事,更要研究這件事是為未來發生的事做什麼樣的鋪墊」,「歷史的發展其實是有安排的」。也就是探究為什麽如此安排歷史,其目的何在,要達到怎樣的結果。

歷史觀受制於世界觀,章教授之所以做出這等判斷,固然是基於他有神論思想,是建立在其信仰基礎之上的。那麽,究竟是誰安排了歷史呢?他認為是比人類智慧更高的生命——神安排了歷史,也造就了人。這一判斷,也是對「神傳文化」的一種詮釋。

「我是誰?我從哪裡來?我要到哪裡去?」是柏拉圖最早提出的,這一人生三問,被稱為哲學三大終極問題。對此,無神論者一派茫然,而對有神論者來説,則了然於胸。耶穌曾説:「我雖然為自己作見證,我的見證還是真的。因我知道我從哪裡來,往哪裡去。」(《約翰福音》)

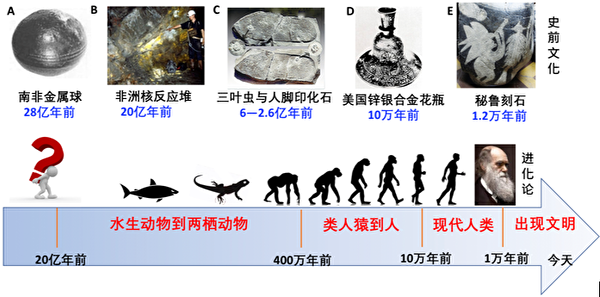

眾所周知,關於人類起源,最主要有兩種學説:一是進化論,二是神創論。二者針鋒相對,進化論學説立足於物質層面,否定神的存在;且相信和推崇進化論者大多為無神論者,或不可知論者。而神創論的基礎自然是有神論。因此,二者基點不同,宇宙觀不同,不在同一維度,其主張相悖也就不足為奇了。如果跳出人類的四維空間,能在更高維度審視宇宙、生命,孰高孰低,孰是孰非,該是毋庸贅言的。

進化論宣稱人是進化而來,但無論從考證科學,還是從概率論角度看,此説都是不能成立的假説,實為謬論。並且,其論點論據等,在古籍中見不到任何可為其背書的相關記述。進化論雖漏洞百出,卻被恩格斯捧為19世紀自然科學三大發現之一,並愚弄、禍害天下至今。

關於神造人,在猶太教、基督教等經典中都有明確記載,例如在《聖經·創世紀》中寫道:神創造天地。神照著自己的形像造人。耶和華神用地上的泥土造人,名叫亞當。在其他文明中,也都有類似記載或傳説,神用泥土造了人。

如果是神創造了宇宙,造就了人類,並安排了歷史,那麽神為什麽要如此安排?要達到何等目的?中華文明能五千年一脈相承,綿延不斷,這是否是上天的眷顧與選擇呢?這些,都是極為尖銳而深刻的話題,我們不妨嘗試著從中國傳統文化中尋覓綫索,蒐集證據,獲取答案。@*#

責任編輯:方沛