《藝苑名人傳》:偉大的畫家、建築師拉斐爾的一生(五)

(接上文)

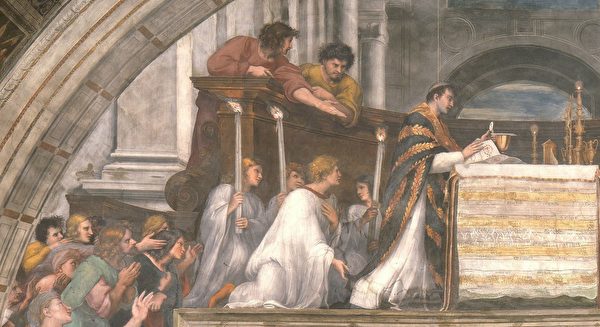

《博爾塞納的彌撒》

隨後,在繼續為梵蒂岡宮各居室作畫的過程中,他繪製了奧爾維耶托(Orvieto)聖體奇蹟、也稱博爾塞納(Bolsena)聖體奇蹟的場景【註1】。其中我們可以看到神父正在做彌撒,當他看到聖體因他的不虔誠而滲出鮮血,羞愧得面色發紅。他的眼中滿是畏懼,在聆聽講道的信眾面前目瞪口呆、不知所措;他的手幾乎在顫抖,手勢透露出人在這種情形下會感到的驚恐。

在神父周圍,拉斐爾畫了姿態各異的許多人物,有的在做彌撒,有的跪在台階上;所有人都為這樁怪事感到困惑不解,做出各種優美絕倫的動作;無論男女,都流露出愧疚自責的神情。一位婦女懷抱孩子坐在場景底部的地上,聽到另一人向她講述發生在神父身上的事,她以奇妙的姿態轉過身,那種女性的優雅非常自然、栩栩如生。

在另一側,他畫了聽彌撒的教宗儒略二世,還畫了樞機主教聖喬治(Cardinal di San Giorgio)和許多其他人的肖像。他還因勢乘便,在窗戶旁邊畫了一段台階,使得所有部分渾然一體——不,就好像如果沒有窗子占去的空間,作品反而不完整了。可以這樣說,在繪畫場景的構思與布局方面,沒人比拉斐爾更恰到好處、明確清晰,並且駕輕就熟了。

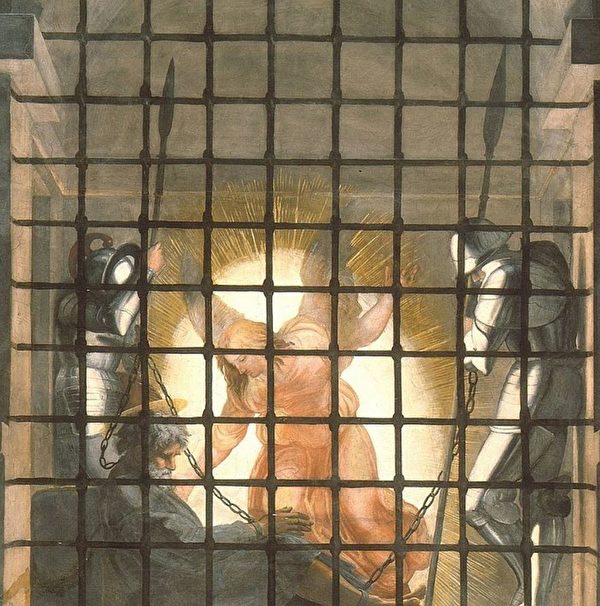

《解救聖彼得》

拉斐爾在對面牆上描繪的另一場景也體現出這種才賦,畫的是聖彼得落入希律王(Herod)手中,被收入鎧甲衛兵把守的監牢中。這幅畫展現了他對建築物的駕馭和對牢房形制的把握——這種判斷力帶給他之後的追隨者更多的困惑。事實上,他的畫中更多的是美感,這是因他一直致力於忠實再現故事題材,並且在畫中描繪祥和美好的事物。

從這幅作品中我們可以看到:森然可怖的監獄中,老彼得被鐵鍊綁在兩名士兵中間,獄守們陷入沉睡,天使耀眼的光芒劃破濃黑的夜晚,讓監牢中的一切無所遁形,並將士兵的鎧甲照得閃閃發亮——雖然是畫出來的,那種奪目的光澤卻彷彿比真的鎧甲還要真實。

同樣的藝術天才亦表現在聖彼得的動作姿態中。當彼得脫出鎖鏈,在天使陪伴下離開監牢走向自由時,人們從聖徒的臉上看到一種信念,即這只是一場夢,並非現實。牢房之外全副武裝的衛兵聽到鐵門響聲,表現出驚恐錯愕,一個手持火把的哨兵喚醒同伴,當他用火把照明時,火光映照在所有兵士的鎧甲上;火光沒有照到的地方,都籠罩在月色中。

拉斐爾將此場景畫在窗子上方,讓牆面顯得更暗了;當你注視畫面時,強光照在你的臉上,自然光與畫中夜景的各種光線爭相輝映;火把的青煙、天使的輝光和夜晚濃黑的陰影都是那樣自然逼真,他惟妙惟肖地傳達出這一精妙構思,你簡直無法相信這全都是畫出來的。

畫中可以看到鎧甲上的陰影、其它投影與反光,還有光亮中瀰漫的煙氣,一切都被最深暗的色調襯托得那樣好,真的可以說他是大師中的大師;在描繪夜晚的所有畫作中,這是最逼真、最神妙、也是舉世公認最為稀有特別的一幅。(待續)

譯者註:

【註1】1263年,一位德國神父——布拉格的彼得(Peter of Prague)朝聖途中在博爾塞納落腳,他對祝聖過的麵餅和酒(聖體)變成基督體血的「變質說」素有懷疑。彌撒中,他剛一念祝聖經文,就有聖血從聖體內冒出,流過手臂,又流到祭台和九折布上。教宗烏爾班四世正在奧爾維耶托,聽到神父的報告寬赦了他,並下令修建了該鎮的主教座堂,將浸血的九折布存入聖龕,以紀念這一神蹟。

原文Life of Raffaello Da Urbino, Painter and Architect刊登於英文《大紀元時報》。

(點閱【《藝苑名人傳》:偉大的畫家、建築師拉斐爾的一生】系列文章。)

責任編輯:茉莉◇#