「失之毫釐,差以千里」這句話從古至今流傳很廣,而它的來源也很久遠。《史記·太史公序》《大戴禮記·保傅》《禮記·經解》《說苑》《賈誼新書》《漢書》《風俗通義》等等書中都有這句話,可以看到這句話在中華文化中的份量。追根究底,這句人生名句所要彰顯的是什麼「寶貝」呢?它為什麼在史上這般受人重視呢?

【人生名句】

「失之毫釐,差以千里」也作「失之毫釐,差之千里」、「差之毫釐,繆以千里」、「差之毫釐,失之千里」、「差以毫釐,謬以千里」、「差以毫釐,失之千里」等等,意義是一樣的。意為一開始一點點的偏差雖然不容易察覺,也沒有明顯差距,但是,時間一久, 結果就會出現巨大的差異。那麼「失之毫釐」造成的「差之千里」,有可能導致怎樣嚴重的惡果呢?

《史記·太史公序》舉了孔子《春秋》記載的歷史,來凸顯這個道理:「萬物之散聚皆在《春秋》。《春秋》之中,弒君三十六,亡國五十二,諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數。察其所以,皆失其本已。故易曰『失之豪釐(*毫釐),差以千里』。」

太史公這句話的意思是說,萬事萬物的榮衰成敗的道理在孔子所作的《春秋》中都可以看到。《春秋》記載的歷史中,弒君的事件有三十六,亡國的有五十二,[1]各國諸侯流離奔走他國而家國不保的更是不可勝數。究察其中的原因,都是因為失去了根本的禮義之道。所以《易》[2] 說:「失之毫釐,差以千里。」

從太史公司馬遷的這段話,可以看到這句久遠的名言,是來自中華民族的處世哲學的易理。「失之毫釐,差以千里」的結果不是一日造成的,就像「冰凍三尺非一日之寒」一樣,它是日積月累,漸漸累積而成的。

那太史公寫這段話、引出這句名言的用意何在呢?他引這句話來「正禮義之本」,旨意在強調《春秋》的史鑑作用——撥亂反正改善亂世的力量,而這也是他寫《史記》的理想。

太史公讚頌《春秋》的價值:

「夫春秋,上明三王之道,下辨人事之紀,別嫌疑,明是非,定猶豫,善善惡惡,賢賢賤不肖,存亡國,繼絕世,補敝起廢,王道之大者也。 」

這段話表達了《春秋》的春秋筆法[3] 的價值:

《春秋》上溯歷史闡明了夏、商、周三代開國君王的王道,往下辨明人與人之間的人倫綱紀, 讓人理清模糊不清的往事,明辨是非,判明疑惑;讓好人得到褒獎,惡人受到貶斥;讓有德有能的賢人受人尊崇,那些不肖之輩被輕視;讓那些行將滅亡的國家能存續下去(如楚莊王不滅陳國),那些將要斷絕的帝王世系再延續下去(如周代之初,舜的後代重建陳國,大禹的後代重建杞國);還能修補破舊殘缺的制度,振興衰廢,這些都是治國平天下的王道大事。

據此來推論之,在孔子記載的二百四十二年《春秋》歷史中(起自魯隱公元年,迄魯哀公十四年,記載春秋魯國十二公的史事),「弒君三十六,亡國五十二,諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數」,都是迷失了禮義之道所導致的悲慘又可怕的下場,能不說是「失之毫釐,差以千里」的惡果嗎?!禮義之道對於國家社稷是如此重要,置於個人的生涯來說,不也是力量無窮嗎?當人眼花撩亂迷失在滾滾紅塵中,貪得一時的利益,失去禮義之道,最終也將失去生命的依靠。禮義之道是生命的根本,「建其本而萬物理(順)」,所以古人教人作人要「正本」!

【名句映華夏】

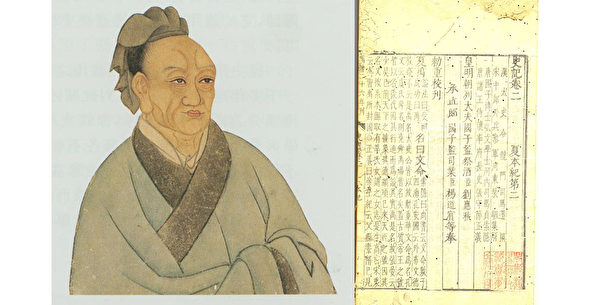

太史公司馬遷的先祖在上古時代職掌天文曆法,在周朝代代為史官(短時間任過「司馬」之職)。司馬遷的父親司馬談是西漢的太史公,司馬遷也在父親死後三年成了漢朝太史公,繼承了父親著作史書的遺志,著手整理史記的資料。

他在太初元年,開始編次其文。七年後,他的人生劇變。司馬遷為李陵出戰匈奴陷敗一事陳言,因未能說得很明白而遭誤解、獲罪,最後受了「宮刑」(也稱腐刑)。他的人生、他的心受到很大的創傷,他在《報任少卿書》說「行莫醜於辱先,詬莫大於宮刑」。但是「死或重於泰山,或輕於鴻毛」,因此,他忍辱編撰完成了人生大業——一本上下三千年的史書《太史公書》,即後代所稱的《史記》。這也是「天將降大任於斯人也」的一種非常的考驗。

司馬遷完成《史記》,主要的精神動力來自於父親,理想標竿則效法孔子的《春秋》。孔子《春秋》褒善貶惡的春秋筆法[3] ,成了中國歷史的精神燈塔,成了人間倫理、天地道義的護航——「撥亂世反之正,莫近於《春秋》」;司馬遷效法孔子寫《春秋》的理想精神,經過十幾年完成了他的《史記》。《史記》成了後代紀傳歷史的標竿之作。

《春秋》與《史記》都彰顯著人間的倫理、天地間的道義精神,給後代留下判別是非善惡的史鑑。中國歷史重視「正本」,重視真實,中國的史官保護「歷史」更重於「政權」。因為中華民族的歷史和哲學精神一直很戒慎這「失之毫釐,差以千里」的後果,這當是中華文化為當今之世唯一能存續五千年而不間斷的偉大文明的一個要素。

註釋

[1]:對這個數目史家有歧義看法。司馬遷和董仲舒《春秋繁露·滅國篇》所言數目相同。

[2]:此語在現存的《周易》中不見了,可見於《易·通卦驗》中。

[3]:孔子作《春秋》常以一字一語寓褒貶之義。故後世稱文筆曲折而意含褒貶的文字寓「春秋筆法」。

責任編輯:李梅#