【名作故事】守節博學30年 司馬遷作史記竟兩代志業

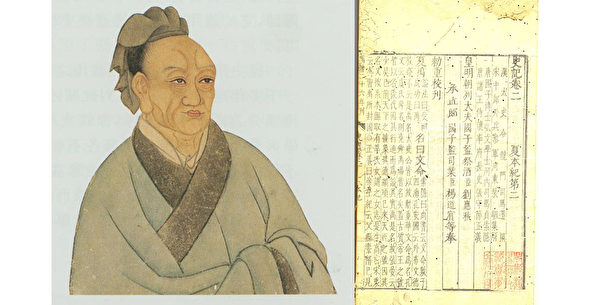

司馬遷《史記》繼承春秋筆法的精神,不過在文體上有空前的創新,不循編年記事的形式,改以人物紀傳為體,開創紀傳體史書的新頁,文史並茂,成為歷代正史的標竿。明代茅坤在《史記鈔》欽讚司馬遷為「文仙」。而司馬遷以一生完成這本跨度二千四百一十三年,共五十二萬餘字的巨作,經過了一番銘心刻骨的歷煉。

司馬遷 讀萬卷書行萬里路

俗話說:「讀萬卷書行萬里路」,這話正是司馬遷寫作史書之準備過程的寫照。

司馬遷出生在夏陽縣(今陝西省韓城縣)龍門山,幼年時在黃北之北、龍門山之陽耕田放牧。十歲時,拜名師伏生誦讀古文古史(《尚書》《左傳》《國語》《世本》等等)。

二十歲時,他出門遊歷,考察重要的古跡。南遊長江、淮河,登會稽探禹穴;遊九疑山探尋舜帝遺跡,走沅湘水道,涉汶泗二河,到齊魯的都城講學,並考察孔子的遺風,行鄉射禮於鄒縣嶧山。他行萬里路,考察史上聖王和孔子的重要遺跡和舊禮制,途中並不似旅遊賞玩那般順利,他在魯郡的鄱、薛和會稽郡彭城(徐州舊稱)等地受困遭厄,有了更深刻的人生歷練,最後轉道梁楚等地歸返故里。

回故里後,司馬遷的仕途初度展開。他擔任郎中一職,奉使出征巴蜀以南之地。元鼎六年,司馬遷平復西南夷,經略卭、笮、昆明等地,還都報告使命。就在這時候,漢武帝封禪泰山,司馬遷的父親——太史公司馬談病重不能跟隨前往,遺憾填懷。司馬遷剛好歸返省視父親,父親將一生未竟的遺願交付給他,期望他克紹箕裘。司馬遷父親一生最大的心願是什麼?

繼承父親遺志

父親勉勵司馬遷作史記(當時人稱史書為史記),讓他繼承起家學,續祖先之業,以盡大孝。

他們遠祖是顓頊的後代,在上古之世,司理天地之事,功名顯赫。到了周宣王時,失去了他們世傳的官職,成為司馬氏(司馬是官名,為夏官卿,不掌國史),兼管史事。到了周惠王、周襄王之際,司馬氏遭難,族人離開周室奔晉,之後各奔西東。司馬遷的父親司馬談在漢朝再為太史公,他期望兒子司馬遷能夠繼承祖業,不要讓先祖的顯名在他這一代斷絕。

司馬遷父重病之際,執著他的手哭泣著說:「我死後,你一定要當太史,當了太史不要忘了我要論著史書這件事。人子的孝道是從侍奉父母開始,然後能入朝尊奉君主,最終能奠立己身的德望,能揚名於後世,以顯揚父母,這是最大的孝道。」(原文:余死,汝必為太史;為太史,無忘吾所欲論著矣。且夫孝始於事親,中於事君,終於立身。揚名於後世,以顯父母,此孝之大者。)

司馬談期望遷兒勿忘他要寫史書的事,讓他繼承遺志繼續完成。那麼他為何想寫史記呢?

司馬談對兒子司馬遷這麼說:「幽厲之後,王道缺,禮樂衰,孔子脩舊起廢,論詩書,作春秋,則學者至今則之。自獲麟以來四百餘歲,而諸侯相兼,史記放絕。今漢興,海內一統,明主賢君忠臣死義之士,余為太史而弗論載,廢天下之史文,余甚懼焉,汝其念哉!」

就是說:「周朝末年幽王厲王之後,王道缺失,禮樂衰微,多虧孔子編修舊文獻振興被廢棄的禮樂,闡發《詩》《書》,作《春秋》,後代學者至今依舊奉為準則。《春秋》歷史寫到魯哀公獲得麒麟那一年,從那以後,四百多年間,諸侯間互相兼併,史書散失很多,甚至斷絕。現在漢朝建立,海內統一,對那些賢君明主,忠臣義士之事蹟,我身為太史不論述記載因而荒廢了天下的歷史文獻的話,我感到非常憂懼!你要全心放在續寫史記這件事上呀。」

司馬遷俯首流涕承諾父親:「小子不聰敏,但我一定把您收集整理的全部舊聞舊事依序編排述寫成書,不敢有缺損脫落。」

司馬談逝世後三年,司馬遷成為太史,他開始編綴國家石室金匱所藏的史書資料。過了五年,這一年冬至,頒布太初曆改元太初,祭告天地諸神於明堂(天子舉行祭祀的太廟),這對天地人都是非常重要的歷史時點,司馬遷也在此際著手編寫史記,「欲以究天人之際,通古今之變,成一家之言」。

又過了七年,即天漢三年,司馬遷意外遭遇李陵之禍,被投入大牢,這個晴天霹靂讓他人生突然變色!他憂傷喟嘆:「是我的罪嗎?是我的罪嗎?身體毀壞不能再用事了。」

但是,司馬遷要完成一家之言的史書才開始,「草創未就,適會此禍,惜其不成」,他繫念著父親和自己的志業,退一步深思,《詩》《書》這些古代的重要典籍的作者,都以意義隱微而言語簡約的特色來傳達心志意向。而且昔日那些傳世之作的作者們,也都經歷了人生的大難,曾經鬱結志向不能達成,比如:周文王曾被拘禁在羑里;孔子幾乎餓死在陳國、蔡國之間;屈原遭君主放逐,半生不能回朝;孫子被斷足;韓非在秦國被囚等等。思索中,司馬遷堅持完成史記的心志更受到這些古代賢聖臨難不懾的鼓舞,「是以就極刑而無慍色」。他為了要完成父子兩代的志業,無悔地承受了「腐刑」(宮刑)這個人生大辱,守節勤學,博覽群書,編輯寫作,歷時三十餘年,奮力完成父子兩代的志業,完成《太史公書》[1] ,即後人所稱的《史記》,償還了前辱,了無悔恨!

承傳《春秋》大義

《史記》起於陶唐,本紀以黃帝開端,寫到漢武帝元狩元年獲麟而止,此為竊比於孔子作《春秋》止於獲麟之意,司馬遷繼承《春秋》精神是非常明顯的。

太史公讚頌《春秋》的歷史價值與微言大義:

「夫春秋,上明三王之道,下辨人事之紀,別嫌疑,明是非,定猶豫,善善惡惡,賢賢賤不肖,存亡國,繼絕世,補敝起廢,王道之大者也。」

用今天的白話來說:

《春秋》上溯歷史闡明了夏、商、周三代開國君王的王道,往下辨明人與人之間的人倫綱紀,讓人理清模糊不清的往事,明辨是非,思定遲疑不決的判斷;讓好人得到褒獎,惡人受到貶斥;讓有德有能的賢人受人尊崇,那些不肖之輩被輕視;讓那些行將滅亡的國家能存續下去(如楚莊王不滅陳國),那些將要斷絕的帝王世系再延續下去(如周代之初,舜的後代重建陳國,大禹的後代重建杞國);還能修補破舊殘缺的制度,振興衰廢的禮義秩序,這些都是治國平天下的王道大事。

良史之才 守節涉學三十餘年

《史記》內容包含:十二本紀,記述帝王興廢;三十世家,載錄君國存亡史;八書,記錄國家重要制度和陰陽通變;十表,釐清世代世系和封賞;七十列傳,備載忠臣孝子的正行。

其文稿史料來源,「先據左氏、國語、系本、戰國策、楚漢春秋及諸子百家之書,而後貫穿經傳,馳騁古今,錯綜隱括,各使成一國一家之事。」(《史記‧史記索隱序》)上下時間跨度二千四百餘年,「年載悠邈,簡冊闕遺,勒成一家,其勤至矣」。《史記史記正義序》說司馬遷「守節涉學三十餘年」,一生至勤深耕精神畢現,劉向、揚雄,皆稱司馬遷為「良史之才」。

《史記索隱》述贊司馬遷和他編寫論述的《史記》:「太史良才,寔纂先德。周遊歷覽,東西南北。事覈詞簡,是稱實錄。」一代良史司馬遷,繼承父親之德業,以一生完成了紀實嚴謹、言簡意賅、人物活現的歷史真實錄。他奉「真」為史學的圭臬,也成為後代史學精神的標竿,中華文化的重要資產。

註[1] :

《史記》為何原稱《太史公書》,司馬遷為何稱「太史公」?

《史記集解》解釋「漢儀注太史公,武帝置,位在丞相上」,漢舊儀云「太史公秩二千石」,說明了「太史公」在漢武帝時是官職名稱。又《史記正義》引用虞喜《志林》的解釋說,在周代之前主掌天文之事的天官很尊貴,他們尊天之道,職位為「上公」。從周代到漢代,其職位轉卑,但是上朝時的座位仍在公之上,所以在漢代仍以舊名尊稱太史為「太史公」。

主要資料來源:《史記‧太史公序》《史記三加注》《漢書》

@*

─點閱【名作故事】系列─

責任編輯:王愉悅#