王昭君(王嬙,字昭君)是家喻戶曉的中國古代四大美女之一,也稱王明君,是因為後代避晉朝皇帝司馬昭之諱而改稱。唐代詩聖杜甫詩篇中有寫「明妃」的《詠懷古跡五首 其三》,被稱為詠王昭君的絕唱。杜甫訪明妃村,遙想出塞和親的王昭君,跨越一二千年,「獨留青塚向黃昏」,昭君出塞和親的忠君愛國、堅苦卓絕,歷歷在目。

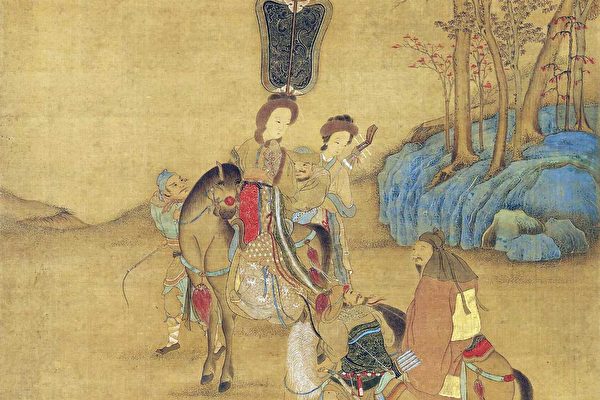

王昭君是西漢秭歸人,出身書香之家,自幼穎悟,天生麗質,詩書滿腹,精通音律。在漢元帝時,以「良家子」被選進宮裡。昭君美若天仙,胸中氣度非凡。纖纖一女子,經羣山歷萬壑赴朔漠,出嫁匈奴的呼韓邪單于,一肩挑起漢朝和匈奴和親大任。

《漢書》說漢宣帝時,「單于稽首臣服,遣子入侍,三世稱藩」。從漢宣帝、元帝到西漢末年,漢朝「邊城晏(晚)閉,牛馬布野,三世無犬吠之警,黎庶(*百姓)亡(無)干戈之役」。那時邊境安靖,百姓牧牛牧馬,生活悠哉,不用警戒不動干戈。王昭君出塞和親,匈奴呼韓邪單于封她為「寧胡閼氏」,意為寧靖胡地、帶來美好生活的王后。果然她展開胡、漢之間難得的安靖;匈奴「三世稱藩」,胡、漢雙方的緊張衝突停歇了一甲子,其中「永安公主」昭君和親功不可沒。誠然是柔弱勝剛強,一女當冠(領頭),萬夫莫敵!因此,有人將王昭君與漢代打擊匈奴的名將霍去病相提並論。

王昭君在胡地育有一子二女,終老異域。她葬在出塞之地,大青山腳下的青塚(青冢)。時光荏苒,「獨留青塚向黃昏」,二千年來,向人訴說著那一段曲折非凡的故事,不曾中斷的故事。

杜甫詩詠昭君《詠懷古跡五首 其三》

唐代宗大曆元年(西元766年),詩聖杜甫訪古跡,過了荊門來到王昭君村,詠嘆了王昭君春暉常在的歷史故事,寫下這首《詠懷古跡五首 其三》。《唐詩別裁》讚美「詠昭君詩,此為絕唱」。

《詠懷古跡五首 其三》

羣山萬壑赴荊門,生長明妃尚有村。

一去紫臺連朔漠,獨留青塚向黃昏。

畫圖省識春風面,環佩空歸月夜魂。

千載琵琶作胡語,分明怨恨曲中論。

(註:紫臺,指漢宮。省識,快速認識。怨:一作愁。曲中,完全切中。)

在這首律詩中,杜甫變換時空觀點,從當下造訪明妃的生長地,回溯她為國獻身,和親匈奴赴朔漠的一生;續而點出她從深宮被選出往赴朔漠的幽微,再回到當下與自身的處境遭遇合拍抒懷。時空交織,情景相映,人我交融。本詩以「羣山萬壑赴荊門」展開明君的出生地,詩卷中山勢的雄偉、氣勢的豪邁,宛然襯托出王昭君一生的人格與精神高度。

【讀詩】

一路千山萬壑逶迤不斷直奔荊門,這裡還遺留著明妃生長的山村。

她一別漢宮嫁到荒漠北地的匈奴國,播種寧靖胡地的種子;

她別離人間,獨留下青塚向黃昏,訴說著她的和親帶來的和平史蹟。

漢元帝讓畫工畫出後宮美女圖以便認識花容,貪財畫工索賄不得,花容留瑕,造成昭君不見君面的遺憾;

和親老死胡地,昭君抱憾之魂歸來,環佩微響宛然似月夜的嘆息。

長久以來,昭君的琵琶曲只能彈奏胡音,啊!那一腔感傷不平完全切中歷史的傳說。

【詩情時空】 杜甫作《詠懷古跡》的創作背景

杜甫在唐代宗大曆元年從夔州出三峽,到江陵,先後遊歷了古代英雄將相、才士佳人的古跡,對於王昭君這位國色巾幗也深表崇敬,從而寫下了《詠懷古跡 其三》詠明妃王昭君。詩中,杜甫藉著懷古寄託了他的身世家國之情。明代王嗣奭《杜臆》說詩聖:「因昭君村而悲其人。昭君有國色,而入宮見妒;公(指杜甫)亦國士,而入朝見嫉:正相似也。」就說,昭君和杜甫,一個是天香國色,一個是學問滿腹的國士,都遭到妒嫉,杜甫感懷他們人生的相似處,而有這篇絕唱。

杜甫懷王昭君的詩篇在浩然之氣中,展現委婉曲折心曲。《圍爐詩話》說:「 『群山萬壑赴荊門 』等語,浩然一往中,復有委婉曲折之致。」杜甫作《詠懷古跡 其三》貼切寫照落雁美人的一生與精神。鍾靈毓秀出佳人,浩然悲壯一往中,美人豈異於英雄!猶如青塚向黃昏,孤絕中展現天地間生生不息的浩然正氣。

南朝梁江文通(江淹)《恨賦》描寫「昭君出塞」時,「搖風忽起,白日西匿,隴雁少飛,代雲寡色」,景物突變,好像感於她的離鄉背井而含悲。昭君眺望「紫臺稍遠,關山無極」、「望君王兮何期,終無絕兮異域」(再也見不著漢家天子了,一生終老異域無絕期呀),不禁仰天嘆息。

傳說她取出琵琶,彈奏出「出塞曲」以抒發胸中愁緒。不料,從旁飛過的大雁感染了出塞曲的哀怨婉轉,竟然無力振翅,而掉落地上。後人以「沉魚落雁」說美人姿容,王昭君的「落雁」之美就是這樣來的。

【名作故事】王昭君和親

漢時明月照邊關。漢元帝初登位時,南匈奴呼韓邪單于因為「民眾困乏」上書求援。元帝下詔雲中、五原郡轉運二萬斛的米穀相助。北邊另一支匈奴的郅支單于於是怨恨漢朝擁護呼韓邪,殺了漢使。這一殺郅支單于自知負了漢朝,又聽說呼韓邪單于越來越強大,恐怕遭襲,就引兵西走康居,結果被漢朝都護所殺。呼韓邪單于上書「不忘恩德,鄉(嚮)慕(*漢朝)禮義,復修朝賀之禮」,並且「願壻漢氏以自親」,表達了想迎娶漢室公主以敦睦夙好的心願。

年輕的元帝以邊境清平為重,就想以長公主(皇帝的姊妹)賜婚單于。不料群臣一齊諫言,匈奴寡禮義難結恩義,所以高祖之世,是選美貌宮女托名公主,給予豐厚的陪嫁和金錢,使其不生疑,這樣即使結婚後夫婦不睦,也無損於朝廷;若以長公主賜婚單于,萬一長公主受到欺侮而遣使求救,朝廷就不能棄置不顧,一旦出兵救援反而致使雙方干戈相見,反倒壞了和親的本意。

元帝聞奏,深以為然,於是依照前朝慣例令掖庭從後宮選擇美貌宮女,托名長公主,以賜匈奴。但是,賜婚的宮女,既要美麗又要情願,方能永無後患;若以勢力逼迫成婚,勉強前去往後必定導致祕密洩露,反而招致後患。在後宮要選出既美麗又自願的宮女,此事難上加難。

這時,後宮有一個奇女子挺身而出,她明白了國家當時棘手的處境,自願出塞和親,解決了朝廷的困難,她就是王昭君。

當年,王昭君入了元帝的後宮,卻遭遇「千金畫雲鬢,百萬寫娥眉」的陋習。當時,宮廷畫工毛延壽握著一管畫筆,掌握宮人前途;宮人選秀入宮後是寵是困,盡在毛上呈的美人畫中。皇上看畫選美臨幸,因此宮人們重賄毛延壽,毛也倚仗得勢而橫行暴取。王昭君人品出眾,又以自己天生麗質,不受迫、不施賄;毛因為貪圖賄賂不成,故意將王昭君畫像畫醜,點上「剋夫痣」,使得她冷藏宮中,幾年未見君面。

誰知,因為這不遇之憾,轉變了她在歷史上的定位。她這一纖纖美人變成和親大使,漢家明月照西域,千古永暉。

當時元帝聽了掖庭令上奏,說有宮人王嬙肯為國宣勞,自請下嫁匈奴,願意去承受朔漠的毳帳氈裘、風霜酷寒之苦,感到驚喜。於是傳旨殿中置酒,送王嬙下嫁匈奴。當他親見「昭君豐容靚飾,光明漢宮,顧景裴回(徘徊),竦動左右」,驚豔她的光彩絕塵之美,此生唯一見。毛延壽說的「剋夫痣」根本子虛烏有。此時,元帝動了私念想要把王昭君留在身邊,但又怕失信於呼韓邪單于,也只能徒呼奈何!而那個以畫技敲詐宮人、欺君瞞上的畫工終也死於自己的失德,受到刑處。

呼韓邪單于見到美若天仙的昭君,異常歡喜,封她為「寧胡閼氏」(閼氏是單于王后的代稱),意為娶到了昭君,匈奴得以安寧。他上書效忠漢室,發願守護塞上谷以西至敦煌一帶的安寧,杜絕盜匪賊寇的侵擾,並代代「傳之無窮」。後來,元帝的年號「竟寧」,寓意永遠安寧,也是由此來的。

王昭君為匈奴和漢室締結禮義之誼,穩固匈奴對漢室的寧靖邊境的允諾:「保塞傳之無窮,邊垂長無兵革之事」。王昭君與呼韓邪單于育有一子,為右日逐王。漢成帝建始二年(西元前31年),呼韓邪單于和王昭君結婚十幾年後過世。代立的前閼氏之子要納其父的遺孀王昭君為妻,這是匈奴的風俗。王昭君期盼能返回故國,「上書求歸,成帝勑令從胡俗」。她遵守漢朝皇帝的詔命,入境從俗。王昭君與復株絫若鞮單于,生育了二個公主。

她的芳魂葬青塚,漠北草色早凋零,青塚長年獨青青。美人正氣,上天垂愛!然而,西漢遭到王莽篡位的巨變,也走向衰落,獨留青塚向黃昏!昭君的一生,為國放下自我之愛,佳人浩氣照千古。

參註

荊門:山名,在今湖北省宜都縣西北,江水湍急,形勢險峻,古為巴蜀與荊吳之間要塞。

青塚:在今內蒙古自治區呼和浩特市南。傳說當地多白草而此冢獨青,故得此名。《歸州圖經》:「邊地多白草,昭君塚獨青。」

資料來源:《漢書》《後漢書‧南匈奴列傳》《昭君豔史演義》《全唐詩》

@*

─點閱【名作故事】系列─

責任編輯:王愉悅#