【名作故事】蘇軾《寒食雨》 逆境中超凡的昇華

蘇軾(西元1036—1101年,字子瞻,號東坡居士)一生在詩詞文章、學問和書畫上的成就,為後人傳誦;而他的心胸豁達脫俗,歷經幾番風雨,「回首向來蕭瑟處,也無風雨也無情」,邁越常流的境界,更是為人所樂道。他的人生境界從憂患中昇華,黃州《寒食雨》二首詩是他處在人生低谷轉折點的心境寫照。蘇軾處在蹇蹙之中,流露了什麼純淨的心聲?

人生大轉折

《宋史》說蘇軾「器識之閎偉,議論之卓犖,文章之雄雋,政事之精明,四者皆能以特立之志為之主,而以邁往之氣輔之」,可以看出歷史上的蘇軾不論是器識胸襟、議論析理、寫作文章和主掌地方政事都是出類拔萃、志氣特立、浩氣滂薄的全才。

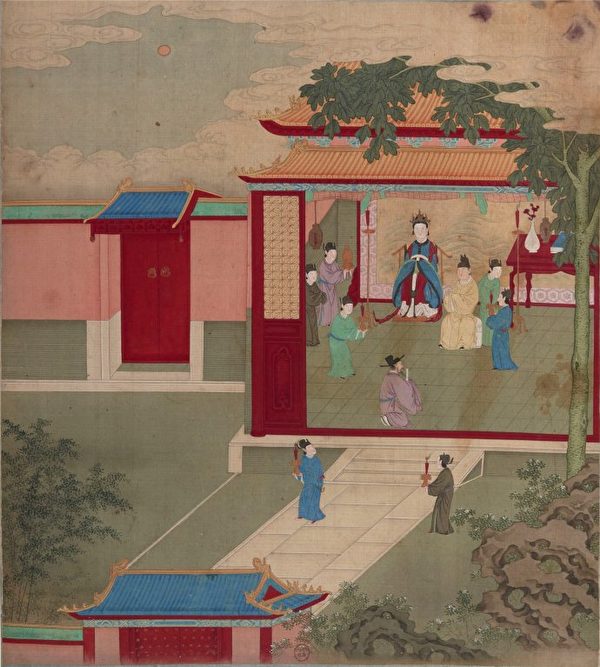

然而,蘇軾任職朝廷翰林院時,因為常直言規諫,並以文章規切時政,因此在朋黨之爭中被當政權貴所惡。友人畢仲游(字公叔)擔憂他遭災,曾經寫信告戒他,可嘆未能止住憂患。在新舊黨爭之中,蘇軾被異議者誣陷,彈劾他的詩嘲訕時事,因而被御史拘於監獄中一百多天,險遭斬頭(俗稱烏臺詩案)。宋神宗元豐三年(西元1080年),蘇軾在弟弟蘇轍、曹太后和其他朝中大員力保下,留下一命,改謫黃州團練副使。楚囚的窘迫處境,險歷鬼門關的驚心,出獄後族人都不敢跟他留下文字聯繫的現實,這一切都讓蘇軾了悟不同層面的人生,這一年他四十五歲。

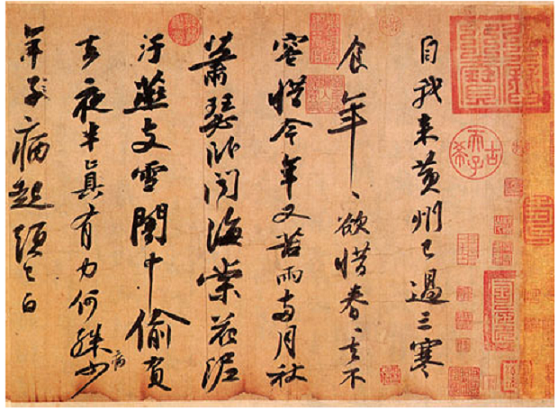

蘇軾貶到窮鄉僻壤的黃州(湖北黃岡)前後五年(從元豐三年到七年),盪到他人生的低谷。《寒食雨》詩二首,寫於元豐五年(西元1082年3月4日),「萬事如花不可期」,他的人生陷入蹇蹙,此時的他又受著一場大病的折磨。二首詩記錄了他此際的心境,後來書成人們熟知的第三大行書《寒食帖》。

【名作賞讀】

《寒食雨 其一》:蘇軾描寫了自己當時處在病中的境況。

自我來黃州,已過三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,兩月秋蕭瑟。

臥聞海棠花,泥污燕支*雪。

闇*中偷負去,夜半真有力。

何殊病少年,病起頭已白。

[註釋*燕支:胭脂;闇:暗]

古詩今讀:

自我來到黃州,已經過了三個寒食。

[註:他於庚申二月來到黃州,至此時壬戌三月,過了三寒食。]

年年都想,把春留住,可是春自去,不容人挽留。

今年寒食又遭苦雨,連綿兩月雨,繽紛的春天變成秋天般蕭瑟,冷落凋零。

我病臥床上聽著海棠花開花謝,地上泥濘的污泥弄髒了海棠胭脂映雪般的嬌顏。

誰趁黑在一夕間把我的青春活力也偷走了,在半夜裡偷的,還真是有力呀!

此時的我,何異於手足失措的病少年?病癒後一看自己,滿頭黑髮赫然都變白了!

《寒食雨 其二》:蘇軾描寫在寒食雨的變奏人生、家國之愛和心境的轉變。

春江欲入戶,雨勢來不已。

小屋如漁舟,濛濛水雲裡。

空庖煮寒菜,破竈燒濕葦。

那知是寒食,但見烏銜帋*。

君門深九重,墳墓在萬里。

也擬哭塗*窮,死灰吹不起。

[註釋 *帋:紙;塗:途]

古詩今讀:

春江澎湃欲衝入我家門,雨勢洶洶止不住。

我的小屋像江河上的漁舟,在一片濛濛的水雲裡飄搖。

空空的廚房裡只有冷冷的青菜,破竈裡燒的是濕透的葦草。

看到了烏鴉銜著祭掃的墓紙飛過,才知道今日是寒食。

(烏鴉從多遠的地方來?)昔日我從京城來,如今宮門深深深九重,離黃州很遠,家鄉祖墳更在萬里外。

曾經因為途窮道盡讓我想哭泣,卻哭不出來。

然而,心情就像火滅後的死灰,物質世界的風吹也不動了。

賞讀:

二首古詩寫景又寫情,觸景敘情,第一首寫自己當下的老病,第二首從家屋擴大到萬里外的家國,情與景的展現層層推展又緊密相連,就像一個同心圓。二首詩,雖然是以白描寫景,映像非常鮮明細膩;以幾近直白的語言傳情,細緻的內在情感躍然紙上。

蘇軾「臥聞海棠花,泥污燕支雪」,海棠花落污泥被弄髒了,這怎麼能聽得呢?蘇軾初到黃州住在定惠寺就有一海棠,他喜愛海棠的高貴,宛如佳人在幽谷。他以海棠落污泥來自喻從廟堂入獄的激變人生。在病中、在苦中,蘇軾依然流露詼諧的本性,用調侃之筆消解命運的打擊:誰「偷」去我的青春?「暗中偷負去,夜半真有力」!

寒食節中,蘇軾遭到病的沉重痛擊,遭到宮廷遠謫,仍然奪不去他生命深處的家國之愛,最終迎向浴火之後的「新生」。「死灰吹不起」的處境,看似消極,卻是精神、志向超然的蛻變。死灰既吹不起,可以說物質世界的外物也牽動不了他了,了無牽絆,自適於人生高低起伏的擺盪之間,了無憂擾。這從蘇軾往後的真實人生經歷中得到了印證。

《望江南 超然臺作》中的寒食

早於這二首寒食詩的六年前,蘇軾在《望江南 超然臺作》詞中也寫了寒食。在這裡也略作一番前後境界的對比映照:

春未老,風細柳斜斜。

此作是蘇軾任密州(山東諸城)太守任內所作。他修茸了超然亭,又讓弟弟子由題名。熙寧九年暮春,蘇軾登超然臺,眺望江南煙雨,有所觸動,寫下了此詞。

此詞描寫春風、春柳,春水、春花、春雨,眼前圖景鋪展了一幅柔美綺麗的江南春色。「春未老,風細柳斜斜」的盎盎生氣,完全不同於《寒食雨》中的「春去不容惜」的蕭瑟。

在超然亭裡,蘇軾說:「休對故人思故國,且將新火試新茶。詩酒趁年華。」表達了他雖然遠離了朝廷廟堂,猶然不失超脫豁達;茶、詩、酒趁年華,展現蘇軾「用之則行,捨之則藏」的人生氣度。這時蘇軾還未四十歲,「詩酒趁年華」讓人感到意氣風發,人生任其在我的豪邁。

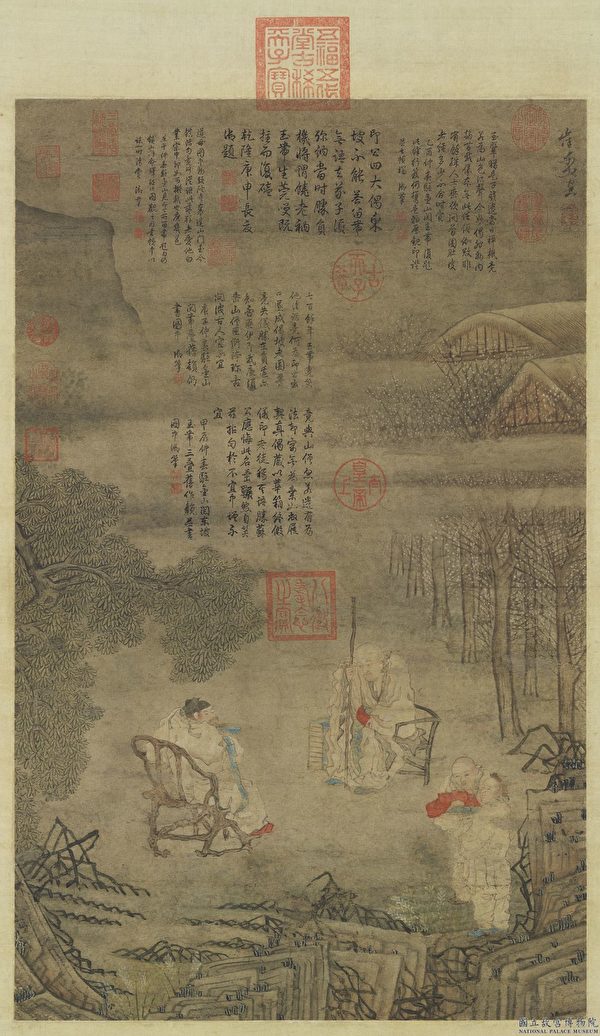

人中仙 豁達脫俗的蘇軾

元豐三年二月一日,蘇軾與與兒子蘇邁二人先到了黃州,最初暫居定惠院。定居後就動手作《易傳》九卷、《論語》五卷。團練副使只是個虛職,在黃州二年,蘇軾一家人連每日基本的餬口食物都困乏不足。老朋友馬正卿向郡府請求一塊舊營地東邊的坡地,給蘇軾一家躬耕,以解決他們吃住問題。

元豐四年,蘇軾一家胼手抵足,除石礫整地、耕種。元豐五年夏天,他們開始在東坡上動工蓋雪堂。炎陽下炙風裡,他看侍妾朝雲「吹面如墨」,一臉黝黑。蘇軾的「東坡居士」名號也是起於那時。

蘇軾四十九歲那年離開了黃州。端午節他到了筠州(今江西高安)去找弟弟子由。端午節前有天晚上,子由和雲庵和尚、壽聖寺的聰禪師共宿一床,三人都夢見一起去迎接五祖寺師戒禪師的一幕。那時師戒禪師早已圓寂五十年,端午節那天他們三人一起迎來了蘇軾。三人將共同的夢境告訴了蘇軾,蘇軾回憶說,他在七、八歲時,常常夢見自己是個出家人,往來於陜右(今陜西)地區。

師戒禪師修行的地方就在陜右五祖山寺,晚年時去了筠州,後來在大愚寺圓寂。蘇軾就是在他圓寂後出生的。蘇軾的一生帶著濃厚的「人而仙者」氣息,該是緣於前世修行的根基揉合成的生命特質吧。

哲宗登基,蘇軾回到朝中,復遷中書舍人、翰林學士知制誥。不過,人生跌宕依然,在哲宗一朝,他仍遭到抹黑,而連連貶官。在黃州之後,再貶遷惠州(今廣東惠州)、儋州(今海南島境內),越貶越荒遠,然而經歷黃州一番淬煉的他,從死灰中已經捨下自我,脫胎換骨,他造福黎民的平生功業也從此起。

在惠州,繼室王閏之、知心的侍妾朝雲和幼子都離世了,他從此一人守終。他安居惠州三年,相識之人無論賢愚,皆得其歡心,心中毫無蒂芥。他自省前世今生的罪業,甘心受苦還業,「自省罪戾久積,理應如此,實甘受之」(《答陸道士書》)。

他常常「杜門燒香,閉目清坐,深念五十九年之非耳。……汛掃(*灑掃)身心,澡瀹(*修煉)神氣,兀然灰槁」(《答吳秀才書》)。這時蘇軾五十九歲,他勤於修煉,入定於渾然的「灰槁」狀態,已然不為外物所動,此情此境,讓我們想起他四十七歲在黃州的寒食時節「死灰吹不起」的心境,誠然悟境相通。

蘇軾晚年到金山寺時,在他本人畫像上題詩——《自題金山畫像》云:「心似已灰之木,身如不系(繫)之舟。問汝平生功業,黃州惠州儋州。」作了自證。

蘇軾在顛沛低谷處,忍人所不能忍,而得到人生的昇華;處風雨飄搖處,捨下成敗榮辱的成見,而自在出入超凡的悟境。他的「已灰之木」的身體,浴火重生,燒去這個物質層次的雜質,已經不受這個時空的粒子牽繫,生命昇華到更高層次的境界了。@*#

參考資料

《宋史‧列傳第九十七 蘇軾》

《蘇軾集》

《寒食帖》

《二老堂詩話》

《金山志》

《大藏經‧居士傳》

《大藏經‧人天寶鑑》

─點閱【名作故事】系列─

責任編輯:王愉悅