三月三日古稱上巳節,這一天是古人到河邊洗浴禳災——修禊的好日。晉穆帝永和九年(西元353年),王羲之任會稽內史(即太守),三月三日的暮春時節,他在會稽山陰的蘭亭邊,舉行了流觴賦詩的曲水雅宴,邀約了當時的名士名流謝安、郄曇、孫綽等和自家子弟獻之、凝之、徽之等共四十一人共會雅宴。他們在崇山峻嶺、茂林脩竹環繞的曲水邊,詠物抒懷,發抒生命情致,寫下天人合一的篇章——《蘭亭集》。

王羲之當下為集作序,即聲名蓋世的《蘭亭集序》(簡稱《蘭亭序》)。三百二十四字的序文,為宇宙之浩瀚作註腳,為生命遇到知己、興趣追求能夠適志而歡欣,因今昔感觸興懷的契合默會而謳歌;因生命短暫、死生無常而悲嘆,一情三轉,上下跌宕。最後,他怎樣脫開自己沉重死生之悲?怎樣悟道轉而開懷呢?就從他留下的千古名作《蘭亭集序》中一探究竟吧!

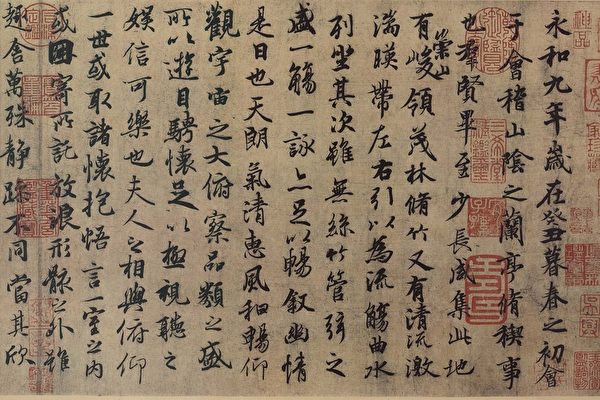

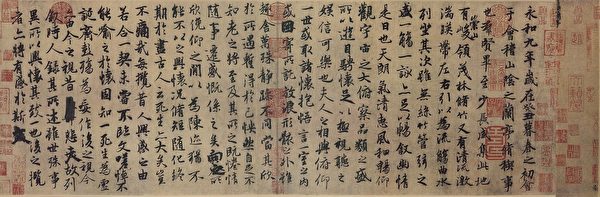

王羲之名作《蘭亭集序》:

永和九年,歲在癸丑,暮春之初,會於會稽山陰之蘭亭,修禊事也。群賢畢至,少長咸集。此地有崇山峻嶺,茂林修竹;又有清流激湍,映帶左右。引以為流觴曲水,列坐其次;雖無絲竹管弦之盛,一觴一詠,亦足以暢敘幽情。

是日也,天朗氣清,惠風和暢;仰觀宇宙之大,俯察品類之盛;所以遊目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。

夫人之相與,俯仰(短暫)一世,或取諸懷抱,晤言一室之內;或因寄所託,放浪形骸之外。雖趣舍(通「捨」)萬殊,靜躁不同;當其欣於所遇,暫得於己,怏然(一作「快然」)自足,不知老之將至。及其所之既惓(音劵,罷也),情隨事遷,感慨係(通「繫」)之矣。向之所欣,俛仰之間,以為陳迹,猶不能不以之興懷;況修短(年歲)隨化,終期於盡。古人云「死生亦大矣」,豈不痛哉!

每覽昔人興感之由,若合一契;未嘗不臨文嗟悼,不能喻之於懷。固知一死生為虛誕,齊彭(彭祖)殤(夭折)為妄作。後之視今,亦猶今之視昔,悲夫!筆列敘時人,錄其所述,雖世殊事異,所以興懷,其致一也。後之覽者,亦將有感於斯文。

古文今讀:

永和九年,歲次在癸丑之年,黃曆三月三日(上巳節)暮春之初(這是傳統上修禊之日),我們會聚在會稽郡山陰的蘭亭,一起到水邊遊玩,洗浴禳災。眾多賢才,年長的年少的都聚集在一起。蘭亭所在地四周有高峻的山峰,茂盛的樹林,修長的竹子,又有清澈湍急的溪流環繞輝映。我們引清流作成流觴(酒杯)曲水,來的人就列坐在曲水邊。雖然山水間沒有絲竹管弦的樂音,然而在大自然的懷抱,玩著曲水流觴賦詩的遊戲,舉杯飲酒,作詩詠詩,也足以讓人暢然抒發內心深處的情意。

這一天,天宇朗朗空氣清澄,暖風和暢拂人心懷。(坐在曲水邊上)仰觀宇宙的浩大,俯看萬物的豐富;恣意展目四望,舒展胸懷,極盡眼界和耳界的歡娛,真的可以讓人很快樂。

人與人之間的交往,在短暫的一生中,有的人會聚一室之內,相對暢談自己的胸懷抱負;有的人安身於趣味所好,縱情放任於精神層次的追求。雖然各人的趣味愛好可能千差萬別,動靜喜好也是各不相同,然而,一旦遇上欣喜的交會,或一時有了收穫,那種快樂、那種自我成就的滿足,可以讓人忘卻老之將至啊!直到停止追求了,事隨境轉,情隨事遷,感慨也隨之而生。以往欣然追求所走過的路,轉眼之間成了陳跡,然而撫今追昔還是不免激起心中良多的感觸;況且,年歲壽命長短,聽任造化安排,此身不在我終歸於盡。古人說「死生大事」!不由自主的死別能不讓人由衷慨嘆、深切悲痛嗎!

每見前人興懷感動的所在,恰與自己契合,總是讓自己邊看邊讚美悼念,心中久久不能忘懷,怎會這樣感動呢?自己也難以解釋。這生命的感動足以說明,把死等同於生的說法是不真實的,將彭祖的長壽和夭折短命等量齊觀也是虛假的。後人看待今天的我們,也當像我們今天看待往昔的前人一樣。顧念今昔,情懷依依!所以在此(蘭亭集)序中,記下此次與會的人,錄下他們所作的詩篇。縱使時代變了,後世的環境事物也將不同於今日,但能興發人們情懷的感動是相同的。後代追昔憶往的讀者,也將會從這篇序文得到感動、觸發!

文化典故:曲水流觴

「曲水流觴」也稱「流觴曲水」,在黃曆三月三日上巳節舉行。曲水流觴故事,起於晉時。(見宋代吳自牧《夢粱錄.卷二.三月》)這是源於古人修禊習俗中的一種遊憩活動。

古人有修禊的習俗。每年黃曆的三月三日,在水邊盥洗潔身,藉以禳除疾病和邪穢。晉朝詩人名士舉行修禊遊憩雅宴時,從清澈溪流引水進入人工做成的曲折水道,稱為曲水。參加雅宴者坐在曲水畔,在曲水上游放下酒杯(盛於荷葉或其它東西之上),任它順水流下,擱淺在何處,則由最近的那人取酒而飲並賦詩,作詩不成則罰喝一大杯酒。據宋代桑世昌的《蘭亭考》記載,這次王羲之的曲水雅宴,賦詩得兩篇的自王羲之、謝安以下有十一人,成一篇的有十五人,共得詩作37篇,作詩不成被罰酒的凡十六人。

品賞:王羲之《蘭亭集序》展現的生命哲思

《蘭亭集序》是王羲之在大自然懷抱中的曲水流觴雅宴間,在古往今來的天地中悟道之作。展現他在短暫的生死之間,追尋生命的存在價值的哲思。

上巳節修褉的曲水邊,羲之在良辰美景之中,感受到生命「修短隨化,終期於盡」的悲痛——人生的長短,身不由己,完全聽任造化的安排,而不管壽命是長也好、是短也罷,生命終要面對燒盡的那一刻,這真是生命永遠不能排解的悲痛啊!

羲之怎樣脫開自己沉重的悲痛?怎樣悟道轉為開懷呢?他從今昔之人生命感動的共振——「興感之由」的契合,悟到代代的生命是為一體的,今昔之人雖然所處的時代環境不同,然而,由於在精神境界上卻能感觸相通而契合,因為契合代代的生命終將生生不息——「後之視今,亦猶今之視昔」,他從而悟道而消解了生命長度不在己,「修短隨化,終期於盡」的深切悲痛。王羲之肯定《蘭亭集》中留下的詩篇,也會是觸發後人感動的一個遺產。

我們今天的人回顧一千七百年前的《蘭亭集》,看到詩集為那些遠逝的作者,留下不滅的定位,而王羲之寫的《序》,將自在的情懷灑落天地間,讓人一再回味至今。《蘭亭集序》中天人合一的精神境界,為後代的文人名士開展了遊憩與修養的生命空間,這種精緻的中華文化精神更傳入東瀛,成為日本文化美學的重要壤土,對日本傳統文學起到了巨大的模範、啟發作用。

仙風道骨王羲之

王羲之(西元303年—361年)出身晉朝琅琊世族,父親王曠是淮南太守。王敦、王導這兩位東晉權臣是他的伯父,對他很器重。《晉書》記載王羲之以骨鯁正直聞名,淡泊灑脫率性,不受世間名利拘絆。羲之自述「素自無廊廟志」,就是說他志不在名利官場,在修道,有超然塵外之念。朝廷公卿愛其才器,屢次徵召他為侍中、吏部尚書,他並不為所動,朝廷授與護軍將軍,他還是推遷不受。

後來王羲之是怎樣走入官場的呢?揚州刺史殷浩規勸他應召入朝為官。殷浩說國家正處在興衰轉替之際,「豈可以一世之存亡,必從足下從容之適?」王羲之因而放棄了一生從容悠遊的志向,為國家存亡效命,出任護軍將軍,但願「謹守時命,宣國家威德」,出使他邦,為國宣威。不過,他不得時機伸展這個志願,最終出任會稽內史,拜右軍將軍。

王羲之雅好養性修道,初到浙江會稽,便有了在此了卻官職的心願。《蘭亭序》就是在江南會稽的佳山佳水間寫下的。在永和九年的這次曲水流觴賦詩雅宴的兩年後,王羲之就永遠離開了官場,解除名利拘絆,與東土人士盡山水之遊,回歸他的求道之旅,去尋找他真命中的契合。@*#

─點閱【名作故事】系列─

責任編輯:王愉悅