深秋盡染,金黃色的樹葉鋪滿大地,一襲白綢裙的女子懷抱琵琶,素手皓腕,沐浴在秋意之中,盡顯成熟之美。彈指間,婉轉的琴音隨風而起,訴說著無盡的情懷。

提到琵琶,很多人都會想到白居易的《琵琶行》,及詩人「同是天涯淪落人,相逢何必曾相識」的感慨。據說在唐代,上至宮廷樂隊,下至民間演唱都少不了琵琶,琵琶是當時非常盛行的樂器,在樂隊處於領奏地位。

最近看到《神韻作品》中的視頻採訪《穿越迫害的藝術家:梁玉》,被藝德雙全的藝術家的經歷深深觸動,不自覺地看了多遍,也暗自尋思,在這樣的藝術家手中,也許琵琶的角色自此將更加發揚光大。

梁玉說,古人做事,出發點「並不在事情的成與敗」,而「是會從道義的角度出發,該做就去做了;那些違背道德倫理的事情,哪怕有再多的好處,他也不會去做」,梁玉在經歷迫害時常想到這些。

梁玉從小見證了母親因為修煉法輪大法而遭受中共迫害的經歷,對「真、善、忍」的信仰也深深地影響了她,從此走入修煉之路。後來,從事琵琶專業學習的她有幸考入神韻藝術團,成為了一名真正出色的琵琶演奏家,為復興與弘揚中國傳統文化傾心盡力。

琵琶錚錚,心語聲聲。在梁玉手中,琵琶再無千年前的寂寥落寞、失意感傷,取而代之的是純正的美、無私的善,和慈悲救人的博大胸懷。

從昭君的出塞到梁玉的堅守

梁玉自說,辭別父母時感覺有如木蘭從軍的悲壯豪氣,我眼前出現的畫面確是王翰的名句「葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催」。原本悠閒寬綽的生活,為了追尋「真、善、忍」,弱小的她卻都放棄了,歷史上能有幾人呢?

由梁玉不由地想起了心繫家國天下的王昭君,她也曾辭別中土,遠走異域,一己綿薄之力卻勝千軍萬馬。

昭君生長於竹外桃花、鳥鳴溪清的秭歸,精通曲藝。據傳出塞的路上,她懷抱琵琶,馬嘶雁鳴,離愁切切,於是邊走邊彈。昭君容顏傾國、琴聲動人,連南飛的大雁都忘記了振翅。

梁玉五歲時,一個難以置信的偶然機會,讓她與琵琶結下了不解之緣。經歷了世事變遷、人生的千迴百轉,梁玉說:「一切都是值得的,讓我吃多少苦,再來這麼一場,我都願意!」眉宇、唇齒間流露出的堅韌與義無反顧,讓人欽佩不已。

同是一把琵琶,當年在昭君腕下,書寫了「落雁」的典故,演繹了大漢與西域六十年的和睦;如今梁玉手中,在復興中華傳統文化的路上,期待著更大的輝煌。

一把「琵琶」暗藏玄機

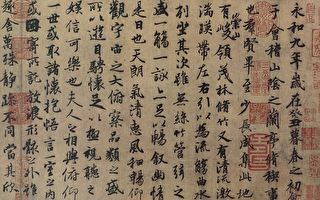

《神韻作品:琵琶抒懷》中也有講解,琵琶名稱源自其彈奏動作:推手向前為琵(批),引手向後為琶(把)。當然,也有解「琵琶」二字上部的「珏」,意為兩塊玉相擊發出的清脆悅耳之音,也許就是柳宗元描述的「如鳴佩環」吧。

琵琶有兩千多年的歷史,傅玄《琵琶賦》中記載,琵琶最早出現於漢武帝時期,為抵禦匈奴,漢室遠送公主和親西域。在公主臨行前,特將琴、箏、築等樂器改裝為便攜的琵琶,以紓解她旅途勞頓及思鄉之情。這便是琵琶的緣起。

琵琶由純木製成,琴面採用梧桐木製作,琴箱一般由紅木或紫檀木製成。桐木高大挺直無節,日久而蟲不蛀,水漬而木不腐,日晒而不折裂,紋理細膩、木質緊密,據傳古琴均為桐木所製。而中國自古也有神鳥鳳凰「非梧桐不棲」的說法。

據說,桐木很有靈性,古書中提到,梧桐能「知閏」、「知秋」。也就是說,每條枝上,平年生十二葉,兩邊各六葉,到了閏年則生十三葉;清康熙年間的《廣群芳譜》中有「梧桐一葉落,天下盡知秋」的說法。

琵琶療癒及以慈悲治國

晉孫該《琵琶賦》中描繪琵琶聲「離而不散,滿而不盈,沉而不重,浮而不輕」,「疏密有程」「絀邪存正」,就是節奏有度,可去除邪念,歸正人心。

《左傳》中說,音樂像藥物一樣,可使人百病不生,健康長壽。

南北朝時期,佛教傳入中國,每逢佛教信徒講經佈道時,總要演奏音樂。在唐代流傳下來的佛經故事中,常有關於琵琶迎神的記載。

說到這裡,不由得想起,多年前曾遊覽中國的四大石窟。特別在敦煌莫高窟時,仰望洞窟中的壁畫、造像,心中有莫名的感慨,在第112窟,看到反彈琵琶的伎樂天。

後來才知道,琵琶在這裡已經不只是樂器,而是播撒甘露、教化人心的法器了。據考,在敦煌壁畫中,琵琶出現了六百多次。

琵琶作為法器更為直白的表徵,就是在佛教四大天王之一的東方持國天王的手中。在石窟與廟裡也都能看到。「持國」表示以慈悲治國、保護眾生。持國天王身體為白色,手持琵琶,表明是主樂神,要以音樂度化眾生;治國有如彈奏音樂,要像甘露潤澤心靈,要有章法、禮制,也要張弛有度。

而今,看到那些典故傳說、石窟廟宇的古老畫面在神韻舞台上鮮活的再現,我才明白,一部樂器之中暗藏宇宙時空、天地方圓,那琵琶、笛子、二胡,遠不止是樂器、承載著技法和藝術,而是實實在在的生命,他們的身體與人身一樣,都對應著宇宙的機制,有德有藝之人以某種方式彈動,便會啟動與宇宙相連的機制,從而歸正人心、社會,乃至宇宙。

而我們叫做樂器的,如琵琶等的生命,也在千萬年漫長的等待中,經歷了滄桑輪迴,如今共奏復興傳統文化的樂章。也許,這也正是梁玉等神韻藝術家們義無反顧堅守和期盼的吧。

歡迎了解更多《神韻作品》:

官網:神韻演員專訪

IG: https://www.instagram.com/shenyunworks/

臉書:https://www.facebook.com/ShenYunZuoPin

推特:https://twitter.com/sycreations_ch

責任編輯:高靜#