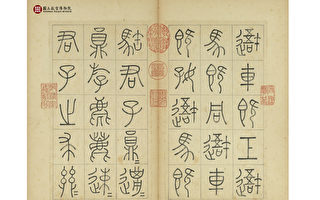

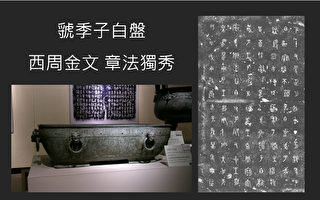

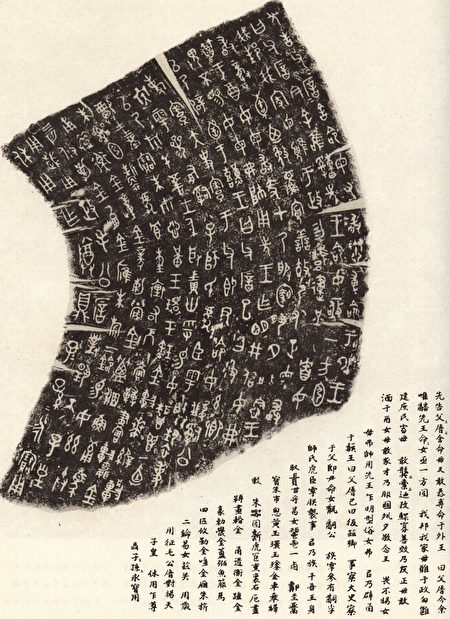

「毛公鼎」,西周晚期青銅器,因作器者毛公而得名,清道光二十二年(1843年)出土於陝西岐山。它高53.8厘米,口徑47.9厘米,重34.5公斤,現藏於台北故宮博物院。「毛公鼎」是特定禮器,典雅堂皇,與「散氏盤」、「大盂鼎」、「虢季子白盤」並稱為四大國寶。

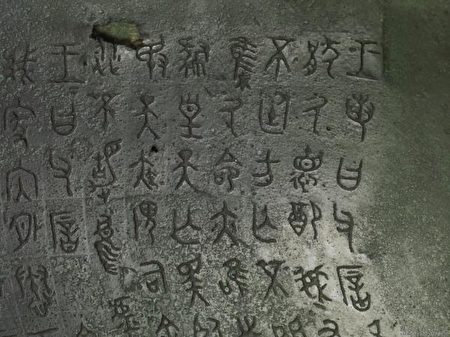

《毛公鼎》銘文共32行,497字(一說500字),為舉世青銅器之最。清末著名書法家、教育家李瑞清題跋毛公鼎時曰:「《毛公鼎》為周廟堂文字,其文則尚書也,學書不學《毛公鼎》,猶儒生不讀尚書也。」從此,書法界有一種傳言:「學書不學毛公鼎,縱是用功也枉然。」這種說法雖然出自於某些書家、學者的觀點,但是也反映出了《毛公鼎》在書法史上的傑出地位和文化史上的重要價值。因此,從清末民初至今,凡銘文愛好者無不臨摹賞讀,特別在金文臨習、創作的書家中,對於《毛公鼎》的傳統書法風格之美,無不為之傾倒。

《毛公鼎》銘文記載了西周後期周宣王亟思振興朝政,冊命重臣毛公統領朝廷百官,並飭令勤公無私,最後頒贈命服厚賜。而毛公為感謝周王,特鑄鼎銘恩以記其事,並願以此鼎傳之於後世。內容以古雅精奧的文風表達了宣王對毛公的殷切期待,除印證西周時期的行政及典章制度,也為西周「宣王中興」及不見於文獻記載的毛公,提供了詳實的史料,極具歷史研究價值。

《毛公鼎》銘文與道契合

《毛公鼎》銘文共分五段,均由「王若曰」、「王曰」領首,體例與《尚書‧文侯之命》相似,開篇:

王若曰:「父瘖!丕顯文武,皇天引厭厥德,配我有周,膺受大命,率懷不廷方,亡不閈於文武耿光。」

「王若曰」是《尚書》之《商書》、《周書》中較為常見的一個詞語,出現在王發布的「命」或「誥」之前,起著引領全篇的作用。而周宣王稱毛公為「父瘖」,顯示毛公是周宣王姬姓宗族中一位長輩,即周宣王的叔父。此段大意是:

王曰:「父瘖啊!偉大英明的文王、武王,上天施予其深遠且充足的德行,讓我們周國能匹配於他門,我們衷心地接受了皇天賦予的偉大使命。拊循懷柔了那些不來朝聘的方國,使之無不在文王、武王明亮光輝潤澤之中。」

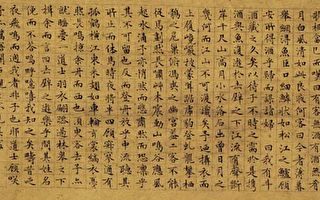

銘文前段為宣王對毛公的訓誥之辭,緬懷了周文王、武王如何享有天命、開創國家,及宣王即位後對其所繼承的天命也戒慎恐懼。「肆皇天亡(斁)〔不厭〕,臨保我有周,丕鞏先王配命。」充分表現出古人「以德配天」的德治思想。透過銘文還可見到周王修德慎行,兢兢業業,以便能符合天意,勉力繼往開來,保持大命。

這「天人合一」「敬天保民」的思想也形成了中國美學以德為美、重視人格、推崇精神內涵的審美取向,也是西周金文書法品評的精髓。

《毛公鼎》銘文書法導讀

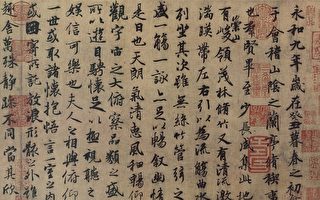

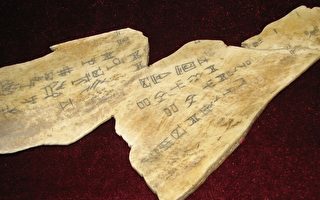

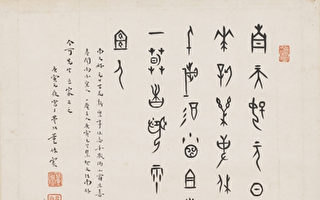

面對《毛公鼎》銘文各種拓本繁多,我們不由感到驚歎:在東漢造紙術發明之前,我們中國書法幾乎全都是載體發展起來的。諸如甲骨卜辭、青銅器、權量、竹木簡、磚瓦陶、摩崖石刻等。經過拓印,這些古代書法載體流傳下來,與宣紙墨跡同輝,生動多姿。西周晚期金文《毛公鼎》就是載體書法的經典,它代表了西周書法藝術的高超境界,成為當今金文書法成就的典範。

由於對上古金文的崇愛,九十年代初,筆者購入上海出版發行的《兩周金文選》,本編共刊出精湛的銘文三十篇,將其視為學習的寶典,三十多年來,不斷地演讀、臨摹,以至於發展到創作。其中尤其是《毛公鼎》銘文,其古奧、高古的書法藝術,使我開闊了眼界。現就學習《毛公鼎》的書法體會,概括為以下幾點:

1. 銘文字構取縱勢多變化。字構即字的結構,也稱布白。從《毛公鼎》的整體銘文篇幅觀察:其字的結構瘦勁修長,縱勢高挺,字形大小錯落,一派天機。全篇銘文排列工整,筆畫勻稱飽滿,端莊靜穆。但從細微分析:《毛公鼎》筆畫變化懸殊,筆觸有輕有重,運筆有轉有折,收筆有尖有圓。字形有方有長,有正有欹。帶給人們一種內藴緻密,縱勢向上的感受。

2. 銘文筆畫搭接明顯。《毛公鼎》銘文篇幅光大,字數繁多,整體渾然天成,用筆以中鋒裹毫為主,似乎每字一筆呵成,其實很多字都是用接筆和搭筆的方法而成的。從銘文中可以發現,在字的入筆與收筆的過程當中,都是前一筆運行未能達成其意,後一筆搭筆完成,使之兩筆重合,而將搭接筆痕藏於筆畫之中,只有經常研習書法的人才能體會到其中的奧妙。《毛公鼎》中還有一些曲畫,也就是一些弧筆的字兒,需要分兩筆或多筆完成的,其交接處可以採取對接、順接、反接等方式,將弧線頭尾連接,以達其銜接處不漏鋒毫。

3. 銘文裹鋒內斂。縱觀銘文字字相生,錯落有致,凡通篇用鋒之法,此銘多見於中鋒裹鋒為主,即起筆呈反方向運行,「欲右先左,欲下先上」。行筆過程又保持了中鋒運筆的規則,寫出的線條飽滿而挺拔,輪廓光華平整。但也有捻著筆桿轉動,謂之絞鋒的運筆方法,這種方法可以使線條出現蒼樸老辣之感。尤其是這種以筆穎毫端運行於點畫正中,保持點畫起筆之圓輝形態,在近三千年前的西周已被運用,可見《毛公鼎》表現出高超的形式美、具有極高的書法藝術價值。

4. 章法別有意趣。此鼎隨著腹內的圓弧,工匠藝術家們用自己的智慧和奇妙的創意,將複雜的熔鑄工藝溶入《毛公鼎》器物的製作當中,歷經反覆推敲,把器具的造型、大小、文句及銘文的書寫位置,縱勢依器物形狀分布,寫出了以平底向上流動的曲線之美和出奇的驚喜:使一些曲直、斜正、大小的字,隨著弧形的意韻,彎斜排列,筆法精嚴,線條凝練,通篇看它縱有行,橫無列,磅礡恢弘而又不狂怪怒張,渾凝拙樸又不失靈動自然。

青銅禮器上刻鑄的紋飾與銘文,每每展現商周時期的人文思想、生活風貌,皆能反映其時代精神。毛公鼎大口圓腹,口沿上有兩隻大耳,腹下三隻獸蹄形足。端正渾厚的器形,與銘文質樸沉雄之書風以及與宣王對毛公委以重任的呼應下,更顯其莊重肅穆。@*

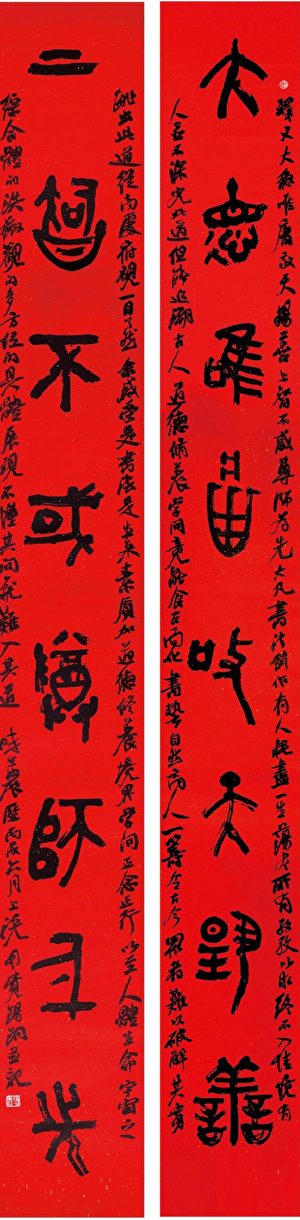

大德唯庸敬天揚善 上智不惑尊師為先(劉錫銅提供)

責任編輯:林芳宇#