文藝復興究竟是為了榮耀上帝還是人類文明?

我對意大利最早的記憶是在威尼斯。小時候,我在聖馬可廣場上追逐鴿子時,彷佛像愛麗絲夢遊仙境般,出現在這樣一個陌生又奇妙的世界裡;我的父親則在一旁用水彩將當下的景象描繪下來。

長大後我開始學習藝術史,經常需要從讀書的地方——奧地利的薩爾斯堡(Salzburg),前往意大利的翁布里亞(Umbria)和托斯卡納等地旅行,學習關於教堂、修道院和博物館藝術品的知識。

隨後,為了學習古典雕塑,我搬到了佛羅倫斯,終於在這座充滿文藝鉅作和歷史典故的城市居住了下來,這座孕育意大利文藝復興的城市。

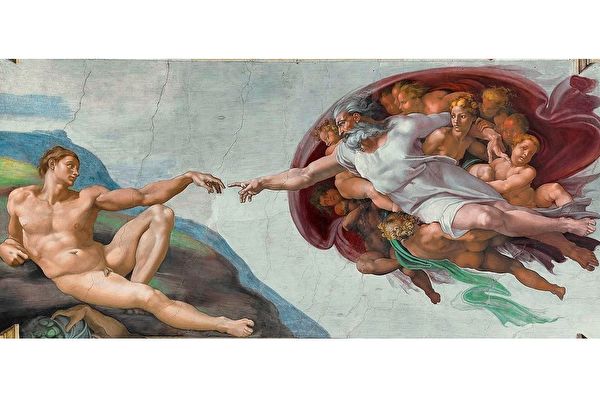

由於透視法、人體解剖學的運用,以及對光影理解上的創新,使意大利文藝復興蔚為風潮;後來更因為米開朗基羅在羅馬西斯汀教堂的天花板畫下了著名的《創世紀》壁畫,將文藝復興帶入高峰。然而,會讓我們讚歎這時期匯集如此大量的傑作,不僅只是表現在創新而已,其實,還有其它更超凡的價值。

關注啟蒙時代的歷史學家們,喜歡將文藝復興時期詮釋為人類文明朝向現代世界的第一次轉變。他們認為意大利文藝復興,其實是處在中世紀的黑暗時期,也是一個反對享樂的文盲社會,但因為藉由重新詮釋希臘思想後,才得以破繭而出。文藝復興正是透過人體來探索物質之美,而且藝術家不再聚焦上帝,轉而開始相信自己。

這樣聽起來好像有些道理;但是,這與我所了解和喜愛的意大利卻毫無關聯。任何曾在意大利博物館和教堂,親身體驗過藝術的人都知道,那樣的論述其實與事實相差甚遠。不論是在文藝復興期間、之前或之後的絕大多數作品,其實都是致力於表現對上帝的信仰。

文藝復興起源於中世紀

為了更清楚了解是什麼原因點燃了藝術的黃金時代,我們必須率先質疑一種說法,那就是「一個失落的文明突然在意大利重生」。

專長研究文藝復興的歷史學家約翰‧蒙法薩尼(John Monfasani)揭開了我們對黑暗時代的誤解,而這種誤解其實是受到好萊塢一些著名電影的深刻影響,例如《玫瑰之名》、《羅賓漢》和《達‧芬奇密碼》等。大多數電影將中世紀的歐洲,描繪成充滿暴力和落後的時代。

蒙法薩尼將這些誤解澄清。他在針對斯蒂芬‧格林布拉特(Stephen Greenblatt)撰述《大轉向:物性論與一段扭轉文明的歷史》(The Swerve: How the World Became Modern)的書評中,指出關於這本《紐約時報》暢銷書所依據的論點,其實有許多與事實不符之處。

「為了闡明《大轉向》中錯誤的程度,我將逐一回顧作者格林布拉特對中世紀的描繪。首先,當時整個文化環境,很可能開始遠離閱讀和寫作,這可能是真的。然而,這在中世紀的歐洲並沒有發生。事實上,中世紀歐洲反而被認為是對書籍最友善的時代,且不論是基督教、希臘或羅馬等,書籍幾乎都被賦予圖騰式的絕對權威。中世紀的讀者和作家,不僅是神職人員,而且連文史工作者,都深受聖經經文和文獻記載的影響,尤其在10世紀以後」。

假設我們知道中世紀的修道院,不僅只是建造用來祈禱,反而還是知識交換、創造力和學習的聚集地。那麼,我們就可以進一步假設,中世紀人們的日常生活與其它任何時代一樣複雜,也充滿了愛、恨、信仰、懷疑、好奇和無知。在這種情況下,就為我們提供更準確的畫面了。

放眼中世紀的藝術,歷經數百年的不斷創新,更是美不勝收。因此,很顯然,西方文明儼然是誕生於中世紀的歐洲。

來自意大利北方的影響

這些進步的軌跡,能夠在各個時代的藝術作品中發現。在意大利遙遠的北部,我們發現了對人物描繪的卓越。例如,根據德國藝術史學家恩斯特‧貢布里希 (Ernst Gombrich) 推測的日期來看,早在1220年,在德國班貝格大教堂中的一座雕像《班貝格騎士》(Bamberg Rider )就展示出真人大小騎馬的姿態,比例極佳,衣著精緻,馬匹肌肉線條發達等。

油畫技術起源於北歐國家,它的發揚要歸功於比利時布魯日(Bruges)的揚‧范艾克(Jan van Eyck)對現實主義的渴望。15世紀初,范艾克和同時代的佛蘭德斯(今比利時北部)畫家們,展現出前所未有的繪畫水平,表現在對金屬、玻璃、天鵝絨、棉和絲綢等各種質地的細節上。他們的藝術源自於哥德式藝術晚期的袖珍畫作。

然而,這些佛蘭德斯藝術家們,卻鮮少被認為對意大利文藝復興帶來重要的影響。甚至連藝術史學家自19世紀以來所提到的「佛蘭德斯原始畫派」(Flemish Primitives)一詞,都似乎帶有偏見。其實,只要看一眼范艾克的巨作《根特祭壇畫》(Ghent Altarpiece),就知道它絕不「原始」,因為該作品不但質量出眾,而又富象徵意義。

那麼,關於意大利文藝復興,最終戰勝黑暗中世紀的敘述從何而來?要找到答案,我們需要檢視創造出「文藝復興」這個名稱的起源。

文藝復興一詞的發明者:喬爾喬‧瓦薩里

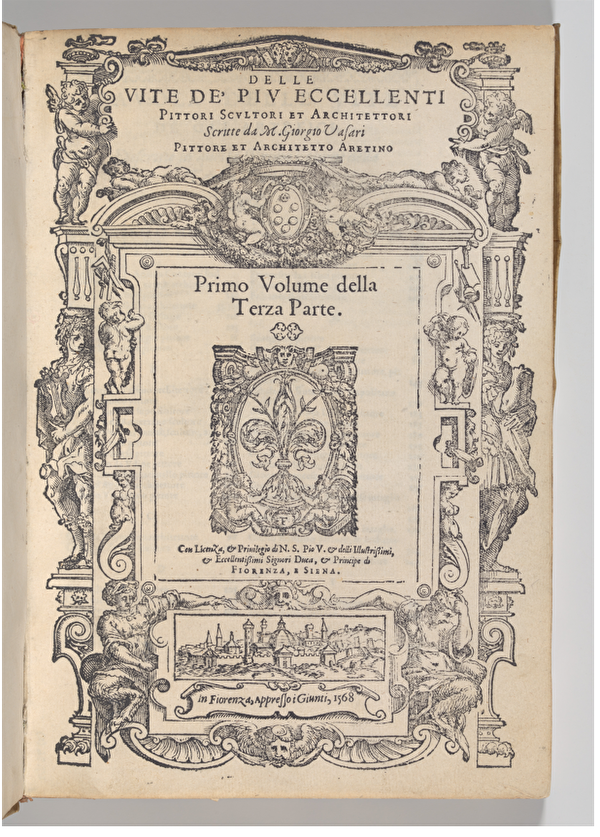

16世紀第一位藝術史學家喬爾喬‧瓦薩里(Giorgio Vasari)在他的藝術家傳記《藝苑名人傳》,全名《最優秀的畫家、雕刻家和建築師的生平》中首次提到了「文藝復興」一詞。儘管他的九本著作提及許多最傑出大師的生平和作品等寶貴信息,但是對於瓦薩里的所有描述,我們始終仍應持保留態度。

瓦薩里對文藝復興誕生的描述,尤其受到廣泛的質疑。在他書的序言裡,他將殞落後的羅馬帝國和文藝復興誕生以前所創造的一切,描述成怪物、野蠻、變形的建築物等,貶損了當時的世界。他總結了野蠻人是如何推翻羅馬帝國,以及新成立的基督教是如何在渡過「漫長而血腥的鬥爭」之後,進而剷除異教徒的古老信仰。然後,希臘思想在意大利獲得重生,最終把藝術帶到一個新的、值得他們慶祝的高度。

今天的歷史學家和考古學家都知道,這是對當時許多事件的刻意諷刺(以凸顯另一個美好)。德國藝術史學家格爾德‧布盧姆(Gerd Blum)在他的著作《文藝復興的發明者喬爾喬‧瓦薩里》(Giorgio Vasari, the Inventor of the Renaissance)中,首先就點出了瓦薩里對自己所處時代的讚美。

另外,英國藝術評論家瓦爾德馬‧雅努史查克(Waldemar Januszczak)在他的紀錄片系列《文藝復興解放》(The Renaissance Unchained)中也同樣批評了瓦薩里的說法。

此外,我們知道亞里士多德主義和基督教的融合,也自八世紀以來就蓬勃發展,而不是從文藝復興時期才開始的。

直至今天,我們才了解到,意大利的藝術臻於巔峰,係是根源於修道院作坊的悠久工藝傳統,以及許多國家和傳統影響所致。

文藝復興的作品想傳達什麼?

不論意大利文藝復興所引發的影響為何,那些所有已經發生的事件,至今仍讓世界各地的人們著迷不已,而且甚至比那些技術成就要遠大得多。

住在佛羅倫斯的期間,我記得每天都會騎著自行車穿過主教座堂廣場,並看到建於1425年至1452年間的聖若望(聖約翰)洗禮堂的《天堂之門》外頭,總是擠滿了成百上千的遊客。

洛倫佐‧吉貝爾蒂雕塑的大門,是我最常回去欣賞的一件藝術作品,因為它的壯麗,在看第一眼就令我震撼。米開朗基羅曾將其描述為「美麗得足以成為通往天堂的大門」。此外,這扇門特別令人印象深刻的是,門上的面板描繪出亞當和夏娃的創造:亞當正處於半意識狀態,身體騰空升起觸摸上帝而被賦予生命。

像這樣的作品,在欣賞的當下,時間彷彿靜止了一般,能同時意識到上帝造物之美,並發現我們人類文明是這萬物中更偉大的一部分。

瓦薩里在他的《藝苑名人傳》裡引用達芬奇著名的遺言:「我得罪了上帝和人類,因為我的作品還未達到應有的質量」。

雖然無法證明達芬奇是否曾在臨終前說過這段話,但因為瓦薩里的這番說詞,卻成為文藝復興時期藝術家們典型志向的表現,他們被比人類自己更偉大的價值所驅動著,只為榮耀上帝的創造。

原文The Italian Renaissance: To the Glory of God or Man?刊登於英文《大紀元時報》。

作者簡介:

喬安娜‧施瓦格(Johanna Schwaiger )是新大師學院(the New Masters Academy)的雕塑家和項目總監。

本文僅代表作者個人觀點,不一定反映《大紀元時報》的立場。

責任編輯:陳遇◇#