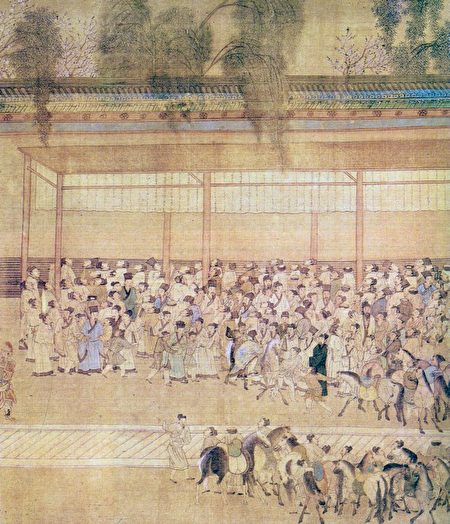

不管人是否相信,人一生中的功名利祿、壽命短長、婚姻狀況其實都早已註定,一般情況下絕非人力可改變。史書中關於命定之事記載了不少,本篇說說登第之事。

能否考中皆為命中注定

會稽人范春,頗有文采。明朝嘉靖年間參加科考。在考場中,他書寫完畢,手中拿著試卷校對,看著洋洋灑灑的文章,他躊躇滿志,心中暗自以為可考取解元。解元,是鄉試中的第一名。

就在他自鳴得意之時,突然一陣怪風掃過,將他的試卷捲走,瞬間不見了蹤影。范春嘆聲「命也」,投下筆墨,嘆息而出。

還有兩個彼此關係處得不錯的秀才,姑且稱之為秀才甲和秀才乙。他們在秋試前夕,同榻而眠。秀才甲等秀才乙睡熟後,悄悄爬起來,偷偷將秀才乙考試中用的謄真之筆的筆尖咬掉。他大概是害怕秀才乙的考試成績超過自己。

第二天,秀才乙考試的時候抽取謄真之筆打算在試卷上謄寫文章時,才發現毛筆盡禿,一下子大驚失色。他只好用起草用的毛筆姑且代之,但寫出來的字濕污一片就像笤帚抹的一樣。沒辦法,他不得不向鄰座的幾位考生求助,其他人也沒有多餘的筆可以借給他。

秀才乙很難過,哭著想放棄考試出場。哭累了,他不知不覺打了個盹。朦朧中他感覺有神撫著他的背部說:「起來,起來,快寫,快寫!」他驚醒過來,再看毛筆,已經完好如初。他心中雖然有所疑惑,但還是拿著筆馬上寫了起來。最讓人稱奇的是,等他謄寫完畢,毛筆依舊是禿筆尖。

秀才乙到二門處交卷,秀才甲正在那裡,還迎上來問道:「考試寫的文章稱心嗎?」秀才乙答道:「沒什麼,只是勉強完成罷了。」心中有鬼的秀才甲面紅耳赤,找了個理由搬去了其它地方住。

放榜後,秀才甲落榜,而秀才乙則考中頭名。心術不正、嫉妒害人也是秀才甲名落孫山的重要原因之一吧。這真是「人心生一念,天地悉皆知,善惡若無報,乾坤必有私」。

登第時間早已定

明代曾做過國子監祭酒、吏部左侍郎的顧起元曾說,他夫人的祖父王西冶昔日在諸生中聲名最高,並得到順天府某公的欣賞,還聘請他教導自己的兒子。

正德丁卯鄉試結束後,官府填榜。科舉時代將考試錄取者的姓名寫在榜上,謂之「填榜」。然而填榜將要結束,也不見王西冶的名字。某公對主考官大聲說:「我應天學子中如王鑾者,國士無雙,何以榜上無名?如果沒有他的名字,榜就不能出。」

第二天就要放榜,主考官沒辦法,只能連夜重新查閱試卷,根據號碼,找到應天府的學子三十人。將試卷一一拆開,拆到第二十九人都不是王西冶,某公怏怏不樂。這時,主考官與監試官說:「天亮了,再不填榜就來不及了。」某公只得同意以二十九卷人名填榜張貼。

等到發榜後,第三十卷還在主考官的案頭。主考官打開一看,卻是王西冶。他趕快告訴某公。大家一起慨嘆命數如此,無法強求。

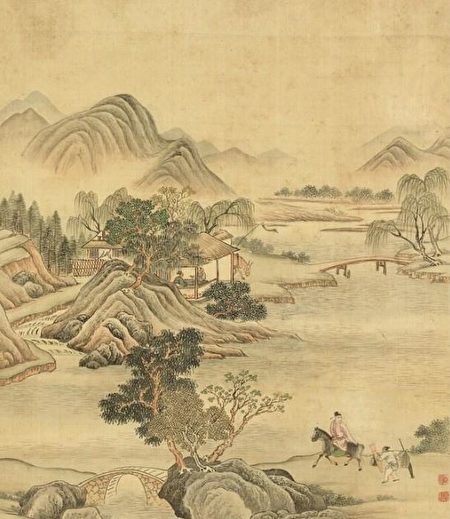

後來王西冶以貢士身分赴京考試,他自覺以其才必登第,因此一路遊玩著前往南京國子監。等到他八月初抵達,科考已經開始。司成石公為了測試他的水平,讓其做《彝倫堂記》。「彝倫堂」是國子監藏書的地方。寫完後,石公大加稱賞,便利用自己的關係將他送入考場。放榜後,王西冶果然中第,次年成為進士。

名次在狀元前

張黼(fǔ),直隸松江府上海縣(今屬上海市)人,明朝政治人物。未及第時,他曾經夢見有人對他說:「你的名次在狀元之前。」醒來後,他回想夢中之言,感覺自己登第無望,因為哪有名次排在狀元前頭的,因此有些沮喪。

憲宗成化丁未(1487年),他參加會試。放榜後他名次是二十,而江西鉛山的費宏是第二十一名。他排在費宏前一名。其後在殿試中,費宏被點中狀元,而張黼則名列三甲第六十一名進士。夢不虛也。

張黼年幼時,還曾夢見神示「府丞」二字,當時不知道是什麼意思。等到致仕,他被任命為應天府府丞。果有府丞之命。

古往今來多少事,都在告訴世人一個理:命運天定,絕不是人力所能改變的啊。

參考資料:《涌幢小品》

責任編輯:李婧鋮 @*#