好久不見,大家最近過得怎麼樣呢?我記得上次坐在這裡和大家見面已經是將近一年前的事情了,我去年的工作安排得非常滿,一直沒擠出來時間出視頻,結果一轉眼一年就這麼過去了。

既然馬上又要過中國新年了,那咱們今天就來聊聊和過年有關的一個節日。

俗話說「過了臘八就是年」,傳統的中國新年是從臘八節開始的,家家戶戶是從這天起,就開始置辦年貨,準備過年了。

那這個習俗是怎麼形成的呢?我們為什麼要慶祝這個節日呢?還有五千年前的人們也和今天一樣過臘八嗎?這些問題咱們今天一個一個地來解答。

起源

這個節日最早可以追溯到上古時期的三皇五帝時代,那個時候它有另外一個名字。

根據戰國時代成書的《禮記》記載:

「天子大蜡八。伊耆氏始為蜡。蜡也者,索也,歲十二月,合聚萬物而索饗之也。……八蜡以記四方。」《禮記‧郊特牲》

首先,臘在上古時代是寫作蜡的,天子要舉行大蜡,祭祀八位掌管農業的神靈,來感謝他們過去一年的保佑,和祈盼新的一年風調雨順、五穀成熟。

那伊耆氏是誰呢?伊耆氏是上古時代的天子號,有人說是神農,也有人說是帝堯。

總之呢,是伊耆氏開啟了這種十二月祭祀的禮儀。每年的黃曆十二月就叫做蜡月,而舉辦蜡祭的這一天就叫做蜡日。

蜡祭在夏商周這三代都延續了下來,只不過每個朝代的叫法不同,蜡日的具體日子也不相同,唯一不變的是,那個時候的蜡祭是非常隆重的節慶。

東漢的蔡邕在《獨斷》中寫道:「臘者,歲終大祭,縱吏民宴飲。」

《禮記》中還有這麼一段記載:

子貢觀於蜡。孔子曰:「賜也樂乎?」對曰:「一國之人皆若狂,賜未知其樂也!」子曰:「百日之蜡,一日之澤,非爾所知也。張而不弛,文武弗能也;弛而不張,文武弗為也。一張一弛,文武之道也。」《禮記‧雜記下》

説有一年孔子和子貢觀看臘祭,孔子問子貢他高興嗎,子貢說:「一國的人狂歡得都像瘋了似的,我不知道這有什麼好高興的。」

孔子說:「人民辛苦了一年,才有這一天的享樂,其中的道理不是你能體會的。要一張一馳,勞逸結合,這才是周文王和周武王治國的方法。」

所以說,從上古時代開始,臘月對人們來說就代表著終於到了可以放鬆休息的時候了,而臘日是帝王和百姓們都要舉行隆重祭祀來答謝神明一年的守護,以及祈求來年豐收的重大節日。

佛教東傳

到了漢代,佛教從印度經過西域正式傳入中國後,逐漸地越來越被中國的百姓所接受,這個時候,有一個關於佛祖釋迦牟尼的故事也隨著流傳進了中國。

在南梁時代的《釋迦譜》中記載說,當時還是印度王子的釋迦牟尼,感悟到生命的無常,於是放棄了榮華富貴和王位,出家吃苦修行。在苦行修煉的六年時間裡,每天就吃一粒麻和一粒麥,甚至有時候七天才吃一次。他的身體已經消瘦得和枯木一樣了,但是也沒悟到修行的真義。

這時有一名牧羊女受到點化來供養森林裡苦修的王子,供上了用穀物和奶一起熬製的乳糜粥。王子喝完後恢復了體力,終於在菩提樹下開悟成佛。

後來佛陀悟道這一天就被稱為成道節,僧侶和信眾們都會用穀物煮粥來供佛,慶賀佛陀成道。

又因為這一天在中國是黃曆的十二月初八,也就是臘月初八,所以中國人就叫它臘八節。

慢慢地,隨著佛教在中國的興盛,中國原本的臘日臘祭活動就逐漸地和佛教的臘八節融合在了一起,同時臘八節煮粥也成為了一個百姓們過節的固定習俗。

臘八粥

其實臘八節的粥最開始並不是我們今天熟悉的樣子。

紀錄北宋民情的《東京夢華錄》裡寫道:

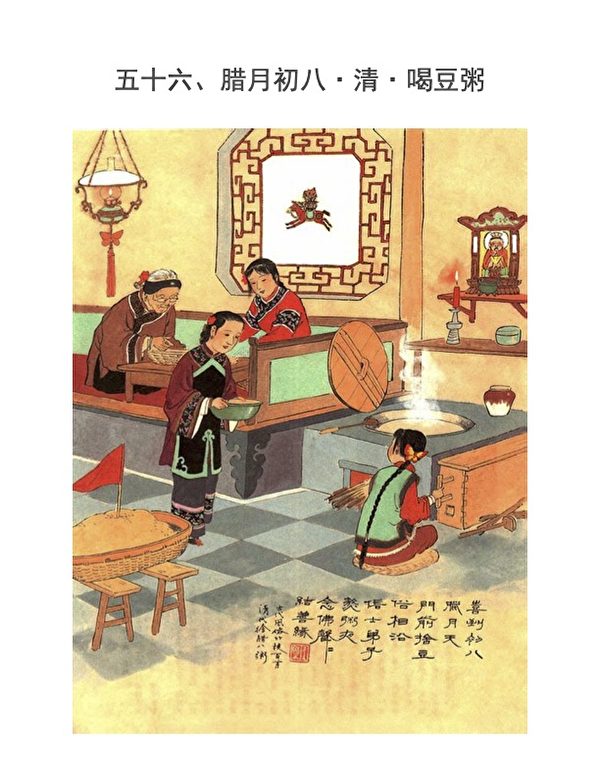

「初八日,街巷中有僧尼三五人,作隊念佛,以銀銅沙羅或好盆器,坐一金銅或木佛像,浸以香水,楊枝灑浴,排門教化,諸大寺作浴佛會,並送七寶五味粥與門徒,謂之『臘八粥』。都人是日各家亦以果子雜料煮粥而食也。」

臘月初八,各個大的寺廟會舉辦浴佛會,並且分派七寶五味粥給門徒們,這個七寶五味粥就被命名為臘八粥。

但那個時候的臘八粥裡只有七樣東西,它是有說法的,分別對應著佛門七寶,所以它又被稱為佛粥。

明代的宦官劉若愚在《酌中志略》中記載,宮中也吃臘八粥,煮好之後先供佛,然後再全家一起分食或者相互餽贈。

「宮中臘八十二月初八日,吃『臘八粥』。先期一日泡棗湯。至初八早,加粳米、白果、核桃仁、栗子、菱米煮粥供佛。聖前戶牖、園樹、井竈之上各分布之,舉家皆吃。或亦互相餽遺,誇精美也。」

到了清代,臘八粥越做越精緻,說法也多起來了。

像《燕京歲時記》中紀錄的:

「臘八粥者,用黃米、白米、江米(*糯米)、小米、菱角米、栗子、紅江豆、去皮棗泥等,合水煮熟,外用染紅桃仁、杏仁、瓜子、花生、榛穰、松子,及白糖、紅糖、瑣瑣葡萄(*無核葡萄),以作點染。切不可用蓮子、扁豆、薏米、桂元(*桂圓),用則傷味。

「除祀先供佛外,分饋親友,不得過午。並用紅棗、桃仁等製成獅子、小兒等類,以見巧思。」

臘八粥裡要放黃米,大米,糯米,小米,菱角米、栗子、紅江豆、去皮棗泥等等一起煮,還要用一大堆堅果、果仁和葡萄做裝飾。

而且還說不能用蓮子、扁豆、薏米,或者桂圓。只不過這四樣東西咱們今天超市裡賣的八寶粥裡一般可都是有的。

而且你知道嗎,八寶粥它的原身其實就是臘八粥,八寶粥是清朝才出現的名字,可能中國人圖吉利吧,就把佛粥裡原本的七寶變成了八寶。

除此之外,臘八節還有泡臘八蒜,製造臘藥、臘酒和臘肉等等的習俗。

其實你發現了沒有,從臘日到臘八,雖然這個節日隨著時間的發展,和最開始的面貌不一樣了,但是有一點是沒有變的,那就是百姓們對於神佛那顆虔誠敬仰的心。

不管是臘日裡人們祭祀時感激神明的賜福,還是後來人們用臘八粥來表達對佛祖證道的敬佩,都能反映出傳統文化裡人們對於天地神佛的那種敬畏,這種敬畏也促使人們用更高的道德標準來約束自己,在我看來這是古代社會和現代社會最根本的區別。

希望你看完今天的視頻呢,以後每次喝臘八粥的時候,都能想起來它的起源,以後過節的時候,也會覺得更有意義

那過了臘八,就要開始準備過年了,下集視頻,我們來講講中國新年。那咱們下次再見啦!

▼ 相關影片

本文由愛麗Ally授權刊登。點閱更多視頻。

責任編輯:王愉悅#