康熙皇帝稱頌孔子為「萬世師表」,御匾賜孔廟,自此而往清朝世世續此傳統。一匾一詞在文化傳統中承先啟後:「生民未有」、「與天地參」、「聖集大成」、「聖協時中」、「德齊幬載」、「聖神天縱」、「斯文在茲」和「中和位育」,這些匾詞都是出自一本本傳統古籍,闡揚了什麼中華文化精神呢?

清朝時,京師孔廟禮器悉備,數千年前的古樂器都備列台階下,又有經歷風剝雨蝕的周宣王時代的石鼓十具[1] ,也列於階下,展現了孔子傳述的中華文化道統,在民族生命傳承中的重要地位。

歷代對孔子維繫傳統綱紀,傳承道德倫常穩固社會,以及有教無類的師範都非常崇敬。唐太宗奉孔子的儒家思想為治世圭臬,大興儒學。到了清朝,自聖君康熙皇帝傳至光緒皇帝,都賜匾孔廟,懸掛在曲阜孔廟大成殿的月形梁上。

康熙皇帝崇敬孔子,不僅徒步親臨孔廟祭祀,更御筆親書「萬世師表」匾額,御賜孔廟。自此而後,清朝歷代皇帝御賜孔廟匾額,匾額中詞語僅僅用了四個字,卻是蘊含深厚典故,傳承幾千年的文化道統。分別是:

康熙帝御賜之寶「萬世師表」

雍正帝御賜之寶「生民未有」

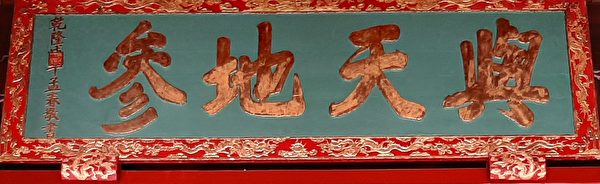

乾隆帝御賜之寶「與天地參」

嘉慶帝御賜之寶「聖集大成」

道光帝御賜之寶「聖協時中」

咸豐帝御賜之寶「德齊幬載」

同治帝御賜之寶「聖神天縱」

光緒帝御賜之寶「斯文在茲」

宣統帝御賜之寶「中和位育」

這些匾額都引用了典故,各闡揚了什麼中華傳統文化精神呢?一起來探索。(本文匾額攝於臺灣臺南「全臺首學」——孔子廟)

清代皇帝頒孔廟御匾背後的典故

萬世師表:

這是對至聖先師孔子的尊稱。自從清聖祖康熙帝以「萬世師表」四字親題孔廟的匾額,後人於是以此專稱孔子。「萬世師表」語本《三國志ㆍ魏志ㆍ文帝紀》,昔時魏文帝下詔魯郡修孔廟,讚揚孔子的功績道:「昔仲尼資大聖之才……可謂命世之大聖,億載之師表者也。」[1]

生民未有:

讚頌孔子盡心盡力,盡力於淑世的理想,出類拔萃——可以仕則仕,可以止則止,可以久則久,可以速則速。語本《孟子ㆍ公孫丑上》:「自有生民以來,未有孔子也。」

與天地參:

形容孔子聖德的偉大,贊助天地化育生民萬物,足以配天地。此語出於《禮記ㆍ中庸》:「可以贊天地之化育,則可以與天地參矣。」

聖集大成:

讚揚孔子聖德和巧智兼備,信而好古,有條有理彙集整理古聖先賢留下的傳統文化遺產,將這些遺產及時保存了下來,同時,克服厄難周遊列國,不遺餘力,傳揚仁道之道統於天下。語本《孟子ㆍ萬章下》:「孔子,聖之時者也。孔子之謂集大成。集大成也者,金聲而玉振之也。」

聖協時中:

「時中」指君子之道合乎時宜,無過之無不及。此語讚揚孔子之德與道切合時宜,合乎中庸之道。語本《禮記ㆍ中庸》:「君子之中庸也,君子而時中;小人之中庸也,小人而無忌憚也。」

德齊幬載:

此語讚頌孔子之德,至大至廣,如天地能覆載生民與萬物。幬(音同「到」),意為覆蓋。語本《左傳ㆍ襄公二十九年》:「德至矣哉!大矣!如天之無不幬也,如地之無不載也。」

聖神天縱:

讚頌孔子多才多能,是上天賦予使命來世的聖人。語本《論語ㆍ子罕》:「固天縱之將聖,又多能也。」

斯文在茲:

讚美孔子堅決維護天道,傳承傳統文化的貢獻。語本《論語ㆍ子罕》:「文王既沒,文不在茲乎?……天之未喪斯文也,匡人其如予何?」「文」指周文王傳承的傳統文化遺產,「斯」是定詞,即指這些傳統文化遺產,「茲」指孔子。

孔子曾被圍困於匡地,情況非常危急,他鎮定說道:「文王死了後,文化遺產不都由我繼承嗎?……老天若不滅絕傳統文化,匡人又能把我怎樣?」此時此地,孔子展現了傳承傳統文化無懼無畏的決心,使命必達的大勇氣。

中和位育:

讚美孔子主張的中庸之道,中正平和,為天地化育萬物之本,因此,天道不墜,大地不傾,生民萬物各安其所,各得其位。語本《禮記ㆍ中庸》:「致中和,天地位焉,萬物育焉。」

小語

不管朝代興替,不論人間變遷,孔夫子傳揚的中華傳統文化的道德倫常,一直都是人間社會穩固與發展的礎石,曖曖含光,是人類之寶。

唐太宗大興儒學,萬邦來朝,開展輝煌唐文化;清康熙帝敬仰孔子,躬身實踐仁孝之道,開創康乾盛世;北宋開朝宰相趙普留下「半部論語治天下」的治績。來到十九世紀現代社會,日本初創的現代企業,實踐論語的道德理念,結合「算盤與論語」,實現了富而好德的企業文化。[2] 他們都以功績實證了孔子所傳承的中華傳統文化,發揚的道德教化精神,是治國平天地的圭臬。孔子一生孜孜矻矻,發揚道統努力不懈,受到後代聖賢諸多讚譽加身,正是實至名歸。

註釋:

[1] 周宣王時的石鼓文已十、九脫落,字跡模糊,清朝時看到,全文鐫刻於一碑上,立於孔廟階下。

[2] 「日本企業之父」澀澤榮一將「論語與算盤」結合,使得企業經營達到「義利兩全」的理想。可參見:《論語與算盤》打天下 半部《論語》治天下。

─點閱【璀璨中華文化】系列─

責任編輯:王愉悅#