色彩學與修煉文化(三)

純色的傳統

早期油畫的施色方式與今天有很大的不同。當時的畫家們更注重透明色與半透明色的運用,顏料間較少混合,依靠低層顏色透過高層薄色形成光學混色,因此整體色彩較純;而今天的人則習慣於在調色盤裡直接混合顏料,依賴油畫顏料的覆蓋力作畫,大量的混色也讓色彩失去了飽和度,使畫面顯得灰暗。關於這方面的具體內容,我在以前的文章中有較為詳細的論述,這裡就不重複了。

早期畫家們對於純色的偏愛可以追溯到不同時期的傳統文化與不同流派的修煉文化,並非只有一個單獨的來源,所以處於不同文化思維角度下的人會對這一情況產生不同的見解。

舉個大家都很熟悉的例子,我在以前的文章裡談到過,西方繪畫中有用群青顏料來繪製聖瑪利亞衣袍的傳統。畫家們作畫時大多都使用純粹的群青色,而不調合其顏色,光影、明暗與色調的變化基本採用罩染技法完成,儘量保證色彩的純度。大家可能也發現,在身披群青衣袍的同時,聖瑪利亞裡面還經常穿著硃砂紅所繪製的衣服,與群青外袍配套。

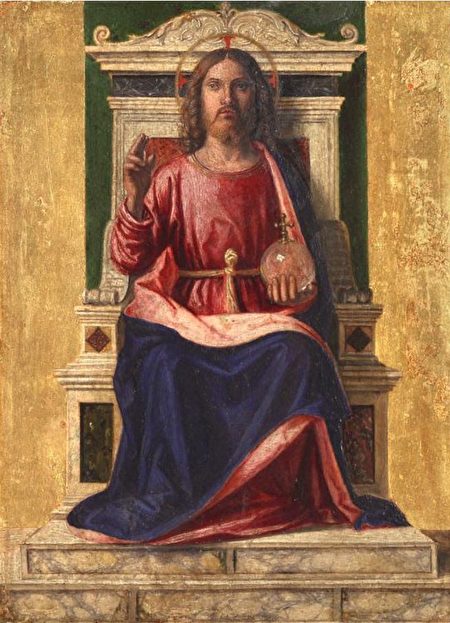

從中世紀後期開始,這套裝束的色彩也成為了西方傳統繪畫裡對聖瑪利亞的常規表現方式。當然,傳統繪畫中也常對耶穌的服裝配用這套內紅外藍的色彩。

對於這種約定俗成的畫法,現代不少人認為,以前的群青是以青金石(Lapis lazuli)這種寶石作原料,價格昂貴,自然不能與便宜的顏色混在一起,否則會有損這種顏料的貴氣。並且朱紅容易與藍色形成對比,更加彰顯群青的高貴色澤。

從信仰角度思考的人則偏向於認為純粹的顏色體現純粹的信仰,純淨的色彩也是信徒心境的展現。在宗教裡,深邃而崇高的藍色作為天空的顏色,也象徵著上天,而朱紅色則象徵著聖愛。

探索物質與精神關係的人則從群青顏料的成分(主要成分是一種含有硫化物和硫酸鹽的鋁矽酸鹽礦物)出發,認為它由代表靈魂的硫和代表身體的鹽組成,已經形成了靈魂與肉體的平衡,不需要在其中隨意混入別的顏色打亂這種平衡。不過,如果加入用硫化汞,也就是硃砂紅所繪製的衣服,與群青外袍配套,則意味著增加了代表精神的汞元素,就形成了前面講的自然哲學裡完整的三位一體狀態。基於同樣道理,這裡的紅色一般也不與其它顏色混合,同樣採用罩染技法處理。

油畫在歷史上出現得相對較晚,一切油畫技法也都算是在油畫出現後與油畫材料磨合而逐步定型的。但這些技法卻並非完全發明於油畫出現之後,因為很多都來源於其它較早出現的畫種。對於透明色的使用,早在亞里士多德(Aristotle,公元前384年─公元前322年)時代就已經被畫家們廣泛運用了。雖然出土的古畫文物中那些透明的色彩經過兩千多年漫長的風化過程,基本上已經不復存在,但在亞里士多德的著作《感覺與所感覺到的》(De Sensu et Sensibilibus)中卻有對這一技法的明確記載,指出「一種顏色透過另一種顏色而讓人看到的外觀」,「類似於畫家有時採用的做法」。

當然,在印刷術普及之前,並不是所有的畫家都對古代文獻了如指掌的,作畫者的美術技法更多來源於自身所能接觸到的人或事。所以,油畫透明技法的成型與普及也有諸多其它原因,包括圈內的師承、美術門類間的借鑑、與神學和哲學理論的契合、各種實踐經驗的積累等等,就不逐一而論了。

談到古希臘畫家的技法,其實他們使用純色與相應的技藝也有客觀原因。受限於當時的顏料製造工藝,畫家們所能得到的顏料不但種類稀少,而且顏料的色澤也不具備很高的飽和度。因此,如果把顏料在調色板上相互混合,勢必會導致作品失去珍貴的色彩純度,形成灰暗且令人沮喪的色調,嚴重影響他們的藝術成就。

當時與之配套的美學觀也有涉及色彩調配的理論,從公元前四世紀的亞里士多德到一世紀的普魯塔克(Plutarchus)等哲學家大多都主張保證純天然色料本身的純粹,不贊成混合不同的顏料,使其損失各自天然的特性,令調合後的顏色變灰降級。這或許也與人眼天生對明亮、純淨色彩的喜愛有關,就好像大多數人都喜歡色澤飽和亮麗或純淨透明的寶石,而對灰濛濛的瓦礫沒多大興趣一樣。

無獨有偶,中國古代的繪畫也曾經喜愛運用純色,尤其是在唐代,繪畫多以工筆重彩為主,造型嚴謹,色彩鮮豔明麗;甚至到宋代的院體花鳥畫,也遵循著造型精緻與設色鮮明的特點。當然,也有工筆淡彩作品,以線條為主,色彩只起到輔助烘托畫面的作用。不過,宋代之後,中國畫開始大興水墨之風,以筆法為主導,講究寫意,追求墨色變化的意境,色彩也就隨之不斷淡化,便顯得沒什麼色彩了。

從一些遺留下來的歷史文物和美術作品中能夠發現,中國服裝的顏色在過去也是由純轉灰。雖然在近代,人們多身穿灰色調的衣服,但千年前古人的服裝色彩卻是非常明豔瑰麗的。只是由於年代久遠,那些古代繪畫無論紙張還是色彩,到現在已經老化灰暗了,要想一睹古代的風貌想必不易。

不過,全球首屈一指的中國古典音樂與舞蹈團體——神韻藝術團,多年來致力於以古典藝術的方式復興和弘揚真正的中華傳統文化,他們的服裝製作與舞台背景色彩都建立在傳統審美之上,再現了中國美術盛期的色彩面貌與人文景觀,包括服飾、建築、音樂等方方面面。同時,神韻用舞台藝術的方式直觀地展現了中國古代正統的修煉文化與傳統思想的精髓。如果有希望一睹中國古代風采的朋友,建議大家觀看神韻:https://shenyunperformingarts.org/

@(待續)

(點閱【色彩學與修煉文化】系列文章。)

責任編輯:李梅