千年的歷史悠久如長歌,中秋的故事就如歌中動聽的音符。歲月流轉、朝代更迭,今天人們仍舊不斷譜寫著這首看似沒有終章的樂譜。既然今月曾經照古人,那麼我們不妨撫今追昔,從中秋節的幾個別名中探求這個節日起源的故事。

一、月夕

「花朝月夕」這個充滿詩意的成語,現在被用來形容美麗的景色和美好的時光。可是在古代,這個詞指的是黃曆的二月十五和八月十五這兩天。月夕為什麼被用來稱呼中秋節這一天呢?其實,這個詞的起源可以追溯到周代成書的《禮記》。所謂「天子春分朝日,秋分夕月」,意思是春分這一天要祭祀太陽,秋分這一天則要祭祀月亮。在古代中國,農業是關係到民生的大事,而帝王的首要任務就是順應天時,引導百姓耕種勞作。百姓的生存要仰賴四時的風調雨順,日月的運轉也與四時變化息息相關,所以古代帝王要治理天下,就不能忘記祈求日月之神的護佑。

最初的祭月節是在秋分這一天,後來經過朝代變遷,各朝的曆法也逐漸融合,秋分日的祭禮就變成在中秋這一天舉行。於是中秋節也有了月夕這個美麗的名字。

二、拜月節

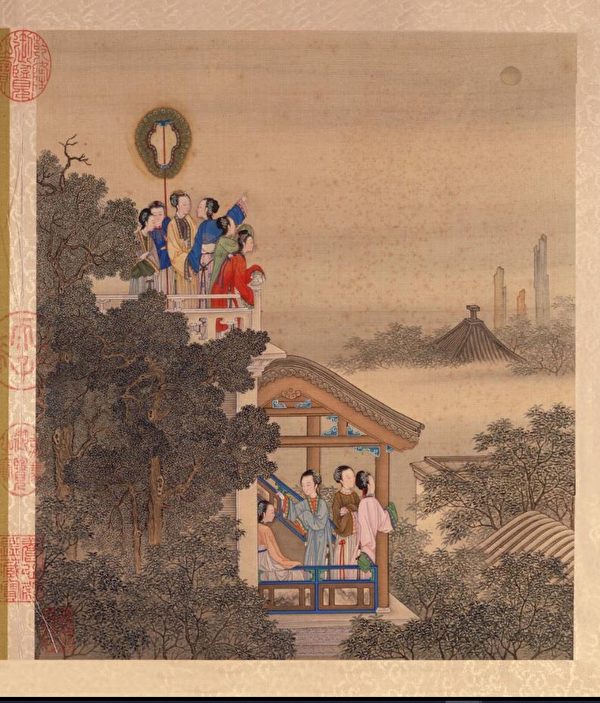

唐詩有云:「萬古太陰精,中秋海上生。」在古代,人們有時把月亮稱呼為「太陰」。 太陰之神,被認為是女子的保護神。天真爛漫的少女們在月光下祭拜月神,曾是古代的中秋節最獨特的風景之一。她們會在供桌上鋪陳各色糕餅、果品,然後在月光下焚香祝禱,誠心跪拜,祈求月神的護佑。中秋拜月盛行於盛唐,但是在盛唐之前,女子拜月已經非常普遍,所以有「無鹽女拜月」、「貂蟬拜月」這樣的故事流傳。

在一些地方,中秋節也被稱為女兒節,這與女子拜月的習俗息息相關,這也意味著民間男子是不能參加女子拜月的儀式的。因為陰陽有別,男子拜月非但不會得到護佑,還可能招來一整年的晦氣。

三、玩月節

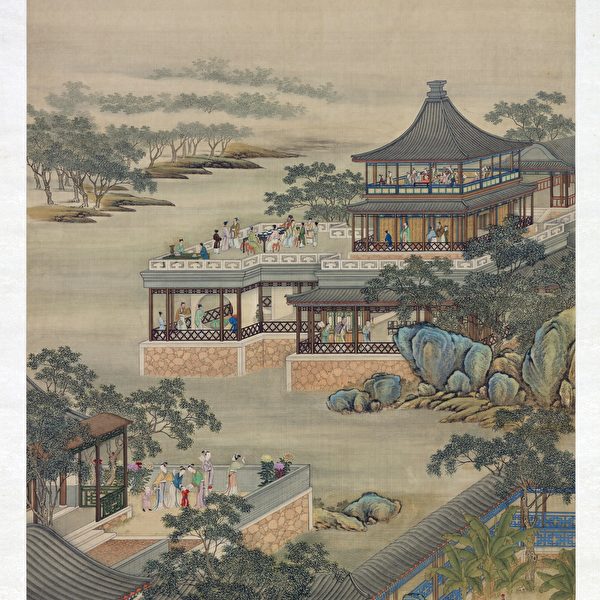

中秋這一天,正式成為宴飲、遊玩、歡慶的節日,是從宋朝開始的。據《東京夢華錄》和《武林舊事》記載,宋朝的中秋節開放宵禁,人們可以通宵達旦地遊玩、嬉戲。中秋之夜,形狀各異的花燈映照得街市如同白晝,街頭巷尾的商鋪小販忙碌非常,酒樓裡供應著最肥滿的秋蟹和香氣沁人的桂花酒,兒童們圍繞著貨郎爭相觀看稀奇的玩意兒,還有千萬盞水燈順著河面飄流,如天上的繁星一樣燦爛。

宋朝時的中國十分富庶,各種貨物和食品都很豐富。月餅一詞也始見於南宋書籍的記載。蘇軾亦有詩雲:「小餅如嚼月,中有酥和飴。」人們喜愛天上的圓月,卻不能摘下來把玩,於是把酥餅做成圓月的形狀,拿在手裡,吃一口,甜入心脾、喜上眉梢。

四、團圓節

「月有陰晴圓缺,人有悲歡離合」,這句詞因為唱出了所有人的心聲而變得膾炙人口。唐宋以來,文人在中秋節裡寫下了無數的詩詞,用以寄託對家鄉的思念,盼望能夠月圓人團圓。因此中秋節也逐漸發展出了最重要的一個別名:團圓節。團圓節的內涵一直沿用至今。在這一天,天上的明月由虧轉盈,彷彿在提醒著人們要放下繁忙的事務,回到家中與親人共度佳節。

在中秋節這一天,如果遠方的遊子不能回歸久違的故鄉,那麼也許連天上的明月,都會為人感到遺憾呢!如果您遠在他鄉,也不要忘記為家人們帶去溫暖的祝福!

***

在中秋佳節,為你的家人朋友們送上一份溫暖的心意!

(點擊閱讀原文)

——轉載自神韻藝術團網站

(神韻網站授權轉載,版權歸神韻藝術團所有)