台灣鄉村石牆之美

我的家鄉在台灣中北部的一個海岸邊,也許閩南人來台較早,占據靠海、生存條件比較好的區域。因此我們村子離海很近,那真叫水秀山明。然而我家鄉沒有形成漁村的條件,主要還是以農耕為主。田埂交錯、水渠蜿蜒、田壠畦畦、稻浪翻飛。寬闊的馬路上久久才有車輛駛過,發出的躁音一點也不刺耳,反倒讓人覺得親切。

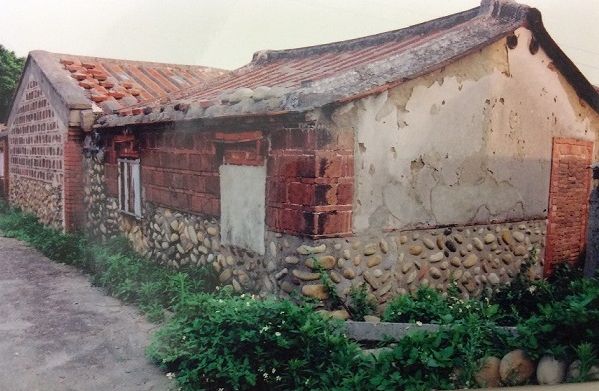

村中住屋大都改建為二三層樓房,形形色色的,沒啥規劃地矗立著,住留的大都是老弱婦孺。而舉家搬離的空屋都成了廢棄屋,不過,也因為這些古老的廢屋,三合院或五合院的形制才多少得以被看見,可惜都已成了斷垣殘壁,再加上因地制宜的獨有的石頭牆,形成了另一種頗具特色的風景。

獨一無二的特色牆

這些石頭牆砌法和台灣其它地區的砌石法都不同,全台幾乎都是用「乾砌石工法」,唯獨我們村是採「自然工法」。「乾砌石工法」大都是把較大的石塊鑿開,就著裂邊去排叠成牆,以每塊石塊的重量和斜度去互相撐、互相頂住,不需借助任何黏合物而自我完成的。這工法的好處是不需很多材料,施工單一化,但是施工門檻比較高,要有相當經驗和技術才做得來。

而「自然工法」,說白了,就是專找體型小的石頭,易搬動,不需切割的,加上混凝土或糯米砂漿,隨興地砌牆,自由自在地手到心到,形成獨一無二的特色牆(若讓他再砌一次,他也砌不出一樣的牆,石頭不同,心情也不同)

糯米砂漿 千年長城不倒

眾所周知,萬里長城所以千年不坍不壞,全得力於此──糯米砂漿。台灣老一輩有許多人都看到過以石臼舂熟糯米加石灰的情景。因此,台灣中南部也有幾座糯米橋,百年不墜,現在都成了景點。

因為糯米劑只要黏得密實,乾硬後,可防水,所以石頭牆的位置都被定位在下牆面。台灣屬亞熱帶氣候,夏秋之際常有颱風來襲。潮汐變化雖是有規律的,但每天都不同,如果那天正好滿潮,就會有「海水倒灌」之虞。那種漫天漫地湧來的大水,人見了都束手無策,只能往高處跑,但家中如果有這樣的糯米牆,只消在門口叠上沙包,堵住它,它就只好「摸著鼻子」,乖乖地往別地方肆虐去,「高枕無憂」是這種人家的最得意寫照。

有人可能會想到,萬一水患高於糯米牆,豈不「破功」了?放心吧,「靠海知海」,村人都曉得,海水倒灌是在潮水最滿的時候才發生的,一旦到最滿時節,也就是它要開始退去之時,所以,我們村子兩次發生這樣的水患都是以同樣的模式收場──「滿了自退」,人們只覺得被耍弄了一回(被海水淹過的東西清理不易,還留下厚厚的一層含鹼帶塩的泥。),並沒有遭大災之感。

新移民的建屋工法

村人絕大多數都是移民。當年移民來台的大都因生活困苦,在對岸過很艱難,到這兒來闖闖看,希望能闖出一條活路來。我的先祖就是型典的例子,一根扁擔遠渡重洋,一頭擔著母親的骨灰,一頭是簡單的行李,兩兄弟不畏艱辛,千里迢迢的冒險到台灣來,就是想開拓出自己的一片天。

但天下事大都不如人意,台灣並非遍地黃金,移民還得更努力工作,付出更多才能存活。幸好創世主慈悲,為人造了萬事萬物,人們只要善用,就可取之不盡用之不竭。新移民發現讓自己受益最多的是石頭:以石頭作為蓋屋材料,打地基用石頭鋪底;砌牆拿石頭代替磚頭。鋪院子、砌圍牆、舖路……其它零星用途也不少,壓屋瓦,颱風來時以之固定草堆、屋頂;大者可當石桌,小者可當石凳;壓鹹菜、壓製粄條湯圓的米水……等等等等,不一而足。在別的項目上,比較沒那麼明顯突出,而在蓋屋方面,這批新移民就交出了漂亮的成績單。

當然,一開始還都是以稻草、茅草蓋屋,便宜行事。一直到各家各有其因緣際遇,才慢慢地翻修成瓦屋,那時能住上磚瓦屋的,已稱得上「有錢人」了。然而普遍的大原則還是「能省則省」。

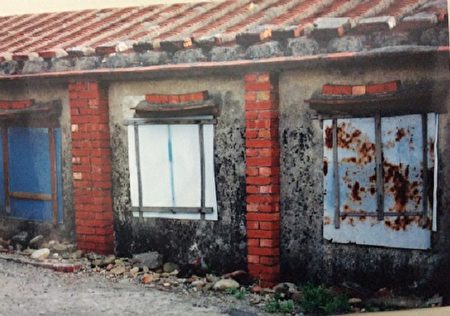

大多數屋子的牆有三種不同的砌法。一是,牆的上半部以黏土燒成的紅磚中規中矩地敷貼上去,顯現出十分樸拙美麗的、以條紋來區隔不同磚體的幾何圖案。

接下來是石砌牆,要先安置石塊,牆寬大約一二尺,再隨著石塊用糯米砂漿,以備淹水時能屹立不動,此時「灰匙」(註二)的作用就極為重要,石頭露出在屋子內外兩面,只黏緊中間一部分就足矣了,凡此都需利用「灰匙」來壓塞填實處理,既保證黏合的紥實可靠,又可節省糯米。這些牆面除了「灰匙」的作用外,還有一個環節也必需兼顧並做好來,那就清理石頭秀出來的「臉面」,就像過去牆壁或地板鋪瓷磚時需要把縫隙抹平抹順一樣,「小工」要做這個事,如果是糯米劑,那就非得立刻處理不可,否則等它乾硬後,會在牆面上留下刮不去、洗不了的大花臉,那可就不妙了。

第三種是土埆壁和室內牆部分,二者的基體都是以黏土夾雜稻草或者油麻的纖維為之,土埆壁是以黏土做成磚形,乾硬之後直接叠起;而白牆內部是用竹篾先編一片竹屏,固定位置後敷上黏土,最外層則上一道白色石灰加以美化。這種做法只適合作室內牆,因為白灰和黏土都容易破損脫落。

這些棄屋的主人應都是當時經濟比較富裕者,他們願意把白花花等同於銀兩的好米塗在牆上。拿雪白而又香噴噴的糯米去敷牆,可能一面牆所費就不貲了。在某些人眼裡必然有「浪費」、「暴殄天物」之疑,導致全村才留下這麼幾片牆,由此來看,這些棄屋也是彌足珍貴的。

色調古拙自然的石頭牆

如果從美學角度來審視這些石牆棄屋,無論造型、質感、色調的搭配都有其獨到之處。磚瓦部分、牆面、門窗配件等等,其色調古拙自然又富於變化,以同種色系造就了豐富的色感;其造型樸素、簡潔大方,其質感則是在粗糙中不失細緻,在在都令人驚歎!

不論是磚牆還是石牆,湊近一看,發現其組合成分每塊都是活潑潑的,不規則的,幾乎找不到兩塊完全相同的。其實施工時就很不容易,糯米太黏了,灰匙(鏝刀)不容易利落地施展開來,所以白色部分牽來拖去的感覺很明顯。它這種稚拙、純手工的感覺,在現代「手工製作」當紅的年代,格外顯得難得與寶貴。

注釋

(註一)「火頭磚」:燒窰時擺的位置在炭火前方,因而被過度燒烤,幾乎成了焦黑色,其厚度約一公分左右。

(註二)灰匙:水泥牆面施工的一種手持工具,用以抹平水泥。一稱「鏝刀」,也稱「抹刀」。

@

責任編輯:李梅