人讚東晉庾亮「玉樹臨風」,他才識極佳,風格出眾,少年就博得奇名,妹妹庾文君因為他拔萃超凡的特質牽來皇室奇緣,從而庾亮將軍在東晉初一場皇室的保衛戰中扮演了舉足輕重的角色,「不敢越雷池一步」一語源出於這個時空,原文為「無過雷池一步」。

玉樹臨風奇才

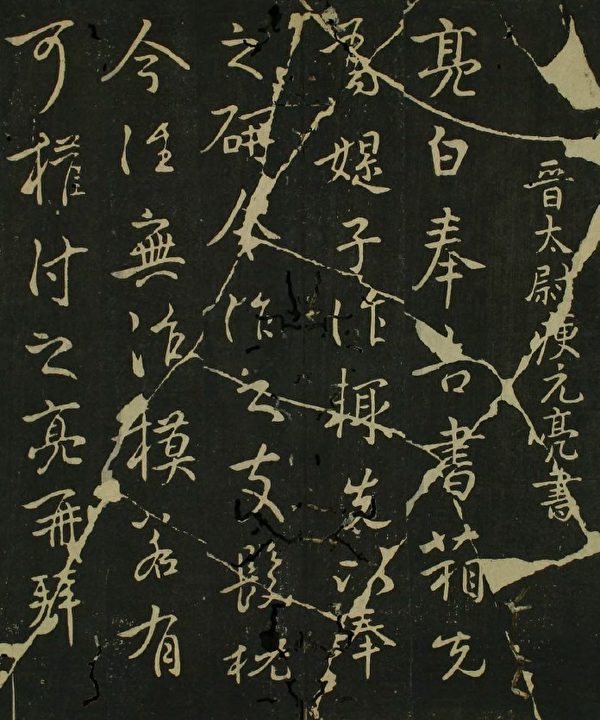

《晉書》形容庾亮(字元規,禧元289年—340年):「亮美姿容,善談論,性好《莊》《老》,風格峻整,動由禮節」。庾亮光明磊落,「方寸湛然」(孫綽《庾亮碑文》),風度翩翩,氣宇非凡,才十六歲就被東海王司馬越(八王之亂的最後勝利者)徵召為官,但他不就任。庾亮跟隨會稽太守的父親庾琛[1]留守會稽,當時人都忌憚他的威嚴,而不敢造次。一個十六歲的青少年竟然而有這樣的威力,奇才之名不脛而走。

東晉中興,他的名聲傳到鎮東將軍司馬睿(後為晉元帝)耳中,特地引見了他,聘他為西曹正官。庾亮神采奕奕,風度優雅,器識寬閎,謙讓自制,他的風神才識遠遠超過司馬睿的預期,因此讓世子司馬紹(後來的晉明帝)聘娶了庾亮的妹妹。庾亮因為妹妹庾文君後來成了晉明帝的皇后這一因緣,和明帝、成帝二朝的歷史結下解不開的連繫。

司馬睿登基為晉元帝之後,對庾亮器重有加,拜中書郎,率領著作郎(職官名,掌理修撰國史),讓他侍講東宮。庾亮和溫嶠(東晉文學家、名將、政治家)都成了太子紹的布衣好友。因緣早結,風雲際會的歷史安排,讓他倆在護衛皇室命脈上共同演出了一段關鍵時刻的歷史。史上名句「不敢越雷池一步」,原文「無過雷池一步」,此話就產生在此歷史背景中。

晉元帝司馬睿用刑法治國時,將《韓子》一書賜給皇太子。庾亮就直諫太子,申不害、韓非的法家思想刻薄寡恩,傷害敦厚民心、民風,不值得聖君費心思,太子聽後納諫如流。

在元帝一朝,庾亮晉升很快,雖然他一再謙讓推辭,還是屢屢被升官。當時王敦在蕪湖,元帝派使庾亮拜詣王敦籌劃事情。王敦一和庾亮談論,不知不覺換了座位,往前靠近庾亮。事後嘆道:「庾亮的賢能,真的遠遠超過裴頠[2]!」庾亮也因此獲遷中領軍。

王敦有不忠之心,內心深忌庾亮。庾亮後來幫助平定王敦和沈充的亂事,因戰功封永昌縣開國公,皇上賜他絲絹五千四百匹,但他都堅決辭讓不受。

社稷為重 顧命輔幼

太子司馬紹繼位,即為肅宗晉明帝。晉明帝英偉有為,可惜天不假年,在位僅短短三年,於太寧三年閏八月駕崩,得年27。明帝病情危篤時,不欲見人,羣臣中無人得以進見。當時庾亮發現一些明帝素來親愛的大臣(撫軍將軍、南頓王宗,右衛將軍虞胤等)和西陽王羕有興亂異謀,就直入明帝的寢室晉見,涕流滿面,傷心又正色地向明帝陳訴有亂臣陰謀廢立帝位的事,社稷能否安定無變,將在今日。他肯切又深入的話語讓明帝深深感悟,特將輔助幼主的顧命委託給他和司徒王導。

明帝崩後,幼主司馬衍繼位,是為成帝,年號咸和,明穆太后(庾亮之妹)臨朝稱制,庾亮任中書令、護軍將軍與司徒王導參輔朝政,政事一概取決於他。在艱巨的政局中,庾亮依法裁量事物,因此失去一些人心。而南頓王司馬宗又陰謀廢帝,庾亮殺了司馬宗、廢了司馬宗之兄司馬羕,因而天下起了庾亮翦削宗室的異聲。

豺狼禍亂 危傾宗室

這時在歷陽(今安徽省和縣、含山縣)的太守蘇峻現出不順從成帝的反叛異心。庾亮認為蘇峻有如豺狼將為禍朝廷,養他日子越長禍亂越大,快速削去他的權力反而禍小,於是不顧其他大臣的反對,徵召蘇峻入朝為大司農,實際是要削去他的兵權。徵書一至,蘇峻大怒,說「庾亮專擅,欲誘殺我也」。此前蘇峻就自恃沙場戰功,對庾亮十分忌妒不滿,因此拒絕徵召,就於咸和二年(327年),聯結鎮西將軍祖約以討伐庾亮為名進兵攻首都建康(今南京)。

消息傳到駐守在雷池(在安徽省望江縣南)附近的溫嶠都督那裡,他聽說庾亮受圍,立刻要發兵救援。然而,庾亮寫給他一信──《報溫嶠書》,要溫嶠守住雷池[3],不要領兵進京,他說:「吾憂西陲,過於歷陽,足下無過雷池一步也」。因為庾亮擔心西部邊陲的安靖,溫嶠防守雷池是護衛西陲的重兵,因此不敢讓他離開雷池。

不過事與願違,次年蘇峻攻破建康。庾亮在宣陽門外迎戰,但是還沒開打,有的士兵就棄甲而走。蘇峻占領皇城執掌朝政,把成帝遷到石頭城,皇太后憂憤而逝。

一時的失敗並未擊敗庾亮,他投奔溫嶠,共同推舉在荊州的征西大將軍陶侃為盟主,討伐蘇峻,三吳地區也有義兵起兵助陣。咸和三年(329年),庾亮以二千人守白石壘,蘇峻將兵萬餘,四面來攻,眾兵震懼。庾亮激厲手下將士,共赴殊死之戰,士氣因而大震,擊退了蘇峻軍隊,並追斬數百人。這一年蘇峻戰死,次年整個亂事弭平。

陶侃未能列入顧命大臣之列,本來對庾亮也有過心結,後來兩人相見,君子惜君子前嫌冰釋,朝野對庾亮的毀謗也不攻自破,陶侃尤其稱歎庾亮「非惟風流,兼有為政之實」。像庾亮這樣的一位才德兼具,對國家「志以死報」的忠臣,自我省察,猶有「知進忘退,乘寵驕盈,漸不自覺」的蒙昧不明之時,以致招致毀謗議論,深陷危機,更何況是一般人呢?

庾亮自咎「祖約、蘇峻不堪其憤,縱肆凶逆,事由臣發」,上書成帝謝罪。成帝手詔安慰他「此社稷之難,非舅之責也」,並慰留他,弘濟艱難,是則天下之幸。成帝展現了明理寬容,散發文辭之間。

庾亮《報溫嶠書》中「足下無過雷池一步」一言,成了「不敢越雷池一步」名句來源,後人以此句表示不敢超越一定的界限、範圍。原話對應一場錯判,一場存亡保衛戰,好像一面鏡子,照映了一個東晉社稷頹危大難的時空,於其中讓後人看見君臣之間擔當與寬慰的厚德。

註釋:

[1]庾琛在永嘉初年為建威將軍,晉室東渡後為會稽太守,後來被徵為丞相軍諮祭酒。

[2]裴頠(267年—300年),字逸民,弘雅有遠識,博學稽古,自少知名。出身魏晉名族「河東裴氏」,祖父裴潛,為曹魏尚書令;父裴秀,為西晉尚書令、地圖學家。

[3]雷池在安徽望江東南,為雷水從湖北黃梅東流,到此積而成池。@*

參考資料來源:

庾亮《報溫嶠書》

《晉書·列傳第四十三》

北齊魏收《魏書·列傳第八十四》

──點閱【名句故事】──

責任編輯:李梅#