19世紀建築系學生做什麼?法國古典建築教育

平時我們很少有機會看到未實現的建築設計圖,它們通常存放在黑暗的檔案櫃中或直接被丟掉。就連在巴黎美術學院(École des Beaux-Arts,譯注:法國著名藝術學校聯盟,有超過三百年歷史)內完成的建築設計圖也面臨著類似的命運。不過,感謝美國的一位收藏家對學院派藝術(譯注:美術學院派風格,強調古典藝術)的熱愛,讓我們今天能夠看到這些非常罕見的精美草稿,這些法國專業訓練的建築師所繪製的建築瑰寶。

直到6月13日,訪客都可以在紐約歷史學會(New-York Historical Society)的展覽「建築藝術:彼得·梅收藏的學院派圖稿」(The Art of Architecture: Beaux-Arts Drawings From the Peter May Collection)中,參觀由投資家兼哲學家彼得·梅(Peter May)私人收藏的法國建築設計圖稿。

展覽中有超過50幅巴黎美術學院學生和碩士生的作品,展示了19至20世紀初法國建築訓練的歷史。其中還有兩幅由歷史協會收藏的紐約McKim, Mead & White建築事務所的設計稿。該事務所的學院派建築師查爾斯·福倫·麥金姆(Charles Follen McKim)便是從巴黎國立高等美術學院(École Nationale Supérieure des Beaux-Arts)畢業的。

「這場展覽的出發點是要展示成為一名專業建築師的路程」,策展人莫琳·卡西迪-蓋格(Maureen Cassidy-Geiger)在電話訪談中表示。卡西迪-蓋格是彼得·梅收藏的策展人,也是一名學者,她的專長是17至18世紀歐洲宮廷文化、裝飾藝術史和收藏史,對文藝復興至20世紀的建築和設計也相當擅長。

展覽中的每一幅圖畫都展現了學院派的藝術風格,這是歐洲和美國建築師直至二戰前所遵循的古典建築風格。卡西迪-蓋格強調這裡的很多圖稿都非常富有藝術性,儘管他們原本都是巴黎美術學院的入學作品集,或者是用來檢視學生學習進度和專業掌握度的作業和競圖作品。

這場展覽的特別之處在於,多數留存至今的這類水平的建築圖稿都是保存在系館和圖書館的檔案庫裡。「會收藏這類作品的私人收藏家真的寥寥無幾」,卡西迪-蓋格說道。而彼得·梅收藏的七百多幅建築圖稿已經是這類收藏中規模最大的幾個了。

她接著解釋,約翰·索恩爵士(Sir John Soane)擁有的美國博物館基金會(Museum Foundation)有多位董事會成員前來參觀這次展覽。這些董事們本身多半就是建築師或繪製類似展覽作品的建築圖面設計師,他們也都非常驚訝竟然有這樣的私人收藏。

建築大師作品

卡西迪-蓋格在規劃展場時,使用了所謂的「沙龍風格」來懸掛作品,圖稿非常緊密地排列在兩層樓高的白牆上——這種風格在今天的博物館和藝廊中已經相當罕見。大量作品排列在一起,看上去非常壯觀,也展現了它們的多樣性和不同的大小尺寸。較精細的作品會掛在眼睛高度,讓參觀者可以細細地欣賞這些精緻的作品。而懸掛在高處的則較多是紀念性建築作品,利用高度來增強這些大型圖稿的氣派。

此外,「將它們框裱起來,像是舊時代大師的草稿或作品,這種作法也是非比尋常的。」,她補充道。

對於收藏家梅而言,這些框裱起來的作品放置在他的家中和辦公室裡,帶給他很多靈感。「每天和這麼多美麗的作品生活在一起,真的是大大豐富了我的生活及對建築的熱愛」,彼得·梅在《和建築共生的藝術:彼得·梅收藏的建築圖稿、模型和藝術品,第一卷》(Living With Architecture as Art: The Peter W. May Collection of Architectural Drawings, Models, and Artefacts, Volume I)的前言中如此寫道。

看來策展團隊和梅的看法一致,他們都非常讚歎這些框裱的圖稿,尤以其中一點特別。「當他們看到這些框畫,然後意識到「聖女貞德」(譯注:紀念碑的設計圖)恰巧位在最中心位置時,真是令人瞠目結舌」,卡西迪-蓋格說道。

整體而言,這些圖稿展示了巴黎美術學院不同階段的訓練成果,一開始的入學作品集懸掛在左側的牆上,而碩士學生的成果發表圖稿則陳列在右側。

美術學院

巴黎美術學院的歷史可以追溯自1648年。在學生們參加入學考試之後,要獲得業界的建築師(「贊助人」)的推薦才能進入學院就讀,這項傳統一直持續到1823年。

有些學生甚至在入學前就已經在建築師的個人事務所(「工作室」)工作過,在那裡贊助人會訓練他們的設計和繪圖技巧,並幫助他們獲得巴黎美術學院的入學許可,或協助他們更加精進專業能力。

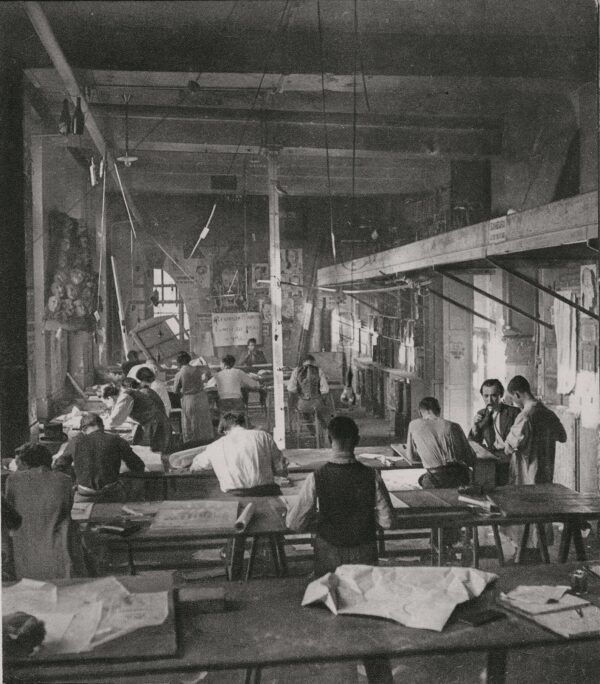

一位法國建築師的工作室,攝於1937年。學生們在那裡學習建築設計和繪圖技巧,這是專業訓練的其中一環。(Jean Chevalier-Maresc/Livre Grande Masse des Beaux-Arts,1937年,巴黎。)

工作室通常和學院都有些關係,在這裡,學生們會學習入學作品集所需要的基礎建築技巧。通過入學許可之後,他們又可以在這裡學習如何更加精進他們從學院習得的知識。

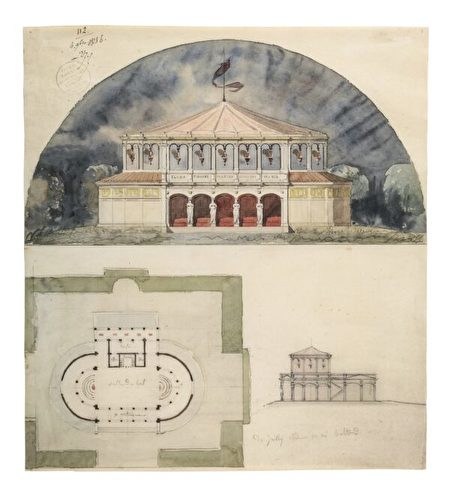

其中一份入學作品集畫的是一座萬神殿,順時鐘由上至左分別是:立面圖、剖面圖、平面圖、透視圖,1903年,尚·貝羅(Jean Béraud)。鉛筆、墨水、水彩,161/2 x 24英寸。彼得·梅收藏。(彼得·梅提供)

舉例來說,學生會學習如何繪製平行透視圖(或正射投影),這是一種將建築物扁平化、沒有透視概念的製圖方法,通常會包含三種不同的圖面:一張平面圖、正面立面圖和側面立面圖。卡西迪-蓋格解釋,學生們會在畫面上加上水彩陰影和人物,來營造出三維的空間感。「對於彼得·梅而言,這讓它們⋯⋯更加有藝術性。它們不僅是簡單平面的建築草圖;它們真的有某種生命力和活力」,她補充說。

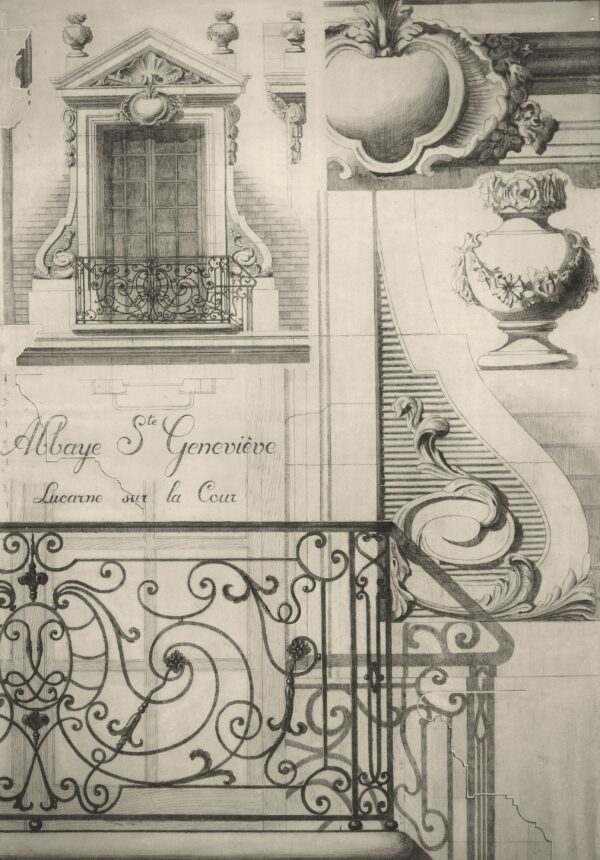

在所有展出的作品中,卡西迪-蓋格特別欣賞一幅研究巴黎聖女日南斐法修道院(St. Geneviève Abbey)建築結構的草圖。這幅作品中,學生重構了部分的壁龕窗戶和陽台,他還加上了建築裝飾的細節,像是裝飾的甕和一個精緻的鐵欄杆,再加上了陰影來增加立體感。

巴黎聖女日南斐法修道院的建築結構研究,約1900年,未具名。(彼得·梅提供)

「這些圖稿所表現的藝術性,對我來說就是藝術家的象徵,這個人不僅精確地掌握了表現建築實體的能力,實際上也創造了這幅非常令人讚歎的構圖」,她說道。

研究傳統

在巴黎美術學院的教育和我們今天所認知的建築教育有很大的差異。「真的需要有很強的自主力,不得不說⋯⋯你真的必須全心投入,因為很多東西都是自主學習來的」,卡西迪-蓋格說道。

學校中庭空間擺放著一系列經典大師的石膏模作品。直至19世紀,很多歐洲的博物館都有類似的模型廳。她接著說,學校還會有一座充滿建築渲染圖和印刷書的圖書館供學生學習。

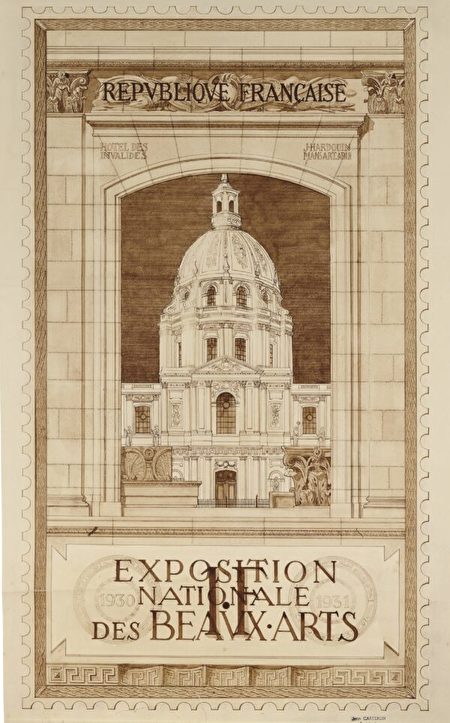

學生們的數學和透視圖技巧會受到檢核,他們還要透過參加競圖比賽來取得進步,每個競圖都會有一個特定的主題。卡西迪-蓋格在《和建築共生的藝術》中寫道,學生們每年至少要做兩次競圖,設計的類型各自不同,甚至還包含海報和郵票設計。在這次展覽中也有展出其中一些原始作品。學生們會先收到一份影印的題目,上面註明了建築類型、紙張大小,和不同的圖面需求。每一場競圖都需要提交四張圖:一張平面、一張立面、一張透視,和一張剖面圖。若有哪一項缺了,那份參賽作品就不會納入評量。

一旦繳交後,參賽作品就會被釘在牆上以供評審。這些圖稿並不會框裱起來,但是學生們可以在他們的作品加上圖框。他們會在圖紙邊緣加上淡淡的水彩邊框,或甚至貼上鍍金屬膠帶讓它看起來像是畫框,卡西迪-蓋格說道。每一份參賽作品都是匿名評審;從一開始提交時就會省去所有具識別性的記號,不過當評審結束後,就會在圖紙上標註學生和他所屬的工作室。

「獲得第一名、第二名和第三名的學生會得到一定的積分,一旦達到某一門檻時,他們就可以晉級到下一個班級。這有時會需要三四年,甚至五年的時間才能完成,並且他們都全心投入在羅馬獎(Rome Prize)」,她解釋道。

羅馬獎競圖

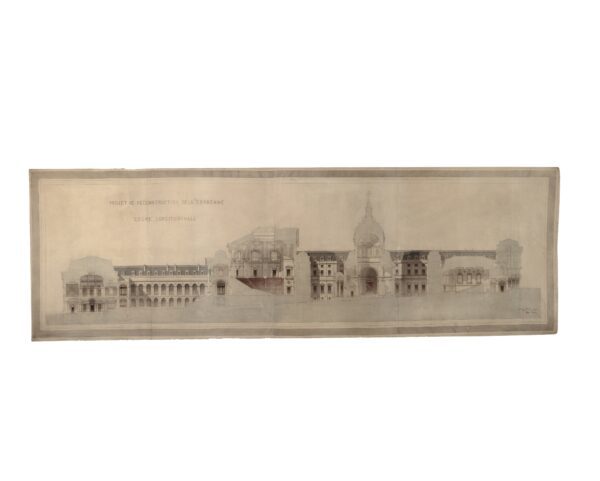

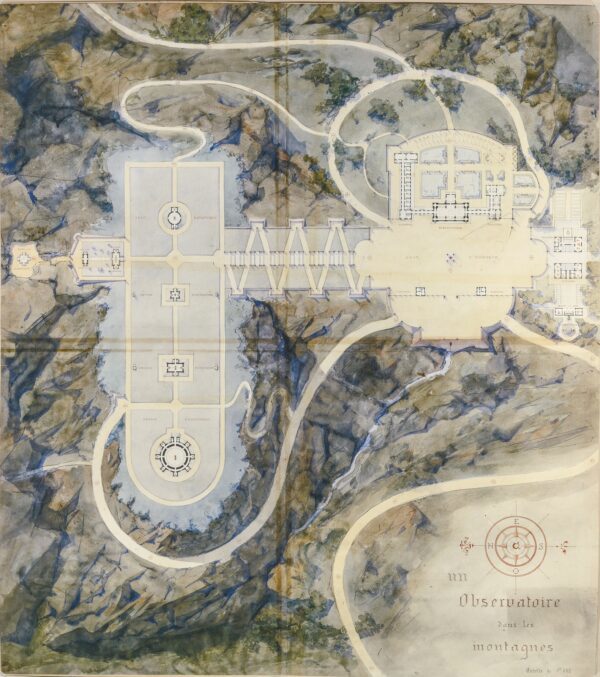

展場中最大幅的作品都是羅馬獎的參賽作品。卡西迪-蓋格特別提到其中一幅精彩的觀測台平面圖,上面有一系列異想天開的車道蜿蜒穿過山區地形。在展覽牆中心位置上的是一幅大型垂直的聖女貞德紀念碑設計圖,這份作品在競圖競賽中被評為第四名。所有第一名、第二名、第三名得獎作品都保存在巴黎美術學院的檔案室中。

羅馬獎獲獎的學生可以在羅馬位於麥第奇別墅(Villa Medici)的法蘭西學術院(French Academy)學習三到五年。在當時的古典藝術之心——羅馬進修,意味著學生可以完全沉浸在古羅馬的遺跡中。

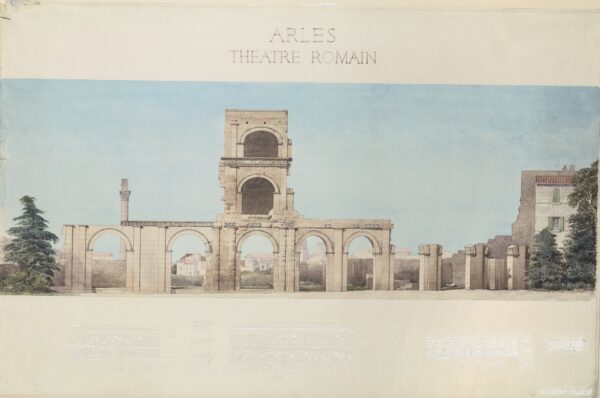

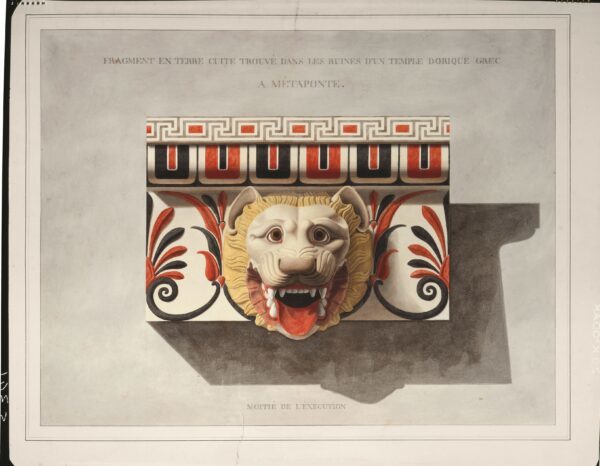

展覽中還包含了羅馬獎得主在國外完成的圖稿:從用水彩精心渲染的羅馬劇院遺跡重構圖,到華麗的赫庫蘭尼姆古城(Herculaneum)和龐貝城的彩色壁畫重現圖。「這些是羅馬獎得主和去羅馬研習古典藝術的建築師所製作的建築渲染圖」,卡西迪-蓋格說道。

意大利梅塔蓬托的希臘赫拉神廟原始彩色建築遺跡重構圖,出版渲染圖,約1833年,約瑟夫·弗雷德里克·德巴克(Joseph-Frédéric Debacq)。鉛筆、水彩,141/4 x 183/4英寸。彼得·梅收藏。(彼得·梅提供)

回到法國後,學生們便會開始以建築師從業。和英國相比,英國的建築師多會進入私人事務所,在獨立工作室進行政府和私人的委託案;很多巴黎美術學院的畢業生則多會在法國政府工作。

在展覽最後,在右側展示了一些畢業生的評圖作品,有些會呈現給私人贊助商或政府機關觀看。這些美麗的圖稿不僅是為了美學考量,也是出於實用目的,讓對方可以在不會閱讀建築圖的情況下理解設計理念。

紐約歷史學會的展覽「建築藝術:彼得·梅收藏的學院派圖稿」展出至6月13日,更多資訊請參閱這裡。

原文Where Elegance and Beauty Meet Functional Design刊登於英文大紀元。

(網站專文,未經授權請勿轉載)

責任編輯:茉莉#