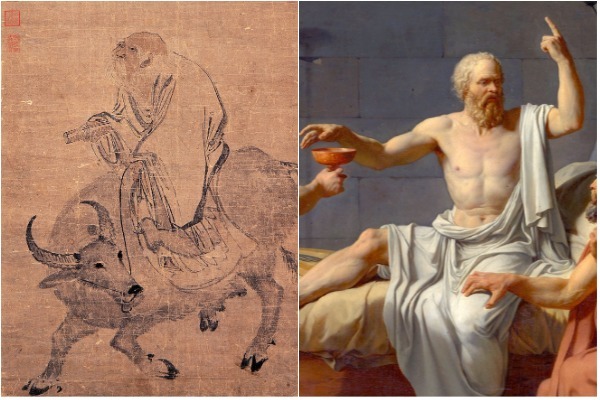

西元前八百年至西元前兩百年之間,是人類思想史上最輝煌的時代。在這段時間裡,東西方先後出現了幾位為後世奠定信仰體系的聖人,其中包括這篇文章中的主人公——老子和蘇格拉底。

這兩位聖人,一位為中華文明奠定了道家的信仰體系,一位為西方文明奠定了希臘哲學體系,幾乎在歷史的同一時期,塑造了東西古典文化的主要道德價值觀和精神核心。

遺憾的是,這兩位聖人在各自的國家裡都未曾找到知己,老子留下五千真言,沒有盼望世人能夠真正了解他的話語,就從函谷關離開中原遠走他方,而蘇格拉底因言獲罪,被雅典的權貴判處死刑,臨刑前還在對弟子們講述著他所了悟的真理。

那麼,如果這二人有緣在同一時空相遇,他們會否成為彼此的知己,探討宇宙中深邃的奧祕?讓我們展開想像,演繹這二人充滿智慧的對白。

* * *

在見到一些人蠅營狗苟,盤算如何賺取更多,而另一些人爭相搶購廉價的商品時,蘇格拉底有感而發道:「知足常樂者最富有,因為知足本身就是財富。」

老子拈鬚微笑道:「是啊,知足者富。」

見到都市裡的沿街小販大聲叫賣商品,霓虹燈下車水馬龍、處處鳴笛,酒吧裡燈紅酒綠、歌舞昇平,而吵鬧爭鬥隨處發生,蘇格拉底說:「在一切嘈雜的聲音之外,清靜是最奧妙的旋律。」

老子說:「根絕慾念就能清靜,天下將會自然安定。」

蘇格拉底說:「這些人需要認識自己。」

老子說:「是啊,善於了解別人是聰明,能夠認識自己才是心明。」

這時一個富有的青年經過,聽到了兩位聖人的對話,感覺這些話充滿智慧。這個人雖然富有,但是時時被悲傷的情緒淹沒,於是他便購買更多昂貴的物品,結識更多美貌的佳人,想要驅逐這種悲傷。他走向兩位聖人,希望聽到一種獲得快樂的訣竅。

老子嘆息道:「稀奇珍貴的東西,讓人行為失常從而帶來傷害。」

蘇格拉底說:「幸福的祕密,不在於尋求更多,而在於即使獲取很少也能夠快樂。」

青年陷入沉思,回憶自己的前半生,若有所悟。

蘇格拉底繼續說道:「人的需求越少,便越接近神明。」

這時,一個宗教學者經過,聽見蘇格拉底在討論神明,便忍不住要顯示自己的滿腹學識,他在兩位聖人面前高談闊論地講述了一番世界各地宗教的起源、歷史以及教義。

兩位聖人聽罷,相視一笑。

蘇格拉底說道:「我不能教會別人任何事,我只能讓他們思考。」

老子說道:「知者不言,言者不知。」

那個宗教學者彷彿察覺這二人有些來頭,不能被他訓教,只好自覺沒趣的離開了。

* * *

在歷史長河中,有無數的學者讀破萬卷書也不能在歷史上留下隻字片語,然而真正智者的話語,即使經過千年歲月的洗禮也不能磨滅其光輝。

——轉載自神韻藝術團網站

(神韻網站授權轉載,版權歸神韻藝術團所有)

點閱【遙相輝映的東西文化】系列文章

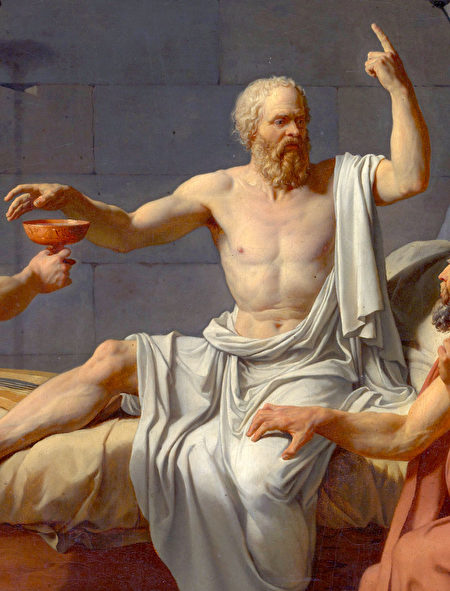

![[法]雅克―路易‧大衛《蘇格拉底之死》,美國大都會藝術博物館藏。(公有領域)](https://i.epochtimes.com/assets/uploads/2015/03/death-of-socrates-320x200.jpg)