虔誠之作:絢麗繽紛的西班牙雕塑世界(下)

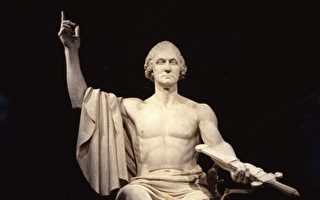

未著色的石頭、大理石或青銅雕塑在西方神聖藝術中占主導地位,這在很大程度上要歸功於文藝復興時期的巨匠,如多納泰羅(Donatello)和米開朗基羅(Michelangelo)、巴洛克時期的雕塑家吉安‧洛倫索‧貝爾尼尼(Gian Lorenzo Bernini)和新古典主義雕塑家安東尼奧‧卡諾瓦(Antonio Canova)。

點擊這裡可閱讀本篇的上部

殉道者的苦難

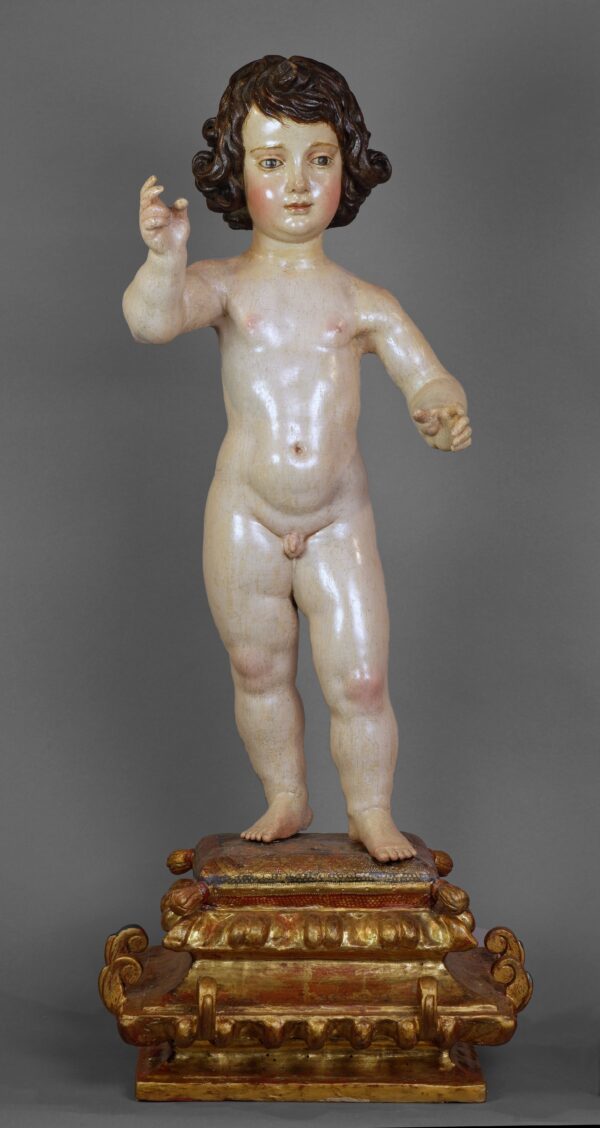

萊納漢(Patrick Lenaghan,紐約西班牙社會博物館和圖書館的印刷品、照片與雕塑主要策展人)說,仔細觀察展覽中的一些雕塑,可以看到「因使用而留下的破損」。阿隆索·馬丁內斯(Alonso Martínez)的作品《祝福聖子》(Blessing Christ Child)中,人物的脖子和手臂上都有擦傷。多年來,裸體的雕像被穿上了不同的服裝,導致在衣服穿上和拉下地方的塗層出現磨損。

雕塑主人改變作品的方式往往也相當迷人。在展覽中,佩德羅‧德‧梅納(Pedro de Mena)的一件英俊男子半身像作品,使用了玻璃眼睛、修剪整齊的鬍鬚和微微張開的嘴巧妙地呈現了出來。然而,仔細一看,會發現男子的喉嚨有傷痕,而且面露驚恐,臉部表情充滿了震驚和絕望。這座半身像描繪的是聖亞西古拉(St. Acisclus),他是一名前羅馬士兵,在公元4世紀因忠於自己的信仰而殉道。

這座半身像原本是一個更情緒充沛、充滿感召力的形象。一張老照片顯示這尊雕像原本有完整的前臂和軀幹。玻璃做的淚水從這個男人的臉上滑落下來,他的脖子上還留有更多的血。萊納漢說:「它最初的樣子更加突顯了在苦難面前,如何堅持自已的信仰。」他認為,為了使雕塑更受買家的青睞,這尊雕像被淡化了,變成了一個半身像,也許是因為古代半身像更被看好。

另一個被改變的例子是一件《耶穌受難》作品。這件作品讓萊納漢十分困惑,因為不知道雕塑家到底是誰。作品中,基督被釘在十字架上,聖母瑪利亞在他的腳下。西班牙裔協會在一次拍賣會上買下了它,當時沒有時間考查出自何人之手。

不過,他很快地意識到,作品中的聖母瑪利亞是由19世紀的西班牙雕塑家曼努埃爾‧岡薩雷斯‧桑托斯(Manuel González Santos)創作的,但是這件《耶穌受難》作品完全沒有反映出這位雕塑家的風格。當一位朋友強烈暗示這件作品出自17世紀西班牙雕塑家巴勃羅‧德‧羅哈斯(Pablo de Rojas)之手時,萊納漢感到非常震驚。他說:「我驚呆了,因為擁有巴勃羅‧德‧羅哈斯的雕像是一個大驚喜。」萊納漢現在認為,作品上的聖母大約是兩百年後的一位雕像擁有人加上去的。

影響新世界

當西班牙人來到新大陸時,宗教雕塑在使當地居民皈依天主教方面發揮了重要作用。只要有機會,西班牙雕塑家便會將他們的技術傳授給當地的雕塑家,使得拉丁美洲的宗教作品也帶有同樣西班牙的風格。例如,展覽中的兩件作品——《聖弗朗西斯」(St. Francis)和《聖母瑪利亞》(Mater Dolorosa)一直被認為是西班牙大師的作品,直到最近才被認定為墨西哥藝術家的作品。

有時候,拉丁美洲的藝術家們會融合西班牙風格,使雕塑呈現出一種特殊的當地風格。例如在西班牙,雕塑最底層通常使用黃金,在上面塗上顏料後,會再刮掉表面上的一些顏料,露出下面的黃金塗層。但仍有部分地黃金隱藏在顏料下面,以進一步達到增強顏料的效果。萊納漢解釋說,厄瓜多爾基多的藝術家在他們的雕像中不僅使用黃金,也用白銀打底。這種做法在西班牙已經存在,但厄瓜多爾雕塑家將它與黃金放在一起,使其產生更加強烈的效果。

萊納漢解釋說,基多是新世界的第四大城市,僅次於利馬、哈瓦那和墨西哥城。基多的部分財富來自其眾多的銀礦。展覽中的《基多聖母》(Virgin of Quito)和《聖彌額爾總領天使》(St. Michael Archangel)便是基多工藝的兩個例子,它們都使用了金和銀打底,在這些作品中使用銀色打底,增強了紅色和藍色的色彩,賦予作品一種電光般的閃亮質感。

展覽的亮點之一便是來自基多的作品《人的四種命運》(the Four fate of Man),作者是曼努埃爾‧奇利(Manuel Chili),他更廣為人知的名字是卡斯皮卡拉(Caspicara)。這是一部令人印象深刻的作品,生動地向觀眾展示了不道德生活,以及遵循神聖戒律的道德生活所產生的各種後果。人們對這個作品知之甚少;目前還沒有類似的雕塑形式。

萊納漢解釋說,卡斯皮卡拉可能從那不勒斯的蠟像中,得到了關於圖像學和神學概念的大致指導,這些蠟像展示了地獄中的靈魂。萊納漢對這套小雕像上的細節印象深刻,這些細節說明了作者驚人的天賦和靈巧的觸感。

「隨著18世紀的發展,新古典主義的規範和美學開始在西班牙盛行,對於一些雕像有了更多的限制,也許沒有了那麼直白的情感表露。但是藝術題材中情感的重要性……從未離開焦點,因為我認為在近代以前的世界中,聖潔來自於苦難。因此,衡量聖潔的標準是你遭受了多少痛苦,以及你對信仰的奉獻。」萊納漢最後補充道。◇

紐約「西班牙裔社會博物館和圖書館」的《鍍金人物:木頭和粘土製作的雕塑》展覽將持續到2022年1月9日。了解更多資訊請參閱這裡。

原文:Made for the Devout: The Gloriously Colorful World of Hispanic Sacred Sculptures 刊登於英文《大紀元時報》。

責任編輯:韓玉#