立春了,黃曆說立春就跨過新年了!春貼是家家戶戶的年飾中年味最顯著的標誌,一起來回顧傳統文化傳承中的福佑精神。為何中華古人說桃符、門神等等春貼能辟邪、納福?對人類應對當今難關考驗又有什麼啟示呢?

新年已經在眼前,今年立春(2021年2月3日)趕在除夕(2月11日)前頭,在黃曆中是以立春作為跨入新年的標誌。坊間賣場推出形形色色的春貼,包括:春聯、門神畫、斗方貼、春條……等等飾物,烘托出迎新年的熱絡氣氛。這些吉祥春貼最早起源於桃木神雕和桃符等辟邪的吉祥物。古來之人奉持敬天信神的信仰和虔誠謝天的態度,渡過一關又一關的災禍、險難,這種精神濃濃地展現在送舊迎新的種種年俗文化之中,春貼就是其中深蘊人文精神的一種。

桃木神人和桃符與辟邪文化

新舊年交接之時,在門戶上換上各種新的春貼展現辟邪迎福、除舊布新的象徵與內涵,常見的有門神、桃符等,桃符後來發展出春聯文化。

追溯中華民族的春貼傳統,可上溯幾千年,連接上古時代的桃木辟邪文化。古人傳說桃木能辟邪,「桃,五木之精,仙木也」(《康熙字典·六》)。過年之際,人們就將桃木、桃板掛在門戶上,或再雕畫神像以驅邪討吉祥,稱為「桃符」,懸掛門戶上壓邪氣,見《藝文類聚》記載「桃」:「今之作桃符著門上,壓邪氣,此仙木也。」

桃符上最具有代表性的神像是神荼鬱壘(音shén shū yù lǜ)兩個神人,他們是度朔山巨大桃樹上的兩個神人,兄弟倆是正義判官,專司鬼界的審判,他們將無端害人、為禍人間的鬼用蘆葦繩捆綁起來投給老虎吃掉。在《山海經》就有這樣的記載。[1] 《山海經》又記載,黃帝「立大桃人,門戶畫神荼、鬱壘與虎,懸葦索以禦(惡害鬼)。」可見以桃符辟邪的做法從中華民族的始祖黃帝時代就有了。

東漢時的縣官追效這些古事,在除夕時裝飾桃木神人——荼與鬱壘,並且在門上懸掛蘆葦繩,並畫虎,用以驅邪避凶。(見《風俗通義.祀典》)

魏晉、南北朝承襲了桃木神人的風俗,並發展出門神畫。新年正月初一各家各戶「造桃板著戶,謂之仙木,繪二神貼戶之左右,左神荼、右鬱壘,俗謂之門神,……百鬼畏之。」(《荊楚歲時記》)。

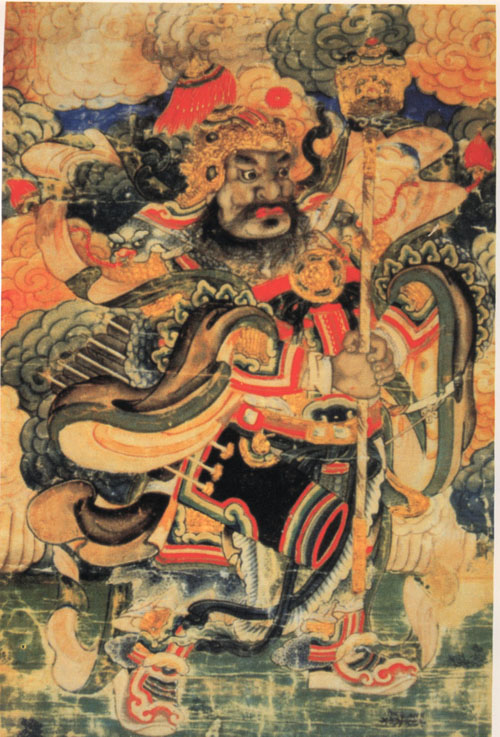

武將門神入列

唐代時武將和鍾馗入了門神之列,展現出豐富的時代味了。唐代凌煙閣功臣、以武勇和忠義留名的尉遲恭(敬德)與秦瓊(叔寶)到今日還是民間常見的門神畫人物。《西遊記》說,尉遲恭與秦瓊兩人保護唐太宗免於龍王鬼魂之犯。名畫家吳道子把他們兩人畫成門神畫像,一樣得以發揮驅鬼的效力,於是民間爭相效法模畫。

鍾馗的傳說不少,最早見於《唐逸史》。傳說他才華出眾,卻長得豹頭虎額、鐵面環眼,滿臉虯鬚,在高祖年間應試武舉人,因相貌奇醜而落第,羞憤當殿撞階而死。後來蒙高祖賜緣袍陪葬,鍾馗物化後誓為大唐斬妖除魔。到了唐玄宗之朝,玄宗曾經一度患瘧疾病不輕;他在夢中見到鍾馗為他捉鬼,醒後瘧疾也好了,於是立刻命畫師按他夢中所見畫了《鍾馗捉鬼圖》,從此鍾馗之名盛傳天下,從而也成了門神的重要角色之一。在道教中的「賜福鎮宅真君」、「驅邪真君」就是鍾馗。

兩宋春貼兒 順天行化橫幅

桃符辟邪的風俗到宋代依然風行,北宋《事物紀原.歲時風俗部》說「今人以桃梗作板,歲旦植於門以辟鬼」。《東京夢華錄》記載京都歲俗年景:「近歲節,市井皆印賣門神、鍾馗、桃板、桃符,及財門鈍驢和回頭鹿馬之行帖子。」可以見到門神、桃板、桃符,這些辟邪的春貼齊聚宋代且相當盛行。此外,在庶民間多了一種迎財神的討喜春貼——財門鈍驢(諧音閭)和回頭鹿馬(諧音祿馬)。財門鈍驢是一匹載著柴象徵帶財的驢子,回頭鹿馬則寓意福祿回頭再來,它們被貼在門楣上,都是象徵財祿入我家門、為主家招來財祿的春貼。

這些門神、桃符的辟邪年俗一逕延續到南宋末年,南宋《夢粱錄》記載京城除夕的年俗和北宋是一個味兒:「畫門神桃符,迎春牌兒,紙馬鋪印鍾馗、財馬、回頭馬等,饋與主顧。」另一本南宋風俗誌《武林舊事》紀錄除夕「貼天行貼兒財門於楣」,這天行貼兒和行帖子一樣都是貼在門楣(天行)上的橫幅。南宋的「天行帖子」都是一式的「順天行化」 ,展現一家人遵循天道、順天行善,辟邪納福的新年心願。

雖然宋代王安時《除日》詩中已經有「千門萬戶曈曈日,爭把新桃換舊符」的描述,實際上到明朝時今人稱的「春聯」才普及各地方衙門廟祠和家家戶戶。明朝普遍稱作「桃符」的已經是紙春聯的化身。明太祖朱元璋喜好春聯,下令全國除夕都貼桃符,從公卿士人到庶民之家,都在門上貼春聯一副。這一來,造成春聯深入社會各階層,普及民間。

清朝時,桃符普遍稱為春聯了,自入臘月,就有文人墨客在市場書寫春聯,得個潤筆費。從臘月23日、24日祭灶之後,各家各戶漸次黏掛,有的用朱箋,有的用紅紙(見清代《燕京歲時記》)。

當代華人社會普遍沿襲了貼春聯、門神等各種春貼的風俗,在台灣家家戶戶貼春聯、斗方貼還是很常見的景象。千門萬戶於除夕日或元旦貼上春聯一副展現除舊布新景象,同時也展現趨吉辟邪的願景。

神祐善人!新舊年交替之時,貼春貼辟邪納福的精神要義就是順應天意而行。你看神荼鬱壘兩位門神就是執行正邪審判之神,不僅在警示邪物,也時時在提醒門裡人。天道不會因為人間道德水準的低落而改變,不管是怎樣時代,走在善道上才是神嘉許的路,這也是春貼辟邪納福的內涵精神。

註[1] :《山海經》:「滄海之中,有度朔之山,上有大桃木,其屈蟠三千里,其枝間東北曰鬼門,萬鬼所出入也。上有二神人,一曰神荼,一曰鬱壘,主閱領萬鬼。惡害之鬼,執以葦索而以食虎。」

@*#◇

責任編輯:李梅