英國彩繪畫廳裡的海軍榮景與神話

【大紀元2020年09月25日訊】(英文大紀元記者洛林‧費里爾英國倫敦格林威治報導)在舊王家海軍學院(Old Royal Naval College)彩繪畫廳(Painted Hall)內欣賞天花板上的壁畫,就好比水手們在海上仰望天際掌舵航行一般,讓觀者穿越時空,航行在18世紀初英國的歷史之舟上。

舊王家海軍學院的前身是王家海員醫院(Royal Hospital for Seamen)。當時,裝飾畫家詹姆斯‧桑希爾(James Thornhill)受任繪製用餐大廳的壁畫。他設計了一系列畫作,用來彰顯英國日益繁盛的榮景和海軍的輝煌。

根據《牛津藝術辭典》,桑希爾「是他那個時代唯一了解,並成功模仿歐洲牆壁和天花板壁畫繪製法的英國畫家,並且是唯一能夠和當時許多在英國工作的外國裝飾畫家並駕齊驅的英國本土畫家。」

桑希爾最著名的傑作包含在彩繪畫廳裡高達4萬平方英尺(譯註:約3700平方公尺)的壁畫作品,以及他在倫敦聖保羅大教堂圓頂的壁畫作品,兩者剛好都位於建築大師克里斯多佛‧雷恩爵士(Sir Christopher Wren)的經典建築物內。

歷史畫的重要性

在18世紀的英國,歷史畫(就像在彩繪畫廳裡的一樣)被視為是最高階的畫種。

「在描繪歷史時,畫家必須要具備一名好的歷史學家的主要特質,有時候甚至更多;他必須走得更高,並擁有成為一名優秀詩人的天賦;圖像構圖的規則必須要像創作一首詩時所觀察到的一樣」,藝術史學家威廉‧禾根(William Vaughan)在他的著作《英國繪畫:黃金時代》(British Painting: The Golden Age)中如此評註。

禾根的這段話引自喬納森‧理查德森(Jonathan Richardson)於1715年出版的《論繪畫理論》(Essay on the Theory of Painting)。理查德森這裡所說的詩,指的是荷馬和維吉爾所著的那些偉大史詩。

史詩元素和歷史畫的關係可以在威廉‧哈蒙(William Harmon)和C‧休伊‧霍爾曼(C. Hugh Holman)共同著作的《英美文學手冊》(A Handbook to Literature)中找到相關的論述。史詩即為「風格典雅的長篇敘述詩,透過歷險事件中的重要角色和主要英雄人物的連結,以及他們對國家或民族重要事件的發展,塑造出完整連貫的情節。」

在彩繪畫廳裡的每一篇史詩都宣示了英國新教統治下的王權,其中王室成員以主要英雄人物的形象呈現,每一個細節則都更加強化了這些偉大盛世的重要性。

英國歷史畫的意義

根據禾根的論述,18世紀初期的英國尚未有深厚的歷史畫傳統,也沒有相關訓練或贊助來維持一座學校。英國新教徒沒有豐厚的宮廷畫家傳統,也沒有像天主教國家有教堂的贊助。直到18世紀初期,由於新教君主對宣揚國力的需求,英國的繪畫才開始有所改變。

17世紀末、18世紀初的英國經歷了許多劇烈的轉變。1688年,威廉三世(William of Orange)接替天主教的岳父詹姆斯二世(King James II)之位,(和他的妻子瑪麗公主)登基成為英國國王。威廉和瑪麗共同統治英國。他們簽署了國會提出的1689年權利法案,自此羅馬天主教徒不得擔任統治者,因為「根據經驗,信奉羅馬天主教的王子統治這個新教國家與國家的安全與福祉相悖。」

威廉對外的首要任務就是抑制英國的強敵——法國的侵略。兩個國家在信仰上不同。法國是一個完全天主教的君主制國家,而英國則是新教的君主立憲政體。英國和荷蘭在1689至1697年的大同盟戰爭(Nine Years’ War)中,共同對抗法國。在彩繪畫廳裡的壁畫,便從這個動盪時期之後開始。

從1707到1726年,桑希爾共花了長達19年的時間繪製這些壁畫,其間英國經歷了三個不同的統治者:威廉三世(1689-1702年)和瑪莉二世王后(1689-1694年)、安妮女王(1702-1714年),以及喬治國王(1714-1727年)。

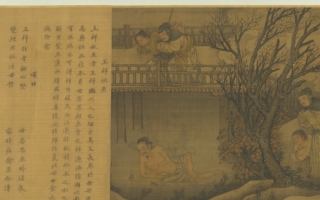

《和平自由對抗暴政的勝利》

彩繪畫廳共分為上廳(upper hall)和下廳(lower hall)。在下廳天花板的大壁畫上,描繪威廉和瑪麗並譽為王家海員醫院的創始者。整幅壁畫是一個橢圓形,裡面的所有元素都強化了王室的輝煌,就如這幅壁畫的名稱《和平自由對抗暴政的勝利》(The Triumph of Peace and Liberty Over Tyranny)。

國王和王后位在橢圓形的中心位置。瑪麗王后自信地握著權杖,眼光直接望向畫框外。和平女神穿著白色衣裳,身邊伴著兩隻白鴿,緩緩地靠向威廉,威廉從她手中接過一枝橄欖葉。他們兩個都使用右手,與握手敬禮的傳統相呼應。

在威廉的右腿下是法王路易十四,他手中握著斷劍,蜷縮著,看似被徹底擊垮。法國曾是歐洲大陸最強盛的國家,也是英國畏懼的敵人。

威廉的左手拿著自由之帽(the Phrygian cap。譯註:象徵東方)。歐洲之神蹲在威廉的左側,伸手朝向帽子,意味著威廉相信他正將歐洲從法國的暴政中解救出來。或許威廉首先從和平女神的手中拿了橄欖葉,暗示了在宣示自由之前,必須先接受和平。

在君王的周圍則有許多希臘神話人物,用來彰顯他們的權力。在橢圓上方有三個人物,其中太陽神阿波羅站在他的馬車上,從天堂將光明帶到地上,追逐著代表晨露、拿著水壺的小天使。

在希臘神話中,阿波羅樂於建造城鎮和建立公民憲法。此外,阿波羅也保護國家抵禦邪惡,協助需要幫助的人。所有這些都是一個正當王權的重要特質——擴張版圖並維護善良。

在阿波羅下面、君王上面則描繪了四個重要美德:「正直」握著一把劍、「謹慎」捧著一面鏡子、「節制」拿著一個金壺,而「毅力」則抱著一根石柱。

壁畫的底端是希臘神話中的大力神赫拉克勒斯(Hercules,台譯海格力斯),手執狼牙棒,以及雅典娜,身著鎧甲、盾牌和權杖,他們一起運用智慧與力量,驅逐邪惡,捍衛君主的美德。

英國海軍的強盛:18世紀今昔

在中央天花板壁畫《和平自由對抗暴政的勝利》的兩側皆描繪英國海軍強大的景象。海軍權力曾是英國擴張版圖至關重要的一環。

下廳東側的天花板壁畫描繪了被俘虜的西班牙大帆船和戰利品,象徵英國在1704年西班牙王位繼承戰爭中占領了直布羅陀。在畫中,負責監管潮汐的月神黛安娜,將必要的潮汐知識傳授給了王家海軍。桑希爾同時也畫了英國重要貿易河渠的寓言畫。

此外,當時偉大的天文學家和科學家也出現在畫中,像是艾薩克‧牛頓(Isaac Newton)和他的自然哲學定律《原理》(Principia)。而第一位王家天文學家約翰‧佛蘭斯蒂德(John Flamsteed,1646–1719年),也是格林威治天文台的創始人,在畫中手持著天文圖,預測著未來的日蝕(在預測日期之前繪製的)。幸運的是,佛蘭斯蒂德的預測確實是準確的。

在下廳另一側的天花板上,則展示了英國正在崛起的海軍軍力。英國強大的軍艦布萊尼姆號(HMS Blenheim),出現在帶著翅膀的勝利女神身旁。伽利略也出現在此,因為他的天文發現和成果改善了望遠鏡。

倫敦市在這裡被描繪為一位秀美的女子,手持著劍和盾牌。有一名男子和一名女子支撐著她,男子象徵著泰晤士河(River Thames),女子則為泰唔士河的上游伊西斯河(River Isis)。在他們之下是泰恩河(River Tyne),他將煤炭倒入一個金碗中:當時王家醫院的運作仰賴煤碳稅,而倫敦則依靠從泰恩河運來的煤炭。

力的彰顯

在下廳和上廳交接處是一個拱門,拱門天花板上畫有星座的寓言符號。這些圖像是海軍航海時所熟悉的星座形狀。

在上廳中,新教三代君王聚在一起,彷彿是場權力秀,好似在說喬治國王對前人都十分尊敬。

在整個彩繪畫廳中,尤其在上廳裡,桑希爾非常高超地運用灰色調圖畫來模仿石頭雕刻,同時還製作了非常驚人的「視覺陷阱」,將古典建築物畫得維妙維肖。

在西側牆面上,桑希爾則畫了精采的古典建築物,一直向上延伸至天界。在頂端的石頭上印刻著維吉爾的《牧歌集》(Eclogues),它宣示著「新的世代已從天而降」,昭示了喬治一世開創的新漢諾威王朝(Hanoverian dynasty)。喬治在無嗣的安妮女王駕崩後,繼承了王位,儘管在他之前有50名天主教王室成員也位在繼承人名單上。

在畫中,未來的王位繼承人喬治身旁圍繞著他的家族成員,刻意地展示了權力,也意味著新教血脈的穩固性。喬治的媽媽索菲(Sophie of Hanover)在安妮女王駕崩前兩個月逝世,在畫中以配戴壁形金冠(代表城市或它的疆域的王冠)的裝飾來紀念她,也表示她是國土的捍衛者。

這幅畫中的每一部分都指向了英國在喬治的統治下將有的繁榮之景。其中一個人物倚靠在溢滿黃金的富裕之角(cornucopia)旁;經典的聖保羅大教堂,由建築師雷恩設計,其圓頂壁畫則由桑希爾負責,在背景中十分醒目。在右邊有一個人拿著象徵海洋的三叉戟,指向一個卷軸,上面一一列出從1558到1718年擊退西班牙艦隊的所有海軍勝戰紀錄。

而在右手邊則是桑希爾自己,看起來像是在介紹整幅場景。在他完成這項委託之前,他就受封為爵士,成為詹姆斯‧桑希爾爵士,也是第一位接受這項殊榮的畫家。

更多資訊請參閱舊王家海軍學院彩繪畫廳的虛擬導覽。

原文Majesties, Myth, and Naval Might Galore in Britain’s Painted Hall刊登於英文大紀元。

責任編輯:茉莉