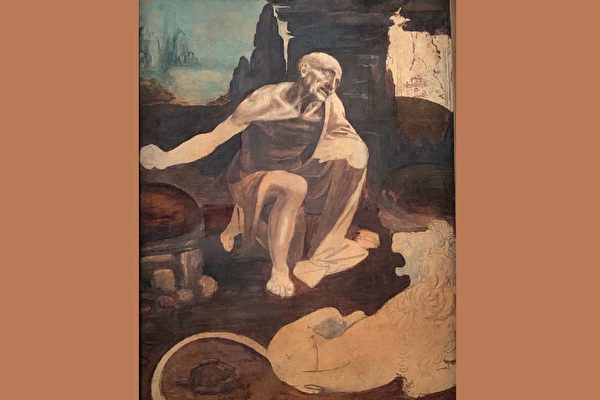

雷歐納多·達文西(六)《聖·傑洛姆在曠野》

大約在創作《三賢士的朝拜》的前後,達文西也在進行另一幅油畫《聖‧傑洛姆》的創作,但是確切的時間、創作的背景與委託人至今不詳。雖然幾世紀來的學者經常為達文西作品的真偽爭論不休,但這一幅卻從來不曾被懷疑過。

聖傑洛姆是個知識廣博的神學家(後來成為神父),生平致力於修訂《聖經》,並將希伯來文舊約《聖經》翻譯成希臘文。晚年時(大約西元370年)他離群隱居到敘利亞沙漠中苦行。他曾經為一隻受傷的獅子拔除腳掌上的刺,從此獅子成了他隱居時的伴侶,也經常在描寫聖傑洛姆的畫作中出現。

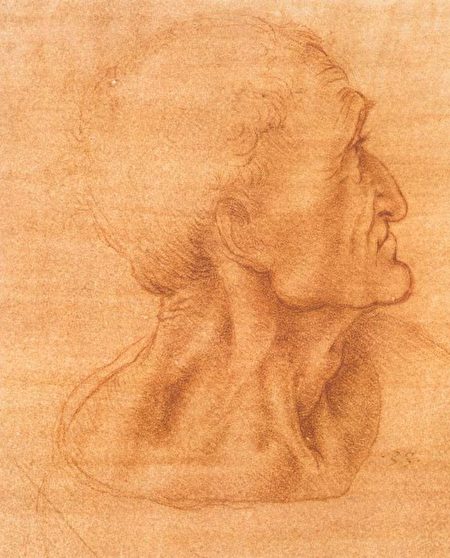

中世紀至文藝復興時期的畫家多偏好彰顯聖傑洛姆在神學上的成就,把他畫成學者的模樣。達文西則選擇了一個屬於聖傑洛姆個人比較隱私的修行場景。畫中的老者聖傑洛姆在沙漠中,形銷骨立,衣不敝體。他單膝跪地,右手拿著石塊,錘擊自己的胸口,以驅逐腦中的邪念。躺在前方的獅子微微張口低吼,彷佛對老人的自責有所回應。畫面後方簡單勾勒的岩石和遠山詩意而神祕,是典型的達文西式的風景。雖然創作緣由不詳,但作品性質似乎屬於信徒個人祈禱或靜思的場所所用。

這幅畫雖然未完成,仍然揭示了達文西值此創作時期特別關注的兩個部分,一是人體解剖學在繪畫上的運用,二是如何以肢體動作表現內心情感,這部分我們前文中已提及。

深受阿柏提影響的達文西認為:「好的畫家必須能畫出兩種主要的東西,一個是人,一個是他內心的意圖。」「第一個很簡單,第二個比較難,因為後者必須透過手勢和肢體動作來呈現。」

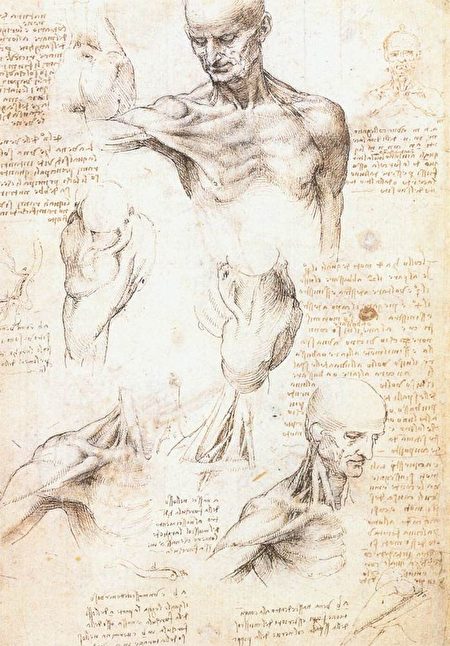

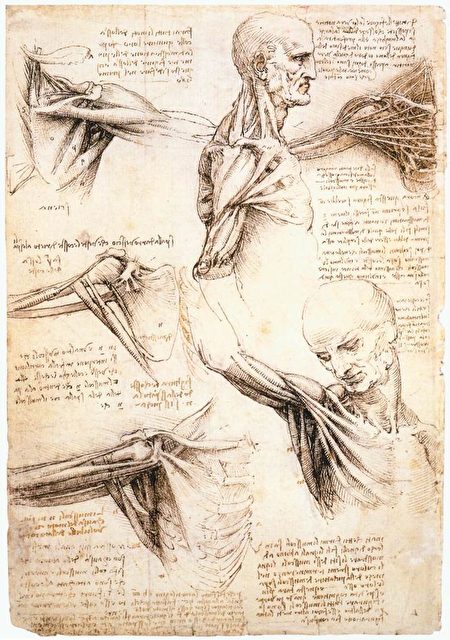

對達文西而言,「畫人」與「畫人的內心」合一是必然的。在《聖‧傑洛姆》中,自責的聖人不僅神情悲切,肢體動作的張力也充分展現了他內心的悲愴;而這肢體張力又來自於達文西的解剖研究成果。他說:「為了好好排列人體部位來表現裸體的態度手勢,畫家一定要明白肌腱、骨頭、肌肉和筋的結構。」

達文西藉由聖者的姿態描繪出其肩頸、手臂與胸肌之間骨胳筋肉在用力時的牽引關係。在他1510年記錄的解剖手稿中,有一些關於頸部連結到肩膀及胸部與手臂的解剖研究,其人物動作與《聖‧傑洛姆》極為接近。令專家困惑的是,他在1495─98年為《最後的晚餐》所作的猶大習作中,也描繪了頸部到鎖骨的解剖關係,然而卻未如這幅早期的《聖‧傑洛姆》描繪得這樣準確。這個年代上的反常使得一些學者推測,認為有修改作品習慣的達文西應該是在1510年再次研究過頸部解剖後,回頭修正了這幅1480年代的作品。

這幅聖人像是達文西解剖知識的展現,準確堅實的人體結構不僅表現出人物的真實性,也傳達了聖人苦修時的堅毅、虔誠的精神力量。正如他所主張的「外在的姿態表現出思想意向和靈魂的激情」。

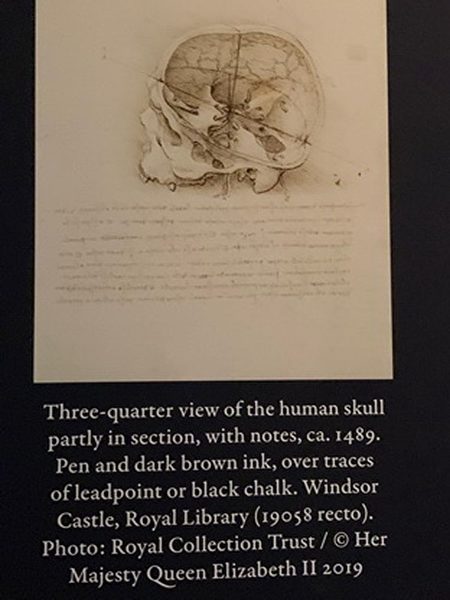

達文西在晚年甚至專注於研究大腦和神經如何把情緒轉成肢體動作。1480─90年,他的解剖研究使他相信靈魂所在位於腦殼中央;不論是否正確,這些思考早已超越繪畫所需要的解剖知識,而牽涉到最難解的生命奧祕,應屬於宗教、哲學範籌了。而未完成的《聖‧傑洛姆》,則是他在創作中實踐繪畫理念的一個重要過程和記錄,並在藝術上起到承先啟後的作用。@

註釋:

註一:這幅畫曾經遭到損害,聖者頭部的區域在十八世紀時被鋸下,十九世紀才修復。

註二:《巴黎手稿》。

註三:馬汀‧克雷頓認為這幅畫可能有兩個階段,第一次在1480年左右,第二次在1510年的解剖研究之後。紅外線分析顯示,成對的頸部肌肉不在原始素描圖上,畫的技巧跟其它地方不一樣。馬汀‧克雷頓的解釋:「在塑型聖傑洛姆的時候,有很多地方是後來加的,跟開始的略圖相隔了二十年,也融合了1510年冬季達文西進行解剖時的發現。」(Walter Isaacson所著,《達文西傳》,商周出版,99頁)

——轉載自《藝談ARTIUM》

(點閱【藝談】系列文章)

(點閱【雷歐納多·達文西 Leonardo da Vinci】系列文章。)

責任編輯:李梅#