賢母使子賢,自古以來,有很多仁人志士正是在賢德的母親含辛茹苦的教導下,才養成了良好的品格並心懷宏大的抱負,才能「先天下之憂而憂」,才能正色立朝,才能成為所處朝代的棟梁之才和諤諤之士。今人耳熟能詳的教子有方的故事當屬孟母三遷、岳母刺字,而這在中華五千年文明史中只是滄海一粟。

安定軍心 李景讓母親深明大義

李景讓(約789年—約860年),唐朝中期大臣、書法家。唐憲宗元和十年(815年)進士 ,官至太子少保、分司東都,封酒泉縣男,卒贈太子太保,諡號「孝」。五代政治家劉昫評價道:「景讓有大志,事親以孝聞,正色立朝,言無避忌。」他一生的成就得益於其母親的教導。

他的母親鄭氏,早年守寡,彼時家道衰落,三個孩子都還年幼。鄭氏就獨自承擔了養育孩子的重擔,而且治家嚴格。

在最初家境清貧時,一天,李家宅院後的圍牆因為下雨倒塌,牆中不知何時藏的許多錢也因此曝光。婢女很高興地跑來告訴鄭氏,鄭氏來到圍牆邊,焚香禱告說:「我聽說不勞而獲會給自身招來災禍,上天一定是因為先夫在世時所積的德行並垂憐我們而賜予這些錢財。但願這幾個失去父親的孩子他日可以學有所成,這也是他們的志向。但這些錢財我不敢取用。」於是讓人將錢埋在地下,重新把牆砌好。

在鄭氏的教導下,三個兒子景讓、景溫、景莊都進士及第,尤其是李景讓,更是光耀門第。但即便兒子已經成人,教子極嚴的鄭氏仍不忘教導兒子,在他們犯錯時還會鞭打他們。

比如李景讓在擔任浙西觀察使時,一位牙將違抗他的命令,一怒之下,李景讓將其杖殺。軍中將士們因此憤憤不平,意圖兵變。鄭氏聽聞後,坐在大堂上親自過問這件事,並當眾斥責李景讓說:「天子給予你權力,是讓你維護一方的安寧,你怎麼可以根據自己的喜怒來濫殺無辜呢?如果導致一方不寧,你豈止上負天子,也使老母含羞九泉,拿什麼去見你的父親?」說罷,讓左右侍從脫下李景讓的衣服,用鞭子抽打他的背。

將士們見此,上前代為求情。鄭氏不許,將士們再拜請,鄭氏才饒了李景讓。因為這件事,軍中的憤怒才平息下來。

勤勉清廉 鄭善果母親身體力行

鄭善果的父親是北周將軍、開封縣公鄭誠。在鄭善果九歲時,父親戰死,鄭善果襲封爵位。隋文帝開皇初年,進封武德郡公。十四歲,官拜沂州刺史,又轉魯郡太守。隋煬帝時,與武威太守樊子蓋在官吏考核中並列第一。唐朝時官至太子左庶子,封滎陽郡公,後任檢校大理卿,兼任民部尚書,其奉公守法,很有威名。

他的母親崔氏二十歲守寡,為人賢德聰明,做事堅持原則,因為讀過很多書,所以懂得處理地方事務的方法。

在鄭善果十四歲官拜沂州刺史後,每次鄭善果到廳堂處理政務,因擔心兒子年少處事不當,崔氏就坐在屏風後的胡床上傾聽。如果聽到兒子剖斷合理,崔氏回到內堂後就很高興。如果聽到行事不公允或隨意發怒,崔氏回到內堂就蒙上被子哭泣,終日不食。這時候,鄭善果就跪伏在床前請罪,不敢起身。

看到兒子的態度,崔氏就從床上起來,教導他道:「我不是生你的氣,是愧對鄭家啊。我嫁到鄭家後,一直操持家務,因此了解鄭家人的品行。你逝去的父親是一位忠勤之士,為官清正,從不徇私,最後以身徇國。我希望你要像你的父親一樣,擁有同樣的品行。你小小年紀就成了孤兒,我又是一個寡婦,慈愛有餘但缺少威嚴,如果因此讓你不知禮訓,你又如何承繼父親的忠臣本色呢?而且你在孩童時就繼承了爵位,官至封疆大吏,這難道是靠你自身的本事得來的嗎?你怎能不思慮此事而妄加動怒呢?任性而為,驕傲享樂,就會耽誤政事。」

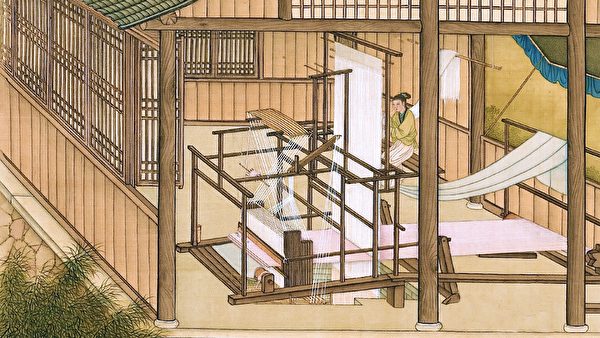

為了讓兒子懂得道理,崔氏還身體力行地進行教導。她常常自己紡線織布,直到半夜才休息。面對兒子不解的質疑時,崔氏告訴他,他現在的俸祿是天子為報答其父為國捐軀才得來的,所以應該送給親戚,以彰顯其父獲得的恩澤,而不是讓其妻子孩子獨自享用的,「而且,紡紗織布是婦女本分,上自皇后,下到大夫、士的妻子,都各自有自己應該做的事。如果懶惰,就會驕傲放縱。我雖然不懂禮,難道可以敗壞自己的名聲嗎?」

崔氏還從守寡時起,經常穿著粗帛縫製的衣服,從不隨便走出大門。生活中也十分節儉,除非祭祀祖先神靈或宴請賓客,酒肉不能隨便上桌。所有的東西,如果不是自己親手製作的或是自己莊園出產的,或是皇上賜給的,即使是親戚送的,都一概不許進入自己家的大門。

在母親的教導下,鄭善果一生為官清廉,不講求奢華。他在多地任職時,工作餐都是從家裡帶來的,官府提供的補助,他一概不接受,都用來修理衙門破損的房舍和分送有需要的同事及下屬。隋煬帝派遣御史大夫張衡前去慰勞他,考評他的政績為天下第一,他也因此被授予光祿卿一職。

文武雙全 陳堯咨仍遭母親訓斥

在中國一千三百多年的科舉考試中,一共出了兩萬四千個進士,而北宋四川閬中的陳省華一門就出了四位進士,其中兩人為狀元、三人做到將相。

這家的主人是陳省華,曾官至左諫議大夫,卒贈太子少師、秦國公。妻子馮氏,封燕國夫人。他的大兒子陳堯叟,是宋太宗端拱二年(989年)狀元,後來官居同平章事、樞密使,成了位高權重的宰相。二兒子陳堯佐,進士出身,後來成了翰林學士,官至樞密副使,參知政事,還被加封為太子太師,最終成了中書門下同平章事(宰相)。三兒子陳堯咨,是宋真宗咸平三年(1000年)庚子科的狀元,後為天雄節度使。在三個兒子中,陳堯咨以文武雙全著稱。

三兄弟和父親在各自的職位上都勤於政事,忠心為國,取得了不小的成績。北宋政治家、文學家司馬光對陳氏一門讚道:「三子接踵為將相,子孫繁衍,多以才能致美官,棋布中外,故當世稱衣冠之盛者推陳氏。」

陳氏一門三子有如此成就,與陳省華和馮氏夫人嚴苛的教導密不可分,據說馮氏「訓子有綱紀之威權,居家有冰霜之直政」。在兒子們小的時候,馮氏每晚必陪兒子們讀書,嚴加督促他們的學業。在兒子們長大位極人臣後,馮氏依然對他們嚴加管教,以節儉為本,不許他們奢侈浪費,反對他們追逐名利。馮氏還每天率先垂範,帶著三個兒媳婦下廚做飯。

宋真宗景德年間,陳堯咨任荊南節度使,任滿歸家,馮氏問他在地方上有哪些與眾不同的政績。因為陳堯咨善射,且百發百中,世人以之為神,常自號曰「小由基」(註:戰國時楚人養由基,射箭百發百中),所以就回答說:「荊南地處交通要道,每日都有宴會,我有時會以彎弓射箭為樂,座中客人無不歎服。」

馮氏一聽,訓斥道:「你的父親教導你要以忠孝輔國,但你卻不以推行仁政為己任,而以炫耀雕蟲小技為樂,這怎麼對得起你父親生前的教導?」說罷,還舉起拐杖朝兒子打去,無意間將皇帝賞賜給他的「金魚袋」也給打碎了。

從上述三個歷史故事中,我們不難看到,在孩子的成長過程中,母親扮演了非常重要的角色,在重視德行教育的嚴母的陪伴下,兒子又如何能不成材呢?@*#

參考資料:

《列女傳》

《隋書‧鄭善果傳》

《舊唐書》

《宋史》

責任編輯:李婧鋮