法國版拉斐爾——尼古拉‧普桑的藝術深度

「我沒有遺漏任何東西」,17世紀法國古典主義畫家尼古拉·普桑曾如此自信地說。誠然,普桑作品裡的每一樣東西都是有理由的,理由即為他筆下每一幅畫作背後的根本依據。

對普桑而言,愚蠢輕浮、滿足感官的享受稱不上藝術。他深信繪畫必須表現人類以理性的態度做出最適合當下的努力,所表現出的真誠和高尚情操。

「制式規範甚至有點學究氣息的設計,對他來說幾乎是一種永恆不變的表達方式,以絕對清晰和經濟的體驗表達最精深的知識、想像力和視覺的實際情況。和他的作品最能相形媲美的,或許就是音樂界的巴赫(巴哈)。」藝術史家貝斯爾·泰勒(Basil Taylor)在《法國繪畫》(French Painting)中如此寫道。

簡單來說,「普桑的藝術是……詩和理性、感性和智慧的結晶,一種性格中兩個面向間的平衡」,大都會藝術博物館(MET)歐洲繪畫部門的瑪麗·斯普林森·德·尤蘇(Mary Sprinson de Jesús)在該博物館網站上表示道。

普桑的藝術法則並非偶然而生的。辛苦的訓練和對優秀藝術前輩滿懷熱忱的好奇心——像是意大利文藝復興大師拉斐爾、米開朗基羅和提香,以及古希臘羅馬的藝術——再加上多年的反覆沉思,才造就普桑成為名垂青史並備受尊崇的藝術家。

普桑對法國藝術界有著無比深遠的影響。他的藝術「在他去世後,仍永遠深植在法國繪畫的基因裡」,藝術評論家傑弗瑞·葛里森(Geoffrey Grigson)在《法國繪畫》的序言中寫道。

心嚮羅馬

普桑開始學畫的契機,要感謝巡迴畫家昆汀·瓦林(Quentin Varin)到了普桑的家鄉和出生地——法國諾曼第的萊桑德利(Les Andelys)來工作。瓦林啟發了普桑,隨後儘管普桑父母反對,這位正嶄露頭角的小畫家仍於1612年跟隨著瓦林來到了巴黎。

在巴黎看到王室收藏大量拉斐爾追隨者所做的繪畫、羅馬雕像和浮雕,普桑也開始熟悉古典藝術的世界。而神話故事似乎也在巴黎召喚著他,意大利詩人賈安巴蒂斯塔·馬力諾(Giambattista Marino)委託他創作羅馬詩人奧維德(Ovid)《變形記》(Metamorphoses)的作品。

然而,普桑大部分的時光卻都待在羅馬。他兩次嘗試前往羅馬,最後在1624年抵達了該城。在那裡,他在博洛尼亞畫派(Bologna School)畫家多梅尼科·臧皮里(Domenico Zampieri,通稱多梅尼基諾)的畫室接受訓練。同時,他還多了一位厲害的贊助人——樞機主教弗朗西斯科·巴爾貝里尼(Francesco Barberini)的祕書卡西亞諾·德爾·波佐(Cassiano dal Pozzo)。波佐的鼓勵和影響幫助普桑建立起自己的畫風,並在羅馬發展出名氣。

波佐委託普桑的其中一件案子,便是為樞機主教圖書館裡達芬奇(Leonardo da Vinci)《繪畫論》的手稿畫上插圖,以便出版。

波佐是一名滿懷熱情的骨董商,他是第一個系統性測量、委託繪畫、註釋並收藏上古時期藝術的人。他將自己的收藏稱為「紙博物館」(Museo Cartaceo)。波佐邀請普桑使用他收藏豐富的圖書館,並鼓勵他在繪畫前深入研究該主題。普桑也以熱衷研究創作主題、閱讀所有相關文獻後立即大筆勾畫構圖而聞名。

在1629至1630年間,普桑生了一場重病,當時意大利正爆發瘟疫。普桑康復之後,在繪畫上選擇了不同的方向:從巴洛克轉向希臘神話和上古世紀的古典時期。

1640至1642年,普桑不甚情願地回到法國為國王路易13世工作,替他裝飾盧浮宮的大畫廊。普桑極不情願離開羅馬,以致樞機主教黎希留(Richelieu)得派人護送他回法國。普桑在羅馬皆是獨自工作,從未待在充滿助手的工作室。在巴黎,他卻要帶領一大群藝術家,還必須負責祭壇畫的繪畫和替王室出版社設計卷頭插畫。這份工作的內容、型態和工作環境都不太合普桑的胃口;對他來說,這是一個嶄新卻有點不太舒服的經歷。

不過,普桑在巴黎的時光仍非常充實,並且還認識了新的學者贊助人——追隨劇作家皮耶·高乃依(Pierre Corneille)的著名法國哲學家勒內·笛卡爾(René Descartes)——他一直到去世前都贊助著普桑。

描繪歷史:最高的藝術類型

普桑致力於歷史畫(譯註:描繪歷史或故事的畫作),根據文藝復興的博學通才萊昂·巴蒂斯塔·阿伯提(Leon Battista Alberti)的說法,這種繪畫類型是最高的境界,在17世紀的法國引起了很大的迴響。歷史畫的厲害之處在於,畫本身是分鏡腳本同時又是一支連貫的動畫。

法國王室美術與雕塑學院於1648年在巴黎成立,目的是將藝術提昇至和史詩、古典修辭學同等重要的地位。該學院將普桑長期的實踐加以規範:藝術家為了提升自己的藝術造詣,需要「從表現單一人物轉向另一層次;處理歷史和傳奇主題,呈現出歷史學家讚揚的偉大作為,或者來自詩人傳達的愉悅題材。同時,為了達到更高境界,藝術家必須知道如何將偉人的美德和最崇高的祕密融入傳奇故事和寓言史詩底下。是凡偉大畫家都能成功駕馭這種嘗試。這是他的畫作有力、高尚、偉大之處。」藝術史家和評論家安德烈·費利比安(André Félibien)在1669年王室美術與雕塑學院會議的序言中如此評論。

普桑的創作題材包羅了古羅馬故事、舊約中的聖經主題、奧維德《變形記》中的神話故事,以及詩詞中的畫面,像是意大利桂冠詩人托爾夸托·塔索(Torquato Tasso)的《耶路撒冷的解放》(Jerusalem Delivered)。

拉斐爾的影響

和普桑同時期的羅蘭·弗雷阿特(Roland Fréart de Chambray)在其古典和現代建築評論中,將普桑尊為「我們世紀的拉斐爾」。和拉斐爾一樣,普桑致力於作品中的平衡與和諧,美感與人性。

從普桑的《石階上的聖家族》(The Holy Family on the Steps)畫作中,可以清楚地看到拉斐爾的影子。普桑幾乎翻製了拉斐爾《草地上的聖母》中的聖嬰、聖母和聖約翰等三位中心人物,儘管普桑版本的聖母是將聖嬰抱起的。

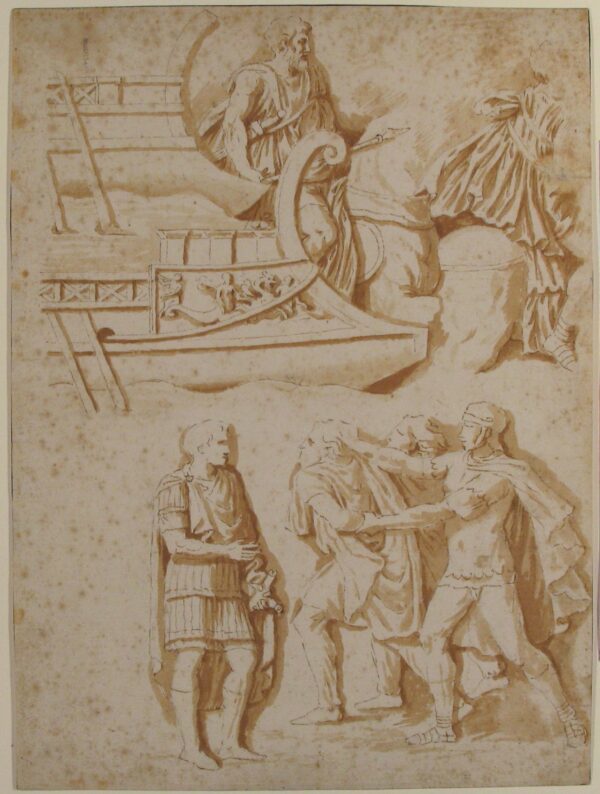

猶如拉斐爾,普桑在進行多位人物的構圖時,也費盡了心思。除了草稿之外,普桑甚至還做了蠟像模型,在盒子裡布景構圖,像是一座舞台一樣來模擬光線、組合、形狀的整體效果。

他對作品中每一樣元素皆一絲不苟的態度,也給予作品不同的深度,有時甚至令人難以理解,因為畫面蘊含了太多面向。

普桑的作品《阿卡迪亞自我》(Et in Arcadia Ego)便是這種內涵深厚的經典例子。畫面中,一個牧羊人指著或比著墓穴位置的手勢。右側的一位女士,應該是受到希臘雕像「Cesi Juno」的啟發(儘管至今普遍認為原雕像的手臂應也有衣服覆蓋,就和普桑的版本一樣)。所有人物聚集一處,沉思著墓穴上刻著的拉丁文「即便在阿卡迪亞,我也是」(Even in Arcadia, I am.)。阿卡迪亞(Arcadia)是理想中的世外桃源,也就是即便在最幸福的地方,仍難免一死。

普桑在畫中模仿了古代藝術。希臘大理石雕像「瑟曦·朱諾」(Cesi Juno)於西元前2世紀製於希臘佩加蒙,和普桑《阿卡迪亞自我》裡的女士姿勢有異曲同工之妙。

不僅於此,普桑也和拉斐爾一樣,將亞里斯多德的藝術定義融入自己的創作中:「藝術的目的不在於呈現事物的外表,而是其內在的意義。」在普桑的畫作背後有太多隱藏的涵意,邀請觀者仔細地反覆觀察。誠然,他被尊稱為「畫家—哲學家」不是沒有原因的。

原文Introducing the French Raphael: Nicolas Poussin’s Profound Paintings刊登於英文《大紀元時報》。

責任編輯:茉莉

無黨派和獨立新聞

大紀元是無黨派的,基於傳統價值觀的媒體。我們認為真正的新聞是基於道德原則的。我們關注的是重要事件和政策及其影響,而不是黨派關係。我們不跟風目前新聞業出現的有意不道德的趨勢,而是用我們的價值觀,遵從真理與傳統原則,做出誠實的報導。