英國的企業家精神和美學品味

松木和榆木製成的樓梯盤旋而上,華麗而沉穩。扶手下,爵床葉(acanthus leaves,希臘古典建築常用的葉形裝飾,地中海特有植物)和種果的雕刻環繞成圓。兩側各有一隻雙頭鳥,從枝葉探出頭來注視著來訪的人。橡木圖案的主題紀念著17世紀中葉英國內戰(English Civil War)時,國王查爾斯二世(Charles II)躲避敵人所藏身的那棵樹。

不過,這座樓梯只是接下來展覽的前奏,之後還有許多華美的工藝品等著揭曉。例如,矗立在飯廳壁龕的希臘神話和羅馬人物雕像。長久以來,古典文化的典範一直引導並孕育了像詩人湯馬士‧莫爾(Thomas Moore)和小說家查爾斯‧狄更斯(Charles Dickens)等大文豪的作品。

這場工藝饗宴和其反映的古典價值與文化並不單屬於一座大宅邸或城堡。包括這座來自卡西奥伯里莊園(Cassiobury Park)的樓梯和萊斯多恩家(Lansdowne House)的飯廳,以及其它700多件工藝品,都是紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art,MET)剛整修完的英國藝廊中的展品。

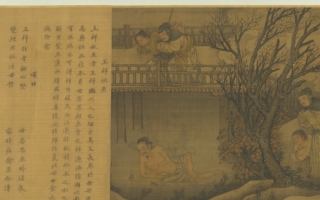

這座藝廊展示了英國1500至1900年間的裝飾藝術、設計和雕刻,包含來自都鐸(Tudor)、斯圖亞特(Stuart)、喬治(Georgian)和維多利亞時代的各式家具、陶瓷、銀器、掛毯和其它織品,風格更包羅了文藝復興、巴洛克(Baroque)、洛可可(Rococo),再到新古典(neoclassical)和新歌德式(neo-Gothic)等。

該展館的網站上提到,這個展場是由「十座藝廊重新布置而成的套房空間,主要聚焦在大膽的企業家精神和複雜的歷史脈絡上,提供了瞭解當時生活情形的一個新視角。」

隨著城市逐漸解封,焦點再度回到促進經濟發展上,這場展覽或可啟發我們開拓新的商機,讓我們再次成為傳統工藝和古典美學的支持者。

來自地毯的機會

根據展覽的網路語音導覽,掛毯編織在中世紀末16世紀時期可說是手工藝和奢華品的顛峰之作。自從法蘭德斯人(Flemish,譯註:又譯「佛萊明」,位於今比利時北部)壟斷該產業後,法國和英國國王皆有意自行設立工廠。17世紀初,法王在巴黎建立了戈布蘭掛毯工廠(Gobelins Manufactory),而英王則在倫敦郊區開設了莫特莱克掛毯工廠(Mortlake Tapestry Manufactory)。

許多布魯塞爾的工匠便移居到這些工作室中,進行編織工作或培訓英國工匠。不過,英國有一項非常吸引人之處,甚至連法國人都非常渴望的,那就是宗教自由。當時,在布魯塞爾和法國受到天主教會壓迫的新教徒紛紛前往英國。

除此之外,倫敦的工作機會和不同形式的自由也吸引了許多來自法蘭德斯、德國和意大利的掛毯工匠。

「倫敦是一個偉大的國際樞紐……它是個富裕的城市,有富有的贊助商」,英國藝廊的主要策展人沃爾夫‧伯查德(Wolf Burchard)在電話訪問中向我說道。他同時也是歐洲雕塑和裝飾藝術部門的副策展人。「它曾是歐洲最大的城市,同時也是一個無比自由的城市。那是新聞自由真正的起源地。」

由於倫敦提供了大量千載難逢的機會,因此莫特莱克掛毯工廠也吸引了眾多世界級的工匠。英王查爾斯一世(Charles I)也相當了解這些奢華藝品和支助計畫背後的象徵意義,因此對於這項支出非常慷慨。在這場展覽中,就展出了當時的一件作品《尼奥比之子的毀滅》(The Destruction of the Children of Niobe),出自於掛毯系列《馬》(The Horses.)。

這幅掛毯描繪了阿波羅和黛安娜從雲層中射出箭,殺死了尼奧比(Niobe)的孩子。尼奧比出於驕傲,污辱了阿波羅和黛安娜的母親拉托納(Latona)。出於恐懼,尼奧比的其中兩個孩子騎在馬上,幾乎要跳出掛毯之外,試圖逃脫命運的安排。馬匹立體動態的外型、每個人物懊惱的表情以及背景中倒下的人物,都將這個故事描繪得唯妙唯肖,這幅掛毯就好似古代版的電影院。

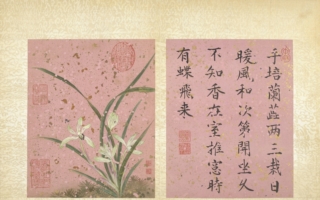

下午茶時間

約三世紀以前,商業和創業精神的發展在英國激發了下午茶的熱潮。首先,東印度公司建起了從日本和中國進口茶葉的貿易途徑。其次,隨著茶葉稅從119%降到12.5%,下午茶成為每個人都有能力負擔的新嗜好。

不同社會階層的人們都想要擁有茶壺,用以表現他們對這項複雜儀式的享受。英國四處興起工廠,製造著各種風格的茶壺,比如中國風。

在這個新藝廊中,展示了上百件迷人的作品。「精緻、有趣、愚蠢、粗糙,這裡有適合所有人的東西。想要一個幽默的猴子和玉米圖案的茶壺,還是更精緻一點的,像是一個豪華的銀製器皿或高雅的瑪瑙茶壺組呢?」展覽的語音導覽如此問道。

有趣的是,展場上的一些茶壺上還留有對過去事件的評論。像是《印花稅法》(The Stamp Act)在美國殖民地推行時,曾引發了激烈的反彈。當英國在1766年廢除這項法令時,許多工廠開始為美國市場製作茶壺,並在其中一面刻上「禁止印花稅法」,另一面刻上「恢復美國自由」。從這裡可以看出,有時候英國商人的野心甚至超越了自己的民族主義。

隨著茶壺在大英帝國逐漸普及,它們同時也開始產生了以下的含意:當您一起參與了下午茶的儀式,就不再是個野蠻人,而是社會高雅的一分子。就如當代綜合媒材藝術家和陶藝家莫雷爾‧杜斯(Morel Doucet)在語音導覽中說的:「這些物件連帶了太多的情感和歷史,甚至也有了自己的生命。」

原文Britain’s Entrepreneurial Spirit and Taste for Beauty刊登於英文大紀元。

作者簡介:

懷特(J.H. White)是藝術、文化和男性時尚專欄作家,目前居住在紐約。

責任編輯:茉莉