在一個天下紛爭、豪傑輩出的年代,什麼人才是真正的英雄,什麼人能夠看破歷史的軌跡,在史書上寫下濃墨重彩的一筆?

東漢末年正是一個天下紛爭的年代。當時帝王無德,閹竪亂政,外戚專權。四世三公名門子弟袁紹號召十八路諸侯會聚勤王,各路諸侯卻各懷私念,擁兵自重。從此民間群雄割據、豪傑並起。戰亂頻仍,諸侯各自爭權,遭難的卻是黎民百姓。

於是中原隱隱呈現楚漢戰爭後又一次大分裂的局面,由曹操佔據兗州、豫州,袁紹佔據冀、青、並、幽四州,劉表佔據荊州,孫策佔據江東,劉焉、劉璋父子佔據益州。一心想要匡扶漢室的劉備先後依附於曹操、袁紹,後來又到荊州投靠劉表,始終沒有自己的根據地。焦急萬分的他空懷滿腔救濟蒼生的熱情,卻毫無建功立業的途徑。

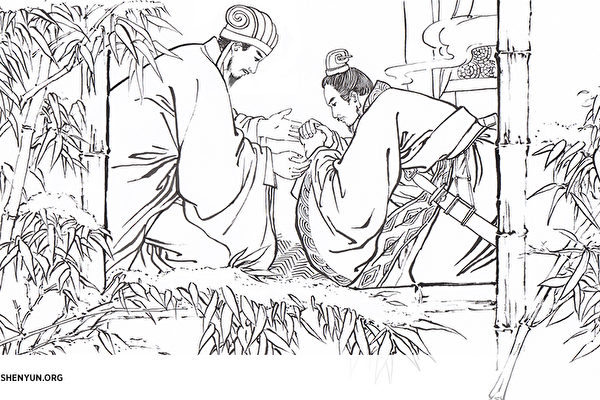

他四處訪求賢才,終於聽聞在南陽有一位奇人臥龍先生,是如同張良、管仲一樣的輔國之材。劉備誠心求訪,三顧茅廬,終於獲得了「隆中對」一番道破天機的談話。劉備在諸葛亮的啟發下,綜合天時、地利、人和的利弊認清了天下局勢,定下三分天下的計畫。

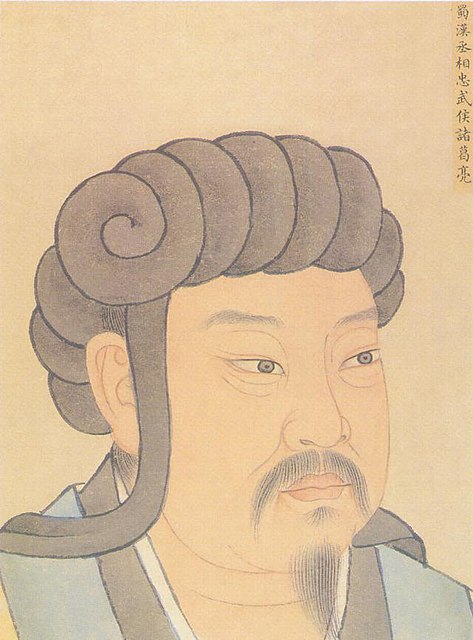

臥龍先生諸葛亮,字孔明。他居住於草廬之中,每日耕田、讀書。既沒有政壇上的人際關係、沒有萬貫家財,更沒有現代社會便利的信息渠道,卻為什麼能夠看破天下紛亂的局勢,又為什麼能夠最終輔佐劉備建立蜀漢呢?從諸葛亮《誡子書》中的一句名言中我們或許可以找到答案。

《誡子書》中有言:「非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。」這句話大致的意思是:「你要時常摒棄你的慾望,達到淡泊的心境,這個時候你再去確立你所要走的道路。在做事時也要保持寧靜的精神狀態,這樣你才能堅持把你的路走得更遠、更長。」

「淡泊明志,寧靜致遠」至今仍是很多中國人的座右銘。諸葛亮告訴我們,要成就一番大事,首先要看的是這個人有沒有超凡的志向。有些人所立下的志向,出發點常常是為名、為利、為光宗耀祖、為富貴榮華,如袁紹、袁術、劉璋這些曹操口中的「碌碌小人」、「守戶之犬」。對曹操來說,這些人守著自己的富貴、名氣的樣子真像是一隻看門狗啊。不肯捨棄私利的人,又怎麼能夠成就大業呢?另外的一些人最初的志向值得敬佩,但是在小有成就之後,就沾沾自喜,忘記了最初的理想是什麼,而耽溺於名利聲色帶來的快樂之中,這樣的人,心中已經失去了寧靜的狀態,他走的路也就半途而廢了。

《莊子》中有一句話是「其嗜慾深者,其天機淺」,意思是當一個人的嗜好多而慾望重的時候,他通常執迷於感官物質的享樂而無法達到內心的清淨,在內心紛亂的時候又怎麼能領會上天給予的啟示呢?又怎麼能做到如同諸葛孔明一樣看破天機,又能順應天意而行呢?

許多人認為獲得成就必先入世,但是諸葛亮年輕時「躬耕於南陽,不求聞達於諸侯」,在寧靜出世的平淡生活裡,他的智慧和才華仍舊被人們口耳相傳,他的名聲聞達四方。他秉持著淡泊明志、寧靜致遠的準則,在出山為官後雖然建功無數,卻仍然秉持謙恭理性的態度,大隱於朝堂之上。入世則全忠義,出世則知天命,他的一生無求無愧而獲得千載美名,足稱得歷史上真正的英雄人物。

***

舞蹈《草船借箭》的故事發生在三國紛爭的時代,重現了諸葛亮羽扇綸巾的風採與波瀾壯闊的戰爭場面,是神韻2015年演出的精彩節目。神韻每一年都會帶來全新的節目,今年,我們期待將更多的英雄人物再現於舞台上。

——轉載自神韻藝術團網站

(神韻網站授權轉載,版權歸神韻藝術團所有)